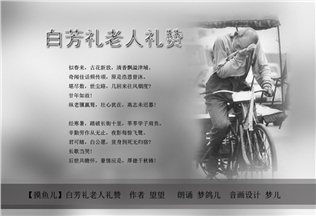

《感动了无数人的93岁的老人白芳礼静静的走了

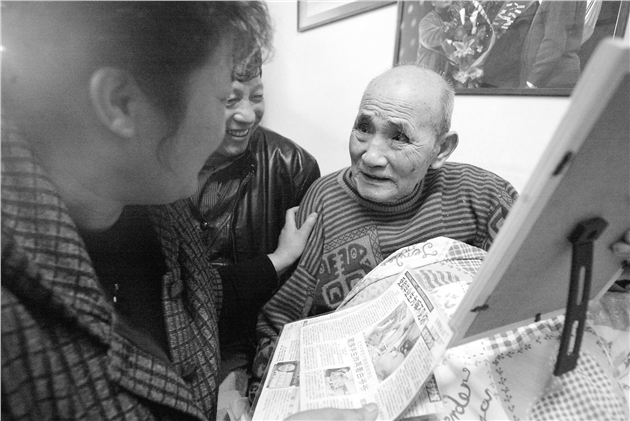

帖子开头,这样写道,“9月23日早晨,93岁的他静静地走了。无数活着的人在口口相传中记住了他——蹬三轮的老人白芳礼。这不是神话:这位老人在74岁以后的生命中,靠着一脚一脚地蹬三轮,挣下35万元人民币,捐给了天津的多所大学、中学和小学,资助了300多名贫困学生。而每一个走近他的人都惊异地发现,他的个人生活几近乞丐,他的私有财产账单上是一个零。”

“乞丐”两个字,让我想到了清朝的那个叫做武训的兴学义丐。

“武训是清末堂邑县武庄(今属冠县)人,生于清道光十八年(1838年)。武训原本没有正式名字,他和鲁迅笔下的阿Q一样,都是那种“穷得连名字都没有”的贫民。因在家族同辈兄弟中排行第七,故名武七。武训这个名字实际上是个赐名,在他老年时,朝廷为嘉奖他的兴学义举而给他取名为“训”,以示朝廷对他创办义学来训导贫苦学生的支持和鼓励。”

《清史稿》中,这样写道,“武训,山东堂邑人。乞者也,初无名,以其第曰武七。

七孤贫,从母乞於市,得钱必市甘旨奉母。母既丧,稍长,且佣且乞。自恨不识字,誓积赀设义学,以所得钱寄富家权子母,积三十人,得田二百三十亩有奇,乞如故。蓝缕蔽骭,昼乞而夜织。或劝其娶,七谢之。

又数年,设义塾柳林庄,筑塾费钱四千馀缗,尽出所积田以资塾。塾为二级,曰蒙学,曰经学。开塾日,七先拜塾师,次遍拜诸生,具盛馔飨师,七屏立门外,俟宴罢,啜其馀。曰:“我乞者,不敢与师抗礼也!”常往来塾中,值师昼寝,默跪榻前,师觉惊起;遇学生游戏,亦如之:师生相戒勉。於学有不谨者,七闻之,泣且劝。

有司旌其勤,名之曰训。尝至馆陶,僧了证设塾鸦庄,赀不足,出钱数百缗助其成。复积金千馀,建义塾临清,皆以其姓名名焉。县有嫠张陈氏,家贫,刲肉以奉姑,训予田十亩助其养。遇孤寒,辄假以钱,终身不取,亦不以告人。

光绪二十二年,殁临清义塾庑下,年五十九。病革,闻诸生诵读声,犹张目而笑。县人感其义,镌像於石,归田四十亩,以其从子奉祀。山东巡抚张曜、袁树勋先后疏请旌,祀孝义祠。”

陶行知为此,还写了一篇叫做《武训颂》的诗来赞美他,“朝朝暮暮,快快乐乐。 一生到老,四处奔波。为了苦孩,甘为骆驼。与人有益,牛马也做。公无靠背,朋友无多。未受教育,状元盖过。当众跪求,顽石转舵。不置家产,不娶老婆。为著一件大事来,兴学,兴学,兴学。”

可是,在毛时代,一部叫做《武训传》的电影,却让武训遭到了前所未有的污蔑和批判,差点堕入万劫不复的境地,实在让人不堪回首。如今,看到刚刚逝去的白芳礼老人,不由得感叹,这难道是历史的巧合吗?

真的不知道,白芳礼和武训的存在,算是中国教育的希望,还是嘲讽呢?!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222