黄河不能清。黄河清,不是功,而是罪

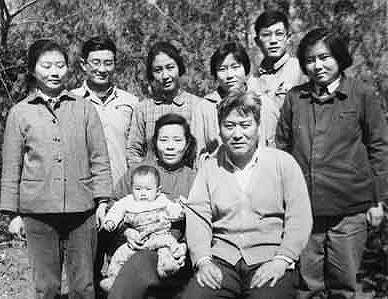

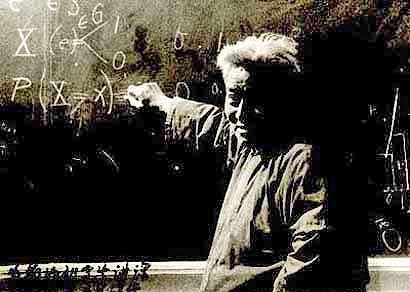

资料图:黄万里

原载《中国青年报》2004年10月20日

2001年8月20日,中国最优秀的水利学家,在国际上受到尊敬,却淡出国内媒体多年的黄万里先生度过了自己90岁的寿辰,这一天,清华大学水利系在清华二教室——一个老式大教室为他举行了90寿辰的祝贺会。参加会的有100多人,大部分都是老同事、亲朋好友和他的学生。

就在前一天,黄万里先生还向系里的杨铁笙老师表示,想坐轮椅来参加祝寿会,但这一天他已无力下床,在病榻上时睡时醒。这个为中国的水利事业倾注了毕生心血的老人,生命已到了最后阶段。

这个生日祝贺会,朴素而平实,来宾也没有什么显赫的人物。但多数人并不知道,大洋彼岸的另一个国家———美国,却有一位政府使者参加了黄万里90寿辰祝贺,并亲自来到黄万里的病榻前,向这位中国科学家表达了另一个国家对他的敬意。

一周以后,2001年8月27日15时05分,黄万里与世长辞。

在众多的唁电唁函中,有这样几句话:“黄先生是20世纪后半叶有良知的中国知识分子的典范,是20世纪中国水利史上的一道亮光,是20世纪优秀的中国传统文化与现代西方文明珠联璧合的最后几颗仅存的硕果。先生一去,大树凋零。先生为天下苍生,不避斧钺,言其所知,先生之头可悬于国门之上矣!”

文章目录:

1933年黄河决口十几处,人命财产损失无算。年轻的黄万里受到了震撼。他后来说:“这激励了许多青年奋志学习水利。当时唐山交大同学有三人放弃了铁路桥梁工程师之职,出国改学水利,我是其中一人。听说黄河是最难治理的,我便立志学水利治黄河。”

“沿河边步行了三千公里,才自己在头脑里建立了水文地貌的观点”

他沿着岷江从河口,一直到源头,包括岷江的几个支流,大渡河、青衣江等,都进行了实地勘察。晚年他回忆道:在美国学习时,“当时还没有形成地貌学,在回国工作十年后,沿河边步行了三千公里,才自己在头脑里建立了水文地貌的观点。这才开始对治河的问题有了一些认识。”

他利用魁梧肥胖体态,把一只脚往后一撑,说:“这就是重力坝。”

当到梅山水库时,设计人员正在设计大坝,黄先生就即兴谈到坝型,他利用魁梧肥胖体态,把一只脚往后一撑,说:“这就是重力坝,因为我重,你们推不倒我,稳是稳了,但并不算聪明,拱坝就巧妙了,利用拱结构向两岸传递水压力”

他当面对周恩来总理说:“你们说‘圣人出,黄河清’,我说黄河不能清。黄河清,不是功,而是罪。”他认为,黄河泥沙量虽是世界第一,但她造的陆地也是最大的。

但就在同一天的《人民日报》第六版上,在毛泽东亲自题写的“什么话”的栏目下,发表了黄万里的《花丛小语》。《人民日报》随即连续刊登了批判黄万里的文章,黄万里一夜之间成了全国知名的大右派。

在三门峡败象已露时,1964年春节座谈会上毛泽东向黄炎培提到黄万里的词很好,表示黄万里写个检查可以摘掉右派帽子。但他却没有利用这次机会,改善自己处境。

在黄万里的遗稿中,发现了1972年5月黄万里给周总理的一份信函草稿,和1973年3月给“黄委会”主任王化云的信函草稿。据此推测,让黄万里开展这项研究,很可能是周恩来的意思。

右派改正后,由于各种原因,黄万里没再给本科生上过课,仅在上世纪80年代招过两个硕士生,也没有带过博士生。以黄万里本人的学术建树和在国内外的影响,他无疑具备了在中国一流大学当博导的资格,为什么清华没有聘他?

但由于黄万里的意见与决策者意见相左,有关的研究课题也就与他无关,他得不到任何有关数据,只能是公布什么,才了解什么。在与对手的论战中,他的论据都是靠当年在川江工作时的观测数据进行推测。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222