发布时间:2010-09-14 14:47:57

发布人:

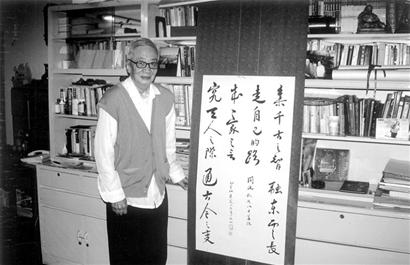

孝行天下

国际知名学者、我国著名哲学史家萧萐父先生于2008年 9 月17 日因病医治无效,闔然长逝,享年84岁。 萧萐父先生于1924年1月生于四川省成都市的一个知识分子家庭。他关切国事民瘼,思考世运国脉。在大学期间,他参加学生进步组织,发起、编辑《珞珈学报》。1947年在武汉大学发生的震惊全国的“六•一”惨案时,他任武大学生自治组织的宣传部长,积极投身爱国学生运动。1947年毕业后,回到成都华阳中学任教,同时并受聘为尊经国学专科学校讲授“欧洲哲学史”,主编《西方日报》“稷下”副刊,积极参加成都地下党组织的活动。1949年5月入党,12月受党组织委派作为军管会成员参与接管华西大学,后留任该校马列主义教研室主任。1956年进中央党校高级理论班深造。同年,应李达校长的邀请回武汉大学重建哲学系,1957年正式调入武汉大学哲学系。“文革”期间,萧萐父先生被定为李达“三家村黑帮”,横遭迫害。虽经历被抄家、挨批斗、住“牛棚”,但他矢志不改,在襄阳分校住牛棚放牛劳动改造的日子,他已开始《王夫之》一书的写作、已开始对中国从明清之际到现代思想启蒙之坎坷道路的思索。 萧萐父教授是国家重点学科——武汉大学中国哲学学科的创建者与学术带头人,教育部人文社会科学重点研究基地——武汉大学中国传统文化研究中心学术委员会主任。他曾历任武汉大学哲学系中国哲学史教研室主任、博士生导师,中国哲学史学会副会长,国际中国哲学会国际学术顾问、中国《周易》学会顾问,国际道联学术委员,国际儒联顾问,中国文化书院导师等;长期从事中国哲学的教学与研究工作,曾应邀赴美国哈佛大学、德国特里尔大学等校访问、讲学。在国内外发表学术论文百余篇;学术专著有:《船山哲学引论》、《中国哲学史史料源流举要》、《明清启蒙学术流变》(合著)、《王夫之评传》(合著)、《吹沙集》三卷、《吹沙纪程》等。主要编著有:《中国哲学史》上、下卷,《哲学史方法论研究》、《中国辩证法史稿》第一卷,《王夫之辩证法思想引论》等。 先生治学,首贵博淹,同时重视独立思考,独得之见。先生对中国哲学的学科建设,对从先秦到今世之完整的中国哲学史的重建,作出了可贵的探索与卓越的贡献。他会通中西印哲学,以批评的精神和创造性智慧,转化、发展儒释道思想资源。为总结历史教训,他从哲学史方法论的问题意识切入,尽力突破教条主义的束缚,引入螺旋结构代替对子结构,重视逻辑与历史的一致,强调普遍、特殊、个别的辩证联结,认真探究中国哲学范畴史的逻辑发展与哲学发展的历史圆圈。他与李锦全教授主编的《中国哲学史》一书得到广泛认同,累计印行了十余万册,获国家教委优秀教材一等奖,十多所学校采用,培养了两代学人,被译成韩文与英文,产生了广泛影响。先生又以不断更化的精神,由哲学史方法论问题的咀嚼,提出了哲学史的纯化与泛化的有张力的统一观,努力改变五四以降中国哲学依傍、移植、临摹西方哲学或以西方哲学的某家某派的理论与方法对中国哲学的史料任意地简单比附、“削足适履”的状况。 先生治学,宏观立论与微观考史相结合,通观全史与个案剖析相结合,提出了两个之际(周秦之际与明清之际)社会转型与文化转轨的概观,提出并论证了“明清早期启蒙思潮”的系统学说,形成系统的理论体系。先生的原创性智慧表现在其学术专长----明清哲学,特别是王船山哲学方面。他以对世界文明史与中华文明史的多重透视为背景,提出了以明清之际早期启蒙思潮作为我国现代化的内在历史根芽与源头活水的观点,受到海内外学术界广泛的关注,影响甚巨。他的“启蒙”论说实际上早已超越了欧洲启蒙时代的学者们的单面性、平面化与欧洲中心主义、人类中心主义的立场。 对待古今中外的文化传统与哲学思想资源,萧先生以宽广的胸襟,悉心体证,海纳百川,兼容并蓄,坚持殊途百虑、并育并行的学术史观。他重视一偏之见,宽容相反之论,择善固执而尊敬异己。先生曾挥毫题辞:“多维互动,漫汗通观儒释道;积杂成纯,从容涵化印中西。”这恰是先生一生学术的“夫子自道”。他肯定历史、文化的丰富性、复杂性、多样性、连续性、偶然性及内在的张力,异质文化传统的可通约性,古、今、中、外对立的相对性,跨文化交通与比较的可能性。萧萐父先生还是当代中国哲学史界少有的诗人哲学家。他晚年一再强调中国哲学的诗性特质,执著地探索Logic(逻辑)与Lyric(情感)的统一,并认定这一特质使得中国哲学既避免了宗教的迷狂,也避免了科学实证的狭隘,体现出理性与感性双峰并峙的精神风貌。 萧萐父先生是伟大的人师。他学风严谨、被褐玉身、浩然正气;教书育人,重在身教,杜绝曲学阿世之风。自1978年招收硕士生,1987年招收博士生以来,他先后开设了“哲学史方法论”、“中国哲学史料学”、“中国辩证法史”、“明清哲学”、“佛教哲学”、“道家哲学”、“马克思的古史研究”、“马克思晚年的人类学笔记”等课程或系列专题讲座,开启了多个学术路向,为中国哲学史界培养了一批优秀的研究与教学人才。在长期的教书育人过程中,他提炼出了二十字方针:“德业双修,学思并重,史论结合,中西对比,古今贯通。”这是他对做人与做学问之道的深刻总结。 (哲学学院)

- 上一篇:纪念著名哲学史家萧萐父诞辰85周年

- 下一篇:彭华:挽萧萐父教授

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222