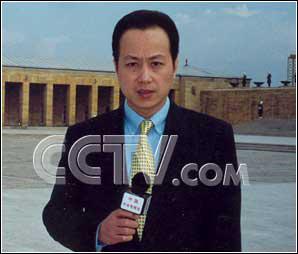

聚焦罗京:他与我们的1979-2009

在今日每个人都“很忙”的环境下,许多人愿意抽出时间送别一个“熟悉的陌生人”,这并不同寻常。

广院

罗京,1961年5月出生于北京。

罗京的父亲罗永樊是四川人,母亲王朝忠则是重庆人,50年代两人曾就读于四川财经学院,即现在的西南财经大学,属于建国后第一代大学生,之后分配到北京。罗京排行第二,上面有一个大两岁的哥哥罗平。

1979年的时候,罗京正在北京酒仙桥二中高二理科班就读。对于未来,罗京并不清晰,只是觉得如果能进一步求学就好了,而高考已经在1977年恢复了。

1979年的大事是,中美两国正式建立了外交关系。而在前一年的1978年,中国的改革开放之路开始起步,其影响,要在很多年之后我们才能更清晰去理解。

北京的酒仙桥当时是很重要的工业区,前民主德国援建的“北京华北无线电联合器材厂”,即718联合厂就在这里,1964年,718的建制被取消,派生出了多家工厂,包括798。2000年12月工厂部分迁出,空置厂房招租中吸引了众多的艺术家。基于地理位置及人文环境等复杂原因,逐渐形成了今天的北京798艺术区。

有一个段子:那一年的初夏,一个同学拉罗京一起去报考提前招生的北京广播学院,考前一天,罗京还问,怎么考,同学说,“大概是念篇东西吧”。结果同学没有考上,本来没有多少预期的罗京反而以大方的形象和清澈的嗓音被新闻系播音专业录取。不过,70年代和80年代的时候,名人通常会有这样的段子。

总之罗京就进入了北京广播学院。北京广播学院,人们也简称为“北广”或者“广院”,其前身是创建于1954年的中央广播事业局技术人员训练班,1959年4月升格为北京广播学院。当然现在是中国传媒大学了。

北京广播学院位于北京城东运河边,白杨树无疑是校园一景,如同其校歌,“校园里大路两旁,有一排年轻的白杨,早晨你披着彩霞……”广院可说是国内电视节目主持人的摇篮,其校友遍布各地电视台,最近新闻颇多的方静也毕业于该校。

罗京的30个同学多数是已经工作过一段的,罗京则是一张“白纸”。当时的老师马桂芬回忆说,“罗京年龄班上最小,最稳当踏实。”班主任王克瑞回忆起,罗京很勤奋,“练声不用赶,作业不用催”。入学考试时罗京的专业分数刚刚及格,但到了毕业考试时他的专业分数已排在前面。罗京当过生活委员和班长,因此还有一个外号“小官”。

同学中也包括后来的同事李瑞英。虽然基于专业,成为同事很自然,但是在同一档节目中合作很长时间还是很难得。

他的导师李钢记得,1981年的时候他带着读大二的罗京去丹东电台,“我和其他学生就给当地的播音员讲课,罗京就到播音间去替这些听课的播音员播报节目,这也是他人生第一次正式播音。”

1979年全国电视机拥有量是485万台,而收音机和有线广播则是一个大得多的数字,因此当时播音员更清晰的方向是电台,而成为中央人民广播电台播音员无疑是这一专业中大多数人的梦想。

不过在三年后,即1982年,这个数字就达到了2761万台,电视迅速成为人们了解外部世界的全新窗口,1981年11月16日人们在电视中看到,在日本大阪的中国女子排球队,战胜了第三届女子排球世界杯赛最后一个对手日本女子排球队,赢得了中国三大球中的第一个世界冠军。

对于播音员来说,电视是一个新的契机,但是有更严格的要求,他们的形象将出现在荧屏上。

主播

1983年毕业的时候,罗京的潜质受到了中央电视台和上海电视台的肯定;他留在了北京,进入了中央电视台。

中央电视台最初的名称是北京电视台,1958年5月1日试播,9月2日正式播出。1978年5月1日更名为中央电视台,英文简称CCTV。

2006年中央电视台体育部编辑师旭平在接受《三联生活周刊》采访时回忆70年代末期的中央电视台的情形:当时电视台没有自己的体育解说员,转播也很少,有转播都请宋世雄来解说,报的台号都是“中央人民广播电台”,“中央电视台”……

那时候的体育比赛转播要照顾到广播听众的收听习惯,所以解说员需要说:7号传给了8号,8号又传给了9号。所谓广播式风格的解说。

1978年1月1日,《新闻联播》开播。当时的地方新闻,大都是通过飞机或火车送到北京,加上后期的制作,新闻面世可能需要几天。由于最初没有PC和打印机,因此,稿件是手写,由于编辑的字体都不同,因此辨认是一个挑战,除此以外,会有一些加急稿件,有时还有红蓝笔的修改。

1982年9月1日起,重大新闻的发布时间由晚上八点提前到《新闻联播》节目发布。

这个时期,正是《新闻联播》成型的时期,广院比罗京高一级的张宏民,同班同学李瑞英、卢静在内一批播音员进入《新闻联播》。

赵忠祥在博客中回忆:他(罗京)进央视时才22岁,风华正茂业务功底极佳,口齿清爽声音极具穿透力,而且播音流畅。即使生稿也琅琅上口鲜有磕绊,是十分难求的播音人才。他为人低调,爱岗敬业,来台后进步更快。

《新闻联播》演播室里,罗京的座位下摆着一本现代汉语词典,罗京没事就翻阅,一直到最新的第五版,卢静在接受媒体采访时回忆,“有不认识的字,就去问罗京,好多生僻的字他都能准确发音。”

80年代初我国每百个城市家庭只拥有3台电视机,农村家庭则更少至0.4台,到90年代初则增长到59台和44台。在普及化的过程中,黑白电视机又转变为彩色电视机,电视迅速成为最重要的媒体。

6月11日一位老人在接受《竞报》采访时回忆当时情形:那天下午我和爱人买来了电视机,晚上打开电视,“首先看到的就是罗京主持的新闻联播。那个时候,他梳分头。”他摇了摇头,“也许第一次打开电视机看到的并不是罗京,不过我只记得,我在电视中认识的第一个人就是他。”

《新闻联播》同时是外部世界了解中国的窗口,一个例子可以说明《新闻联播》的权威性。

1987年1月的一天,另一位主播张宏民,因为没有在当班的时间,因此也就没有穿正装,但是那一天恰好当班播音员请假,临时需要他播发新闻,因此他借了同事的中山装。没想到此事引发外电评论,着装被联系到当时的时事氛围。

电视新闻也是一个新兴的领域,罗京们也努力致力于完善。

事后,李钢在接受《成都商报》采访时透露,毕业后罗京经常会到他家探望,之间的话题,大都围绕新闻播音,“他会跟我谈在这方面的思考,新闻联播节目怎么能再有明显的提高,怎么加强节目的可看性可听性。”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222