纪念父亲

按:这篇文章,是父亲于1980年11月15日写的。是父亲在祖父去世后所撰写的纪念文章。值此祖父诞辰一百周年之际,对该文整理后发布于祖父祖母天堂纪念馆的追忆文库,以表儿孙们的缅怀之情。

一九八零年十一月十三日上午十一时十分,父亲的心脏停止了跳动。他顽强地同疾病斗争了两个月,最后三天,以惊人的毅力强忍着呼吸困难和心力衰竭的痛苦,待子女相继来京会面之后才离开了我们。

父亲的一生是在坎坷不平的道路上度过的。

解放前,父亲从事河道桥梁的工程,辗转各地。一九三六年才定居北京。由于当时的国内战乱和腐败统治,家庭生活也极不安定。在北京的十几年间,仅搬家就有七八次之多。一九四六年才定居在西长安街。

父亲真正发挥他的才智为国家和人民做出巨大贡献是在解放之后。从一九四九年到一九六六年的十七年间,父亲先后在工程总队和市政工程管理处工作,并担任了一定的领导职务。

父亲毕业于原北洋大学土木工程系。他兢兢业业、勤勤恳恳地为北京市的市政建设呕心沥血十七年,并没有为自己从事的市政上下水道工程这种又脏又累的工作而感到屈才。在我们的记忆中,每年夏天是父亲最忙的季节。为首都人民的生命财产安全,他跑遍了北京的城区和郊区。在国家暂时的经济困难时期,父亲也明显地消瘦了很多,但他依然努力地工作着。终因积劳成疾,一九六四年,父亲在办公时口吐鲜血,经医生诊断为高血压并患有心脏病。就在他患病之后,他仍然抱病爬上了琉璃河水坝。父亲就是这样一个顽强工作的好干部。

一九六六年,空前的十年浩劫开始了。接连不断的灾难相继降临到父亲这样一个忠厚淳朴的老知识分子身上。

一九六六年八月二十三日一张署名河道所的大字报贴在西长安街74号的胡同口,并用贴有标志的路标直指父母亲的住宅。一场苦难就这样开始了。

一九六六年八月二十五日,母亲被一些不明真相的青年学生打死,父亲成了“黑帮”和“反动学术权威”。母亲的死给父亲心灵上的损伤是巨大的。一九六六年九月的一天,我偶尔在西皇城根见到了面色焦黄的父亲,这是“文革”开始后父子的第一次意外见面。我顾不得有没有人监视我们,冲过去拉住父亲的手。我哭了,父亲的眼睛也流满泪水。父亲告诉我,他现在住在羊市大街,被处里保护起来,不然父亲也完了。最后,我目送着父亲向南走去。从此,我们父子约定时间和地点见面。

父亲总是充满对党、对毛主席的信任。他说:“我们要相信党,相信党的政策。一九五二年我被说成是“三反分子”和“大贪污犯”。但事后事情搞清楚了,我是清白的。”一九六六年十一月,父亲被调到北京朝外神路街二处中修,跟班参加劳动。当时的天气已经很冷了,可父亲只有三件毛背心和一件单衣。我从姑姑家拿了三十元钱买了一双鞋和一件皮坎肩。回京后,我急忙去找父亲。在南长街的便道上,我一眼看见了正在清扫便道的父亲。看到他冷得发抖的样子,我赶忙给他穿上了皮坎肩。这一次,他实在忍不住痛哭起来。他说要不是姑姑送来的皮坎肩,他这一冬天该怎么过呀。当时,父亲家被抄一空,只留下了一个使用多年的炉子,因搬动时散了架才丢了下来。我把自己的棉上衣给了父亲,就只有这一点过冬的衣物了。这件破旧的棉衣,父亲一直穿着,拆洗、缝补了几次。跟班劳动和紧张的工作,对于一个患有心脏病的老人来讲是多么不容易啊!

一九六七年的冬天,父亲在神路街修路,我去的时候,他正在用镐刨着坚硬的路面,我实在看不下去,便替父亲刨了起来。父亲偷偷告诉我,他劳动了一天,第二天早上,手握不紧拳头,连拿漱口杯的力量都没有。就这样他病倒了。第一次出现了夜间呼吸困难。当二处中修的领导通知我,我感到父亲住处的时候,父亲正躺在床上,声音很微弱。我禁不住哭了起来。但父亲还安慰我“我不是好好的吗?休息几天就会好的”。

这以后,在东直门的工棚里,在日坛公园的马路边,在芳草地,在西长安街的便道上,经常可以看到一位老人拖着沉重的脚步在劳动着。每天要挤车、要劳动、中午在在工棚的草垫上坐上一会儿。就这样……父亲坚信总会有一天会真相大白。他默默地等待着这一天。

一九七一年,父亲在高碑店污水处理厂劳动的时候,第二次犯病了。这一次比第一次更严重。在去医务所的一百米的路途中,他都不能坚持,而是同事们抬到医务所的。尽管这样,他还是很顽强地生活着。这里,一年四季都是粪便的味道,夏季蚊蝇滋生,就是在这样的环境里,父亲也生活得很愉快。他走到哪里,哪里的工人、工友和职员都会喜欢他。

一九七三年四月,父亲落实了政策,办好了退休手续。在朝外市场街定居了下来。当时父亲一无所有,只有一个早年我们弟兄们上学时用过的单人木床,一个破旧的碗柜,一个常年放在厨房的小书桌。父亲连卖粮用的口袋也没有。

本来,有了家,对于一个无家可归的老人该是多么高兴的事情。然而,对于父亲来说,有了家更使他伤心和难过。家里只有一个六十多岁的老人和一个十四五岁的孩子。妹妹要上学,谁来照顾老人?记得刚搬进去的那些天,父亲每天都要等我去了才做饭。他不会自己做饭,但他硬是自己慢慢学会了包饺子、炒菜、包馄饨。不仅自己吃,还做给上班的孩子们吃。在这个家里,常常是老人一个人生活。白天上学的和上班的都走了,老人一个人在家,晚上大家回来,一起吃顿团圆饭。这样的生活一直到他去世。

本来老年的生活应该是轻快的和舒适的,但从一九七二年直到父亲去世,我们做儿女的,都没有和老人一起逛过一次公园,或者出去散散步,父亲的晚年就是在这样的孤单和寂寞中度过的。

父亲身边的小女儿要参军了。为了她的家庭情况政审,父亲托着病体找领导,找证人,这样,他又病倒了。有一次,在从苏书记家返回朝外的路上,又发生了呼吸困难的症状。他还没有回到家里就几乎昏倒在楼道里。幸好被同楼的杨老师发现才没有发生危险。

一九七六年唐山大地震,他的外甥家有三人遇难,父亲的精神又受到了一次沉重的打击。但父亲以他的乐观情绪和开阔的心胸又一次度过了这个困难的时期。

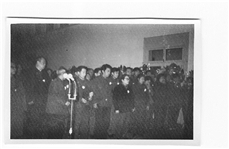

一九七九年四月,市政工程管理处决定召开大会为父亲和死去的母亲开平反大会,并为母亲昭雪。这一天终于盼到了,父亲的心情无比激动。他自己写了发言稿。但由于内心埋藏了十几年的痛苦,他不敢太过于激动。写好的稿子,最后是由我代读的。

在平反昭雪的那一天,父亲出现在礼堂里,许多老同事都来问长问短,贺局长也来了。父亲是很激动的,在回来的路上,父亲对我说“不少人以为我早已死了。我不能死,我要等到这一天,我死了,还有谁能为你们弟兄去洗冤呢?”父亲等到了这一天。他为他的儿女们等到了这一天。

一九八零年的五一劳动节,妹妹赶来探亲,在北京的儿女们高高兴兴地聚在一起,为父亲庆祝了他七十岁的生日。

“人活七十古来稀”。今天,七十岁以上的老人有多多啊!我们多么希望父亲能享受儿孙满堂的天伦之乐更久一点儿,然而,万万没有想到,他竟然这样快地走了……

七六年,他还自己乘火车去了西安和济南,就在头两个月前,他还出现在北戴河的海滩上,还带来了一张在海滩上的留影。尽管父亲已经手拄拐杖,但是,在阳光下,在海风中,他依然那样的精神矍铄,让人感到是一位乐观慈祥的老人。但是,想不到的是,就在回京不久,他最后一次病倒了。在医院里,父亲最后一次吃了我做烙的馅饼。父亲最喜欢吃我做的馅饼、饺子和包子。我是多么想多为他做几次啊!但是他的嘴再也不能张开了,他的眼睛再也不会看看他的儿孙们了!

在住院期间,父亲依然关注着北京的市政建设。在小庄医院住院期间,当处里的领导前来探望的时候,他还是津津有味地谈论城市建设中的规划,市政如何协调发展的问题。

从小庄医院转入人民医院之后,父亲多次表示,他是一个老病号,始终愿意医院用他的病历做研究,在心脏病的病因和治疗上有所突破。在生命的最后几天,他顽强地与死亡作斗争,呼吸困难只能在使用氧气的同时大口大口地喘气,并不断地用麻醉剂才能稍稍入睡一会儿。当他知道自己将不久于人世的时候,他向身边守护的子女说了自己的遗言:

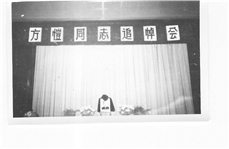

1、不开追悼会;

2、不向遗体告别;

3、把自己的遗体捐献给人民医院,供他们研究,以拯救更多的心脏病人。

我们遵照父亲的第三条遗言,已将遗体捐献给国家,并于去世的当天下午进行了解剖。

今天,我们纪念父亲,是因为我们和所有与父亲同学过或同事过的朋友们、同志们,都在这同一时刻用这样的形式寄托我们的哀思。我们要向朋友们和同志们介绍父亲光明磊落的一生,介绍父亲崇高的思想境界。父亲将自己的一切都还无保留地献给了国家和人民。他的一生是光明磊落的一生,他的精神将永远为子孙所敬仰和传承。我们永远怀念他。

父亲:如今,您的儿孙们在祖国的各条战线上没有辜负您的期望,没有给您丢脸。请您放心吧!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222