忆 母 亲

忆 母 亲

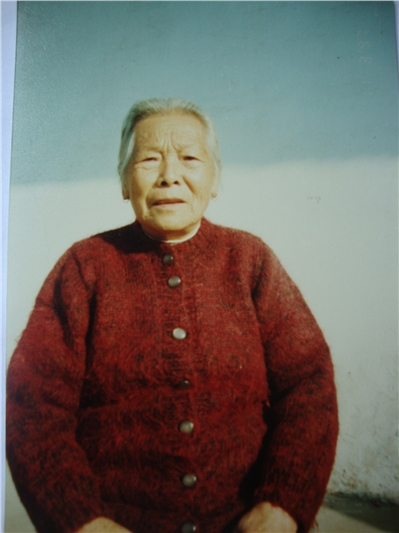

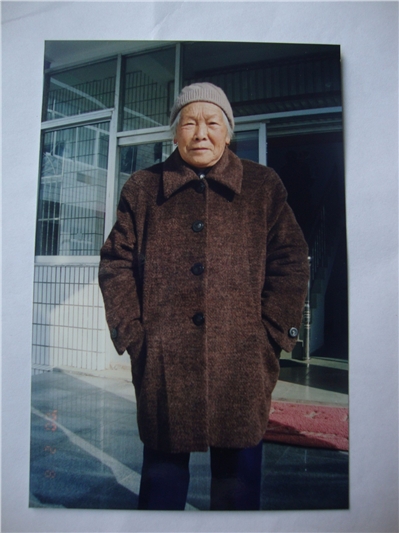

母亲走了,安祥地走了,永远离开了我们。母亲没有走,她永远活在我们子女的心中。她的音容笑貌永远留在我们的眼前,她的优秀品格永远铭刻在我们的脑海中。

母亲是个平凡的人,是个典型的中国农村妇女,母亲又是个不平凡的人,她用父亲每月寄回来的微薄的工资维持着一家人的生活,苦苦地一个人支撑着这个家庭,里里外外一把手,一把屎一把尿地把我们四个子女抚养成人,并先后走上为人民服务的工作岗位;母亲是个坚强的人,再大的困难也压不到她;母亲是个善良正直,宽宏仁慈的人,胸怀宽大不计前嫌;母亲是个认真的人,做事一丝不苟,从不马虎;母亲是个诚实可信的人,守信用是她一辈子做人的信条,老老实实做人,认认真真做事是她一贯教导我们的。

母亲吃过很多很多苦。解放初期,由于父亲失业,家里没有经济来源,因为我家是上无片瓦,下无插针之地的人,,是居民户,没有地,无奈之下母亲只好丢下刚断奶的二弟,去上海浦东帮佣。期间的酸甜苦辣,期间的艰辛只有母亲一人知道。后来因为父亲实在不会带孩子,二弟病了,瘦得皮包骨。母亲心疼极了,才辞工回家。然后父亲又去上海等地打工。自此以后父亲一直在外打工,家里母亲一人操持家务。母亲除照料我们以外,还要靠帮人洗衣服,做针线活等来补贴家用。那时我们都还小,里里外外都是她一个人。还要为吃了上顿没下顿而操心。记得那时候每到春天,青黄不接闹春荒,更是愁煞人。那时除了每年到区公所领取救济粮以外,我们还去人家割过麦子的地里拾遗留下的麦穗,拿回家用手搓下麦粒,然后磨成粉吃。还捡麦根回来当柴烧。每到暑假开学,母亲还要为我们的学费和书本费操心。记得我小学升初中,由于当时还是私立学校,学费高达20.5元,要知道这个数字是在五十年代呀,相当于父亲月收入的一半啊。母亲东拼西凑,东借西借为我凑满了这笔费用,使我能按时入学。以后学校改为公立了,但每个学期仍要十多元的学杂费,母亲每次都是找街长,镇长开证明以减免我的学杂费,保证我读完了初中,从来没有说家里没钱不让我上学。.

1957年我考上了江苏省苏州高级中学,母亲很高兴,但学费路费伙食费又是一笔不小的开支。可每次开学,母亲总是想方设法给我凑足了钱保证我的上学,而且尽管家里很困难,但每次开学母亲总要给我做新衣服带去学校。

1960年,由于我们没有200元钱买下原先租住的房子,无奈之下只好搬到十几里外的外婆家。整个搬家过程中除了大件家具是请当时一个叫钱业富(音)的人搬运外都是母亲推着独轮车一点点从北新镇搬到普济镇的。三个弟弟还小,有时大弟还帮忙带着二弟,推着年仅六岁的小弟,一趟一趟从北新镇到了普济镇。到了新家,上有80多岁的外婆,下有三个未成年的弟弟,生活的艰辛可想而知。又遇上三年自然灾害,加上母亲原本不是务农的,一切农活要从头学起,更是难上加难。那时家里没有男劳力,所以年年透支,于是生产队里就不给我们分粮草,母亲每年都要到大队部找领导才得以解决。后来我家的透支款年年划到一家好心人家的账上,然后等父亲寄钱来后再逐步还给。由于母亲讲信用,人家也很乐意帮忙。

从七十年代开始,随着家乡两个弟弟的长大,母亲又为他们的成家操心。那个时候建材相当紧俏,都要托人到很远的地方才能搞到。母亲为了造几间房,不知吃了多少苦,精打细算,终于为两个弟弟盖了四间新房。

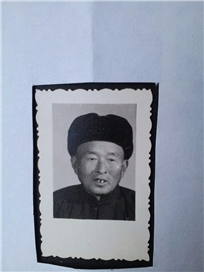

1979年父亲退休回家了,本想二位老人可安度晚年了,母亲肩上的担子也可轻松些了,不料父亲得了脉管炎,脚疼得不能走路,小腿烂了一洞,骨头可见,母亲又承担起照顾父亲的责任,每隔几天就要到医院配药,熬药,在母亲的悉心照料下,原来认为治不好的脉管炎竟奇迹般地好了。

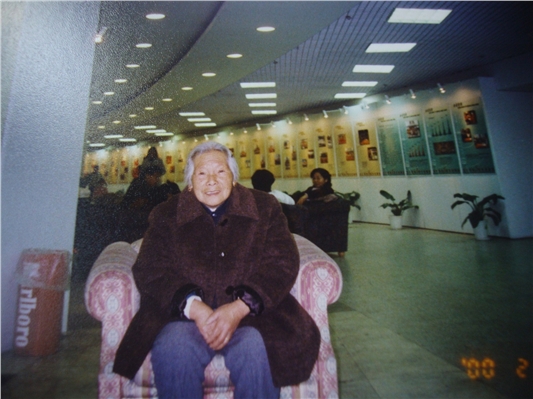

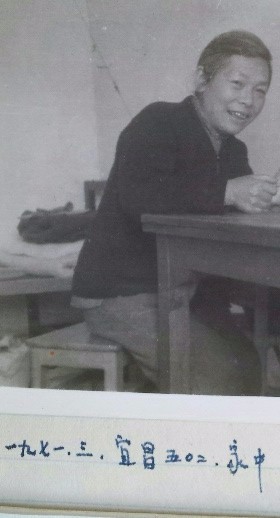

1988年11月父亲因脑中风不幸去世,母亲和二弟一家一起居住。从此过上了衣食无忧的生活。母亲到过不少地方,去过北京,上海,南京,西安,杭州,宜昌等地,她很知足,常常说她是家乡老人中到外地最多的人了。

母亲的能干,心灵手巧也是出了名的。小时候,虽然家里穷,买不起新布来做新衣,但是每逢过年或新学年开学的时候,我们总能穿上新衣鞋,有时是自己织的土布,有时是将旧衣翻个面,有时将褪色的衣服重新染一下。记得母亲会自己在家里染布,染衣裤。平时我们身上穿的衣服虽旧一,但总是干干净净,连个补丁都打得光光滑滑,漂漂亮亮。邻居们都说邓家小孩总是穿得光光称称,清清爽爽的。母亲这种艰苦朴素的精神一直影响着我们,在我们的成长过程中我们从不和别人比吃穿,只比读书。所以人家都羡慕我们家小孩成绩好,读书好。1969年我的大儿子海飙出生,母亲高兴得不得了,有了第三代了,从此年年为他做棉衣,棉裤,棉鞋,一直到他上初中,年年如此。我们的邻居都羡慕,说做得这么好看,合身。直到1998年我的孙女降生,她还为她做衣服,要知道那时她已八十高龄。

母亲走了,她一个人去了西方极乐世界。

母亲没有走,她永远活在我们心中!

母亲安息吧!

女儿 邓祝琴

.JPG)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222