发布时间:2015-09-21 20:58:51

发布人:

闫彭

今天当我提起搁置许久的笔,给天国的父亲、母亲倾吐心中的贴心话。我的心里激动而又难受,但更多的是对您们无尽的思念和感激。

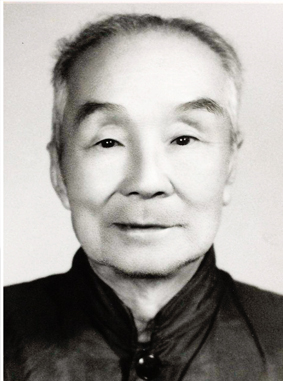

父亲经历坎坷,却不屈于命运,他就读于东北大学中文系,对古文、诗词,歌賦颇有研究,尤其对中国的国粹京剧研究颇深,见解独到。后来调到省京剧团任编剧,创作了多部大型京剧,如“北京四十天”“草原雄鹰”“奥金玛”等。

由于我工作性质的关系,凡遇到有关搞不懂的文史方面的问题,我就向父亲请教,他总是细心地讲给我听,直到弄懂为止。父亲渊博的史学知识和文学修养使我引以为豪、钦佩不已。俗话说“近水楼台先得月”,我之所以能在工作中取得如此骄人的业绩,是与父亲无时无刻的教导分不开的。他常说:古人有立言,立功,立德之论,除学问外,唯独道德“求则得之,舍则失之”。学习是一辈子的事,是一种生活方式,并不是为了成名成家.........

这正是:父逝悲从心头起,子存教诲永牢记。 不贪功名不为利,心中自有天与地。

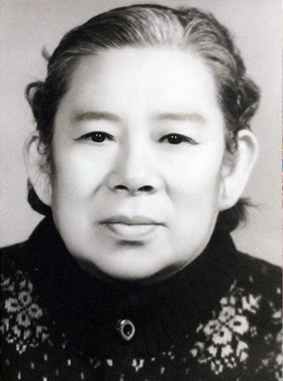

母亲的一生是艰辛而勤劳,刚强而善良,平凡又不平凡的一生。她含辛茹苦,养育子孙,做事有条有理,对子孙慈爱至深。母亲尤如一棵大树,在任何风雨里都始终如一地呵护着父亲和孩子们。她的一生,毫无怨言,不求任何回报地奉献给了父亲和儿孙们。

记得文革中,当时的省京剧团将专政对象的家属下放到农村去,我家也在下放之列。(我是长子,当时下乡在兵团,父亲随文艺界在河东某农场劳动改造)母亲被发送到临夏唐汪川唐汪镇塔石沟村。虽然在那里艰难地生活了一年多,但母亲始终没有气馁,始终没有放弃重返兰州故居的信念。现在简直无法想象,在那样一个社会动荡的年代,一个无产阶级专政对象的家属,一个文化水平不高的女人,是如何带着七十多岁的婆婆及一个五岁和一个十二岁的妹妹返回兰州的,这其间的千辛万苦,酸甜苦辣只有母亲一个人知道。

现在看来,当时拒绝迁户口到唐汪,坚持返回兰州的决定,是多么的英明,多么的伟大,如果没有这一果敢的决定,就没有我们的今天。母亲是平凡的,但更是伟大的。

母亲心地善良,宽厚待人,只知付出,不求索取,受到远亲近邻们的尊敬和爱戴。母亲与众不同的地方是能够突破传统观念,并提出出人意料的看法且付之行动。她个性忠厚热情、通情达理、头脑清晰,看问题即深刻又全面。她常教育我们,让我们学会宽厚,学会忍让,告诉我们,吃亏是福,无论做人做事,不能只图一时之快,只有一步一个脚印踏踏实实的走下去,才算圆满。

我们兄妹三人对母亲充满了好奇心,她是一个弱女子,却能撑起一片蓝天,她不识几个字,却能如此睿智。思来想去,追根溯源,这可能与她的身世有关吧。

母亲出身在山东曲阜,家和孔府只有一墙之隔,年少时常到孔府去玩,我的姥爷也是孔府的常客,在此背景下也许是受到大户人家的熏陶,待人接物处事方式都打下了深刻的烙印。另一方面也许是受到传统国学《忠、孝、礼、仪、信》的洗礼。受到父辈的言传身教,及艰苦生活的磨练,才使母亲不仅具有中华妇女的娴淑,更有黄河女儿的坚强。

这正是:看似文弱女人身,顶风亮节服后人。相夫教子无索取,化做天边一片云。

总之在我们心里,在人生旅途上,父亲,母亲所賦于我们生命的深度和广度,没有任何一本哲学书籍能够相比。我的父亲,母亲,您们在儿女的心里是源,是爱,是永恒。爱让我们手同携,身相依,心相连。

理所当然,亲人好友去逝的时候,我们的爱也应该伴随在他们渐行渐远的身影旁,为他们做一盏引路的灯。所以,不管逝人如何,我们都会在祭日这个特定的时候,扶老携幼,拖家带口来到亲人坟前,燃上香烛,纸钱,捧上瓜果祭品,并在内心深处道一声;你在他乡还好吗·····,千百年来人们都这样做,没有人问过为什么,似乎这样做了才能让自己的心灵得到慰藉····

点滴之字,写不完父母的恩情与善良!愿您们在天国永远幸福安祥。

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222