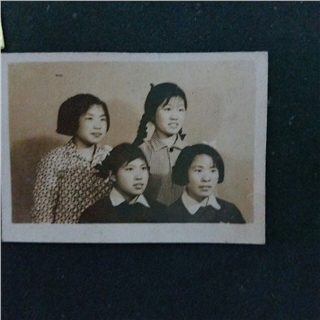

1973年 南北迁徙

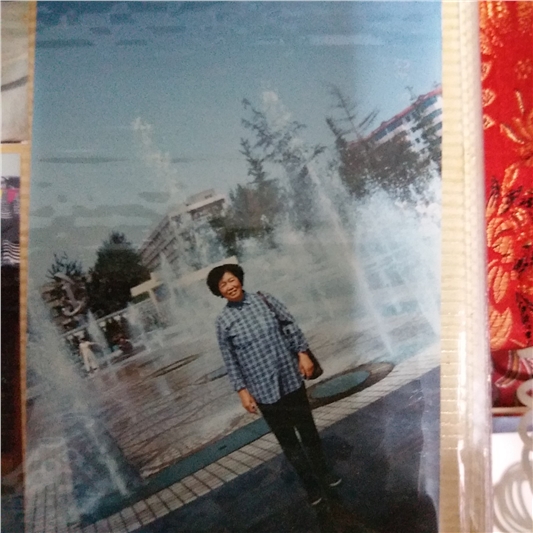

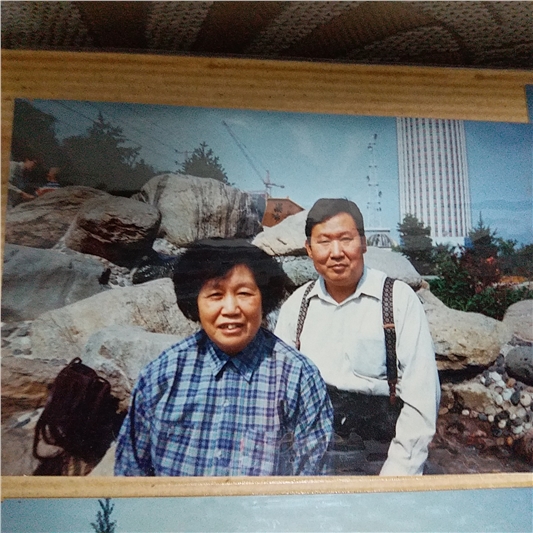

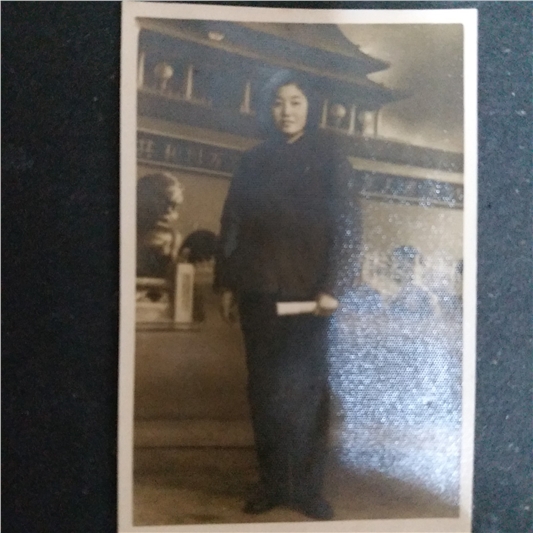

我妈在南国生活了五、六年后,愈加思念北方的故乡。故乡的小河,故乡的青山,故乡的一草一木都勾起她的怀念,触动她的情丝,逗引她的泪水。多少个夜晚,每当夜深人静,四邻悄然,我妈躺在冰冷的床上,想起故乡的亲人,泪水就止不住地涌出来,一滴滴地打湿枕畔。被思乡之苦折磨得实在受不了,我妈思前想后,决定调回河北老家。她的想法得到了我爸的赞同。我爸在外日久,思乡之情也很强烈。于是,我妈便跑开了调动。经过近一年的奔波,她的诉求终于打动了一位河北籍地委书记。在这位地委书记的帮助下,调动手续办下来了。我们一家带着行李,拉着家具,在一个阴雨绵绵的日子里,开始了重返故土的千里征程。首先坐车来到巴东,这一段路程我已不记得了。到了巴东,把行李和家具办了托运,我们一家就坐上了大轮船。我依稀记得这艘船狭小的船舱、宽宽的甲板、高高的栏杆。站在栏杆里我妈指着船下对我说:这就是长江。我赶紧扒着栏杆往下看,只看到一片混黄的浊流……我们是怎么进入武汉的,我已不记得了。在武汉,我看到了高楼大厦、如潮的人群,看到了我过去从未见过的事物——电车。繁华的街景令我留连忘返,以至于回到旅馆以后我不想再走了,央求着妈妈再住几天……火车从武汉开出后,一路经过孝感、漯河、郑州、安阳。这一段路程我大概都在睡觉,不然怎么全无印象。梦醒以后,阳光灿烂,我爸站在一座塔下给我指指点点,我模模糊糊地记得这座塔叫定州塔。麦秸和炊烟的气息扑面而来,老家到了。关于我们回到老家时的情景,我姐姐有祥细的记述。她写道:

“家具什物运回来了,一色儿的木器和竹器,满满地堆了一院子,引来好奇的邻里和伙伴们。乡亲们看看这个,摸摸那个。而我从那曾留有父母印迹的器物中嗅到了浓浓的南国气息:四把结结实实的小竹椅是我从未见过的;带着美丽花纹的雕刻精致的大床;油漆的光滑水亮的八仙桌;一个又一个深红色的樟木箱;竹篾编成的各式小篮子;用圆木经过剖挖制成的带柄木瓢……这些均使我感到既陌生又新奇。

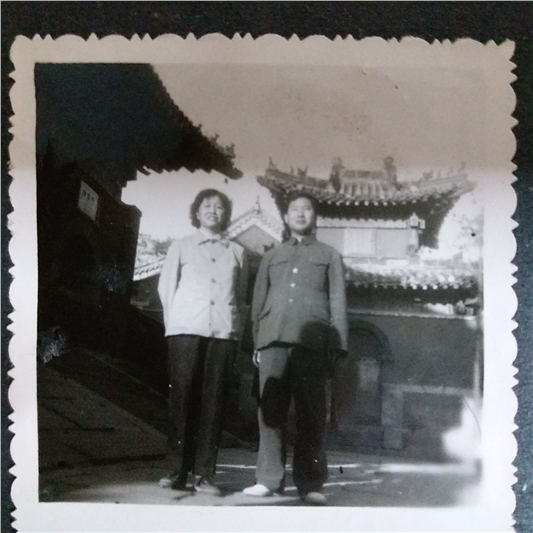

半个月之后,父母终于回来了。我见到的第一位亲人,便是我的大弟。这个生于异乡的弟弟,初次踏上故乡的土地顿感陌生。当养母欲将他递到我手里让我抱他时,他竟哇哇大哭起来。而我一直被养父母当作最小的孩子百般娇宠,现在,面对突然‘飞’来的弟弟,还不知怎样当姐姐呢。我忸怩着,不愿靠前,更不知如何哄劝这呜哇直哭的小男孩。又过了一会儿,我的父母抱着两岁的小弟双双笑吟吟地出现在迎接他们的家乡亲人面前。父母一家从鄂西的大山深处走出,历时半个月的时间,‘即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳’,终于,‘青春作伴好还乡’。白发苍苍颤微微的七旬祖母,看着望眼欲穿的二儿子一家平安归来,不禁掩襟喜极而泣。久别亲人喜相逢的场面,亦使众乡邻一阵唏嘘。两个幼小的弟弟,在父母哄劝下终于开口说话了,却完全是与乡音不同的呜哩哇啦的南方蛮语。只听小弟说:‘我的孩子掉了。’一句话把乡亲们逗得不禁捧腹。母亲急忙解释:‘孩子是指鞋子。’……”

父母回到家乡以后,由于文革动乱,迟迟未能安排工作。一直拖到年底,才都得到了安排。我爸在一所中学当了教师,我妈在一家医院当了大夫。这样,经过多年漂泊,我们一家终于安顿下来,开始了在故乡的新生活……

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222