刚柔父亲(李海光)

刚柔父亲

李海光

“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”2017年是家父魂归极乐的第12个年头,农历七月十五中元节上午,我们兄弟姐妹七人不约而同回到故乡,在父母坟茔前举行了一场不同以往的祭奠,演绎了一曲吕梁仲秋草根版的《七子之歌》。

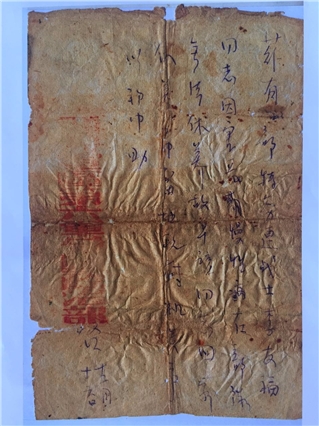

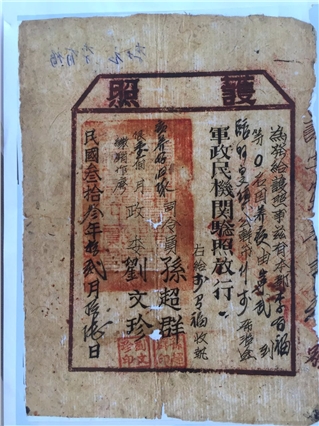

父亲驾鹤前,神志清醒的回光返照期,我与老人家有过一次说话与点头式的私聊——我想要您两样财产:您的身份证、您的“护照”与“路条”。身份证,我要永久保留,想您了看看;护照、路条,捐献国家,让全国人都晓得您打过日本人。父亲微笑着点了一下头,我却失控地流了许多泪,一场父子间的生离死别,在我脆弱的泪眼迷糊中谢幕,但父亲的愿望在我心里扎下了根。2008年,母亲西游后,我只把父亲母亲的身份证和护照、路条当作遗产继承下来。

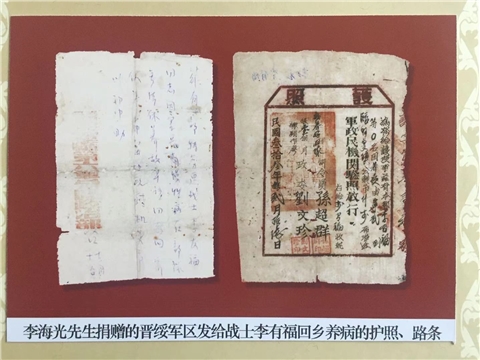

今年七一前后,我将“晋绥军区第六军分区司令部政治部”发给家父回乡养病的护照、路条,托付在京工作的爱子辰龙转呈卢沟桥畔的中国人民抗日战争纪念馆,表达了无偿捐赠的诚挚与迫切。以“一流的抗战史料收集和研究”为目标的纪念馆组织专家鉴定了来自英雄吕梁“会说话的文物”,决定收藏、展出。

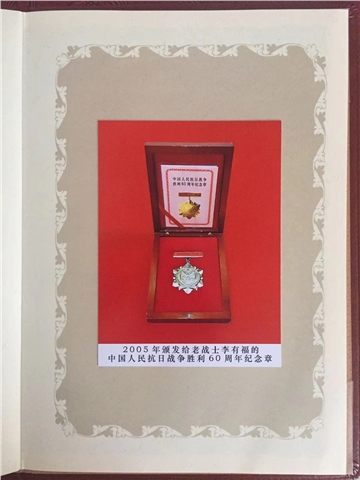

在中国人民抗日战争胜利72周年前夕的9月2日上午10点,我与大姐作为子女代表出席了在北京中国人民抗日战争纪念馆举行的捐赠仪式。家父小心翼翼地收藏了60年的文物归国所有,在国家的平台上讲述抗日爱国的吕梁英雄的故事,遂父愿,了我思。陪伴了我12年的父亲遗产,被我数次谢绝了重金收买的诱惑,由我的孩子经手捐献国家,永久落户“唯一全面反映中国人民抗日战争历史的综合性纪念馆”,慰我心,教儿行。随同文物同捐的是中共中央、国务院、中央军委为父亲颁发的“中国人民抗日战争胜利60周年纪念章”。父亲一个甲子珍藏的无尚光荣和我一个生肖轮回持有的无限思念,在后人的智慧和自觉中物有所归,物有所值,如愿以偿。《吕梁日报》晚报头版以《吕梁抗战文物首次捐赠入藏中国人民抗日战争纪念馆》通栏大标题配图报道,《山西日报》客户端立即转发。

9月3日是中国人民抗日战争胜利纪念日,故乡迎来了一场意味深长的秋雨,老天为抗战老兵流下了饱蘸盛情的眼泪,泪雨染黄了土地,漂绿了芳草,涮白了墓碑,也荡涤着隔日上坟人的心。跪在父母亲坟前的大姐,事死如生,对爹妈讲述着文物捐赠时的庄严与感动:护照、路条作为此次全国各地70余件捐赠文物的“首席代表”,第一个被纪念馆介绍;现场唯一一件用红绸托盘承着交接的文物也是护照、路条。

面向父母的墓碑,我的耳边回荡起2015年9月3日国家主席习近平在天安门广场惊天地泣鬼神的声音:“中国人民抗日战争是正义和邪恶、光明和黑暗、进步和反动的大决战。”“面对侵略者,中华儿女不屈不挠、浴血奋战,彻底打败了日本军国主义侵略者,捍卫了中华民族5000多年发展的文明成果。”“我代表中共中央、全国人大、国务院、全国政协、中央军委,向全国参加过抗日战争的老战士……致以崇高的敬意!”国家的音符告慰着依然严慈着我的父亲、母亲。睹碑思人,我的记忆不由自主地回到了12年前刻骨铭心的父子离别礼上。

父归极乐冬独冷;

母在高堂春共暖。

清心寡欲守父孝;

平心静气享春光。

这是我为自家前后门上撰写的2007年春联。联表心声,作为人子,父逝母在的悲喜不言而喻。这个春节的分寸好难掌握啊!悲不得,喜不能,矛盾的心理始终得不到和谐。悲痛的是靠山轰然倒塌,我若有难向谁说?喜慰的是慈母犹在,这个团圆的节日还算不得残缺。每当后者占居上风时,平心静气,往事历历在心,父亲葬礼上的幅幅挽联就像座座丰碑,交替浮现在眼前,字字泪,句句血,汇集成父亲一生勤耕细作的“清明上河图”。

父归天地寒;

儿痛草木枯。

家父葬礼上街祭时打出的这副挽联既写时绘景,又表情达意:父亲于农历丙戌年十一月初二(公元2006年12月22日)早晨5时30分悄然辞世,享年84岁。时值冬至的前一天,冰天雪地,耄耋父亲回归大自然,如同远离家乡和父母的孩子回到亲人身边一样,终有所归。百花凋零、万木枯竭的深冬,根之既倒,福荫欲散,子女们能不悲痛欲绝?生我、养我、牵我、念我、疼我、恨我的父亲忽然一走,孩子们顿觉天寒地冻,一片荒凉、凄惨,只能以泪洗面,虽哭枯世间花草树木,但亲人永远不会复苏。2006年的冬天本是世界公认的暖冬,只因家父的仙逝,才叫我们寒冷难熬。父逝子心寒,哀痛到极点,心枯、情枯、意枯、念枯,神州万物怎么这样枯萎不振呢?

侠骨驾鹤去;

柔肠伴魂归。

这副挽联是对父亲品质、性格、行为的最佳概括,“侠骨”、“柔肠”一字千金,中华文字中再没有比这两个词更恰到好处了。父亲的一生是在刚强与柔弱的矛盾体中不屈不挠奋斗的一生,是在刚与柔的高度统一、相互依托、相得益彰中完美谢幕的一生。中共临县白文镇委员会在父亲的生平简介中盖棺定论:“他在84年的人生经历中,练就了泰山压顶不弯腰的坚强性格,养成了扶弱济贫的柔弱心境。他面对邪恶,顽强抵抗;遇到困难,坚定克服;遭遇灾难,泰然处之;路见不平,挺身而出。他见到弱小,伸手相助;处交朋友,敬爱有加;呵护侄子,视同己出;教育子女,严爱适度。所有这些都值得后生晚辈学习、光大。”

欲说父亲,怀念父亲,学习父亲,继承父亲,离不开刚与柔的对立统一。家父在世,刚是立身之基,柔是成仁之本,刚中寓柔,柔中寄刚,刚是柔的基础,柔是刚的升华,刚柔互为红花、绿叶,相形见美。家父一生于党于国以刚见长,展现了一个七尺男儿应有的铮铮铁骨;于家于亲以柔显著,体现了一个儿子、丈夫、父亲与生俱来的满腔柔肠。父亲一生春播、夏锄、秋收、冬藏,硕果累累。当他抛弃烦恼、飘然天上的时候,我们兄弟姐妹七人为他老人家敬献了一副挽联:

铮铮铁骨,从军,抗日,入党,建共和,引领村民铲穷根,点点贡献比南山;

丝丝柔肠,孝亲,爱侄,持家,敬伴侣,哺育子女跃龙门,滴滴恩情如东海。

挽联虽然不够工稳,亦嫌直白,但却是父亲一生功绩的真实记录,字字照实写来,句句都有出处,经得起玩味与推敲。父亲遗留在世的美妙和我们要向父亲表达的哀思,全部浓缩到每联的27个字中,上下联54个字就是父亲84年沧桑岁月的史志资料。

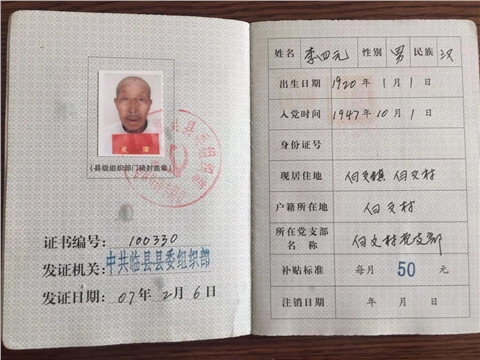

家父姓李,名讳士元,字有福,于公元1923年12月29日(民国十二年十一月二十二日)生于临县白文村的农民家庭。家中兄弟姐妹五男二女,父亲在兄弟中排行第四。童年时代的父亲因家境贫寒,无缘识字读书。初到少年,他便跟随我爷爷在兴县给富人家打工糊口,尝遍了人间的酸、咸、苦、辣,学会了农家的耕、播、锄、收,长成了中等偏瘦的身材,练就了吃苦耐劳的性格。

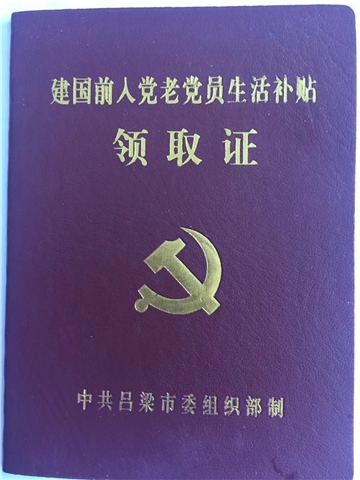

1938年,我的祖父去世,年仅16岁得父亲便加入了中国共产党领导的抗日武装队伍——临县牺盟游击队,次年编入中共晋西北区委直接指挥的山西新军决死四纵队35团特务连,在岢岚、静乐、宁武一带从事抗日战争。因特务连任务的连续埋伏、蹲守,父亲患上了慢性皮肤病。1945年初,由晋绥军区第六军分区司令部政治部准许,父亲从宁武返乡养病。1945年春到1958年4月,父亲先后担任白文村公所民兵、民兵副中队长、党支部组织员、白文公社团支部书记,积极参加减租减息、土地改革和解放建国工作。并于1947年10月光荣加入中国共产党。

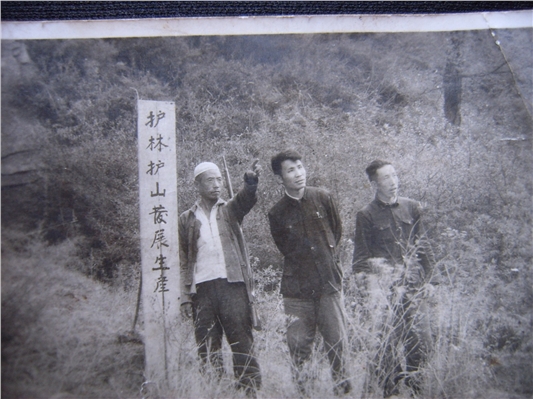

1958年春,白文公社派父亲到荒无人烟的南坪山打窑、开荒、种地、造林,创办南坪林场,任党支部书记、场长,公开的说法是父亲能吃苦,刚强不倒,有较好的组织能力;间接的原因是他一字不识,公社工作不方便。父亲舍弃公职,得到的报酬仅仅是一次性补贴人民币30元。南坪社办林场后来转为生产大队,父亲一直任党支部书记至1985年大队撤并。

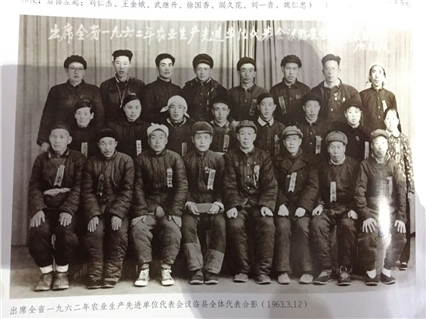

青山绿水长留生前浩气;

苍松翠柏堪慰逝后英灵。

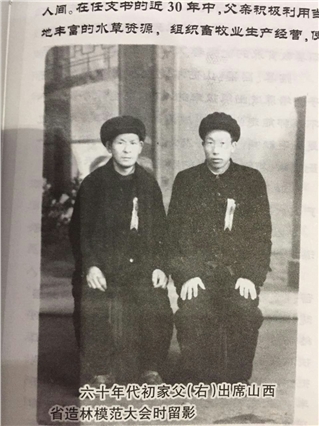

挽联描绘出一幅美妙绝伦的山水胜景,父亲徜徉画中,会心微笑,无怨无悔,未留遗憾于人间。在任党支部书记的近30年中,父亲积极利用当地丰富的水草资源,组织畜牧业生产经营,使南坪大队工分值稳居白文公社第一,全队社员丰衣足食,其他社、队的百姓慕名迁到南坪大队,寻求温饱。这段时间,父亲承受了上级的批评、工商部门的打击、“造反”社员的批斗,但他坚定一个信念:“我的社员不比人家穷就行!”朴素的脱贫情节,使父亲排除干扰,顶住压力,成为白文公社的一面旗帜,数十次出席省、地、县、社的劳模会议,被授予优秀党支部书记、先进生产者、劳动模范称号,1963年3月中旬出席了山西省1962年农业生产先进单位代表会议。南坪山上满山遍野的松枝柏叶、鸟语花香、瑞雪清泉,那是父亲心血浇灌的“子女”,她们见证了父亲一生黄金时光的风姿绰约。

救民族危亡,尽匹夫责任,血染疆场保家帮,战士雄风犹在;

为国家兴盛,履党员义务,竭力农业献红心,牺牲精神永存。

这副由子女的友人赠献给父亲的挽联,正是对父亲革命一生的高度评价。敬爱的父亲:您若在天有灵,听到挽联会心满意足吗?

熟悉家父生平的临县人大常委会副主任渠文明先生为我的父亲敬献的挽联,从国与家的两个角度,凝练地评述了父亲的一生:

一生增党辉,多予少取,先生乃有道后身超往古;

七子跃龙门,精雕细刻,誓嗣为忠贞志士励来兹。

联语对父亲的子女过誉了,但对父亲的评价倒是恰如其分的。父亲一生公私分明,因为不识字,不会记账,装在衣服口袋里的钱,也要左右分开,公款在一面,私钱在另一面,生怕公私混淆。1965年秋天,父亲参加完白文公社的会议,骑自行车返回南坪途中,跌到悬崖下,虽然死里逃生,但满口牙齿全部脱落,从此承受了长达40年的咀嚼困难,社、队两级虽未给过分文补偿,但父亲40年如一日,无只字怨言。

父亲对党的事业多予少取,对家庭、子女更是只予不取,他的满腔柔肠令亲人们荡气回肠。父亲兄弟五人全部参加过共产党领导的军队,奶奶挂念儿子们的安危,哭瞎了双眼。寡居的奶奶一直与父亲生活在一起,父亲对自己双目失明的母亲孝顺到极致,且不说生活上百般照应,体贴入微,只说一件事便可一叶知秋。奶奶离世时有交待,要父亲照顾我的大伯伯润元一家。大伯伯生性木讷,父亲到南坪创办林场时带着他。大伯伯咽气后,留下善弱的儿子丕林,父亲生怕侄儿受人欺侮,爱侄护侄甚至招致子女的忌妒。得到父亲的呵护,丕林在父母双亡后娶到媳妇,有了孩子。丕林的孩子智力低下,父亲要求我们兄弟姐妹爱护丕林一家,即便在自己不能进食时仍牵挂侄儿的活法。

父亲只身任农村干部的几十年中,既是队里的“脊梁”,又是屋里的“主妇”,自己洗锅做饭,其间的烦恼曲折、冷热饥饿从未对任何人诉说。逢年过节、遇到开会,父亲回到白文家里,努力做些家务,千方百计弥补自己欠家人的照顾。

我的母亲身高体壮,属农村强劳力。父亲不在家里,母亲在生产队受尽了劳苦,落下腿疾,随着年龄增大,活动减少,小脑萎缩。子女成家后,父母相依为命,父亲就是母亲最忠实的勤务员。那年中秋节后,父亲收到了马克思的请柬,被确诊为肝癌晚期,在治疗过程中,父亲只要感觉肚子疼痛减轻,就想回家,担心母亲生不着火,吃不里饭,走不到厕所,倒不了便盆。

父母一生最得意的作品是生了七个子女,全部培养为国家干部,都取得大专以上学历,在不同的岗位上为和谐临县做贡献。父亲深受文盲之苦,他与母亲最大的奢侈就是让子女们上学,这是他们一生奋斗不息的动力源泉,以苦为乐的精神支柱。父亲发现孩子不思进取时,就带到他曾经打过短工的地方,现场回忆面朝黄土背朝天的艰辛,讲述被牛蹄踩烂脚后跟时揪心的疼痛……父亲教育子女极少打骂责罚,善于循循诱导,他的威严正是来自他苦口婆心的规劝和亲柔的关爱。由于父母亲的精雕细刻,我的两个姐姐改明、改平均从医学科班毕业,在临县人民医院工作;两个哥哥丕中、丕光分别在白文镇从事教育和计划生育工作,弟弟乃光和妹妹乃平为龙双胞凤胎,都是本县教育界的优秀者。

临县、吕梁、山西不乏优秀的农民父母把子女培养成出类拔萃的人才,但全家子女一个不落,都能走出大山,成为国家干部的,恐怕也是凤毛麟角。我的好友刘国才为家父撰写的一副挽联,可谓挽联中的精品:

如春蚕吐丝,为儿女编织锦绣前程,堪称严父大手笔;

似蜡炬垂珠,替天地典范纯朴风气,不愧深巷好精神。

天下父母都是子女的奴隶,无论父母穷、苦、弱、难到什么程度,仍时时事事替子女着想,为子女操心,即使在他们的生命列车要到终点站的时候,莫不如此。家父弥留时,子女们扶起扶倒,把屎弄尿,他仍觉得过意不去:“我把你们害的。”比起父亲在子女身上付出的千辛万苦,做子女的陪侍病魔折磨的老人几天实在微不足道,父亲的多心,让子女无地自容。我由县直机关调任乡镇党委书记时,父亲问我:“你犯错误了?”在他老人家看来,县城工作多年,忽地让到乡镇工作,是贬了。他是多么不愿意看到子女不进而退呀。仅有五个字的问话,却包含了耄耋老者的多少舔犊之情啊!

1983年秋天,家里遭遇车祸,肇事的亲人远离善后的漩涡,千斤重担压在父亲一个人肩上。年逾花甲的父亲背起死难者,一个一个装在车上,又与死尸同坐在卡车厢里,长途跋涉,颠簸回乡。为了见上肇事的儿子一面,父亲曾跪在事发地公安人员面前,央求年轻干警。此情此景,铁石心肠也会动容。当死难者亲属们的打骂劈头盖脸袭来的时候,父亲只有默默忍受,躲避不开,自卫不能。代子受过,遭人折磨,这杯苦酒中的涩辣滋味,父亲全部咽在心里。“父亲是儿登天的梯”,“父亲是那拉车的牛”。家父为成全子女,承受了普通父亲无缘面对的艰难困苦。身体遭受的疼痛、罪过,子女们或许可以略知一二,可心灵深处的疲累、委屈、痛苦,他老人家又能向谁释放呢?!父亲阅尽人间兴、衰、荣、辱,他胸如天盆,千险万难都容纳得下。儿子、媳妇万千感慨融入笔端,联名为慈祥的爹爹挽联一副:

作父艰难作父苦,恩同日月;

为儿欢喜为儿愁,德榜春秋。

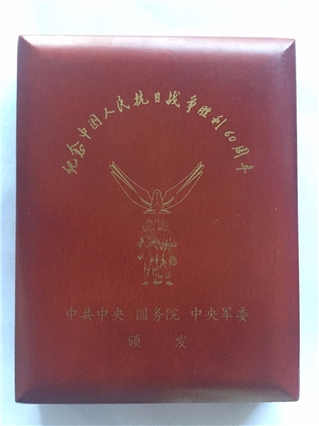

父亲为子女忧而忧,父亲为子女乐而乐,正像歌中所唱的:“你躺在那病床上,有人他掉眼泪;你露出那笑容时,有人他乐开花。”每当子女们成家立业,生儿育女,置房装饰时,父亲总是喜出望外,极力支持,悉心资助。子女们给老人家点滴零花钱时,他永不改变的一句话是:“不用么,有了!”其实家父根本就没有赖以生存的收入。他老人家参加革命48年,连任党的基层干部38年,在离开革命岗位时,没有取得分文报酬。父亲年届古稀时才凭借护照、路条取得军人定期定量补贴。2005年8月,中共中央、国务院、中央军委为他颁发了“中国人民抗日战争胜利60周年纪念章”。父亲把这枚金光闪闪的纪念章看作党对他一生奋斗的全部奖赏,时常挂在胸前,记在心里,甚至在众人面前夸耀一番,满足感油然而生,跃然脸上。

破衣淡饭将儿女养大的父亲,正在子女们有条件为他老人家提高生活质量的时刻,魂归大地,了却了人间不了情。子欲养而亲不待,空有挽联祭亡灵。父亲灵前,我曾以“八字吊”挽之:

父亲,父爱,父仁,父慈,父恩高天厚地;

儿思,儿念,儿悲,儿哀,儿痛刻骨铭心。

父亲为世事耗干了血,替子女操碎了心,患上了“癌中之王”的肝癌,医生开出了“马克思的请柬”。当儿、女、媳、婿、孙、甥从四面八方回到家里,守护在病床前,为老人家维持生命,减轻痛苦时,即将“当大事”的我心联一副:

严父伟大,爱儿有加;

犬子渺小,回天无术。

“都说养儿能防老,可儿山高水远他乡留;都说养儿为防老,可你再苦再累不张口。”儿只有挽联几副和泪吟,愿天下父母时时有人养。为了避免子女们在父亲身上留下的诸多遗憾,重现在母亲身上,在守望父亲的同时,我们极力侍奉母亲,哪怕是为老妈妈多梳一遍头,重洗一回脚,再剪一次指甲,都寄托了为人子女的丝丝天职。父亲的葬礼虽然朴素,但却庄重,白文镇党委、政府为他老人家举行了公祭仪式,令母亲满意。子女们争相出力,和谐送父,让母亲欣慰。哥哥、姐姐、弟弟、妹妹们不约而同:用心赡养含辛茹苦、病魔缠身的母亲,以之告慰长眠于地下、化作了山脉的父亲。有感于此,我为母亲“驻守”的老家“大本营”撰写了这样的春联,祈求天道酬孝:

父亲无奈随冬去;

母爱有意伴春留。

奉母小节须极力;

送父大事惟倾心。

当记忆的航母返港时,我要吐露个秘密:先父母也参加了文物捐赠的全过程,见证了受赠方的庄严承诺:“你们的慷慨之举是对爱国主义事业和社会公益事业的最大支持,也是对世人作出的最好表率。”“抗战馆将妥善保管这些珍贵文物,深入挖掘文物的内在价值,通过多渠道、多方式、多手段展示给观众,让文物活起来,把历史讲出来,将精神传下去。”进京捐赠文物时,我携父母的身份证同行。2日早晨,拂面净手,毕恭毕敬地把身份证藏在自己白色衬衣的左上口袋里,正面向外。仪式现场,虽阴阳两隔,但子女心潮澎湃,父母心有灵犀,脆弱者泪湿衣衫,犹如同父母相拥而泣。

文物归国,父母在山,捐物思人,我的朴素心路历程是:尽人事,兴家道,继刚柔,爱国家,教人育己。

(李海光,临县白文村人,山西省作家协会会员,出版《金圪垯——说古老精深的临县话》、《湫水谣》、《千年古刹义居寺》、《碛口诗书画》等)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222