昔日文革"毒草" 如今与世无争

百岁老人孙天牧集毕生之力,耕耘画坛,承古出新,一改传统的渲染法为厚涂、厚点,这使他的作品虽浓重艳丽,却无丝毫火气。对今天的观众来说,能够看到天牧先生文革前的作品实在是一种幸运,文革中,他的作品被统统斥为“毒草”,一度,连牧公自己也以为自己的画作早已被付之一炬。

无丝毫暮年风貌

解说:文革后,牧公闭门谢客,潜心整理北派山水画艺术,将多年心得升华为一部《孙天牧北派山水画谱》,成为自北宗山水问世以来唯一可供遵循、学习的北派山水画教材。而他这一时期的作品,则被老友启功先生赞为“笔力坚卓,设色大方,无丝毫暮年风貌”。

穿衣戴帽我就是适可而止

记者:万幸的是,您高寿,历尽这么多的劫波,您看您现在活到了100岁,而且还身体这么硬朗,头脑这么清楚,真是,您真是人瑞啊。

孙天牧:不敢当不敢当。

记者:真是人瑞,那现在您老还画画写字吗?

孙天牧:不行,懒了。

记者:画您的这个画啊,好像这个对眼睛对手啊,要求很高,手不能抖啊。

孙天牧:对。我的手现在没抖。

记者:您手现在都不抖?

孙天牧:不抖。

记者:100岁老人的手拿笔不抖?

孙天牧:不抖。

记者:那您长寿有什么秘诀吗?

孙天牧:没有。家庭生活粗茶淡饭。

记者:粗茶淡饭?

孙天牧:对。穿衣戴帽我就是适可而止。

记者:完全与世无争,无名无利。

孙天牧:对。

捐赠艺术珍品 表达爱国情怀

解说:1987年,孙墨佛、孙天牧父子做出了一项重大决定,他们将父子二人多年的作品2000多件以及家藏艺术珍品100多件全部捐赠给了山东父老,并在大明湖畔的“孙墨佛孙天牧书画纪念馆”内永久珍藏。

孙树德:老爷子非常地关注国家的,究竟现在国家在一个什么位置上,这是他很关注的。

记者:在这一点上还不完全是一个画痴,其实还是对国家大事是很关心的。

孙树德:包括文革大革命以后他焕发出来那种热情,那种对生活的那种美好的憧憬,和他自己不间断的这种创作,那么就是看出来,他的确他内心充满了对国家的一种,应该说一种责任。

孙树德:温总理写信去祝贺他的生日,那么也评价有博大的爱国情怀,那么我父亲看到这,老爷子就掉眼泪了,真是掉眼泪了,这是作为一个文化人,总理亲自写信,能够如此评价他。

记者:等于代表国家对他的一个肯定。

孙树德:是,那么老爷子很欣慰的是什么,他这一辈子文化人,国家是认可的,他们做的这一些事国家是知道的,对我们这些后人也有很大的影响。

记者:祝您老家人活得越来越健康。越来越硬朗,您看您这身体,我看活一百二三十岁都行。

孙天牧:都没有。

记者:会创记录您。

孙天牧:只要超过父亲就行了。

记者:您父亲是104岁。那肯定,这不在话下,这不在话下。

他用将近一个世纪的时间、一个世纪的光阴去研习这个传统的画法,证明了传统并非保守;他对我们的影响和教育不仅仅是教给我们技术,笔墨,更多的是在人格的影响上,从来不去张扬;他在精神上和自己的生活上都已经跟古人很贴近。

文革时期:孙天牧的收发室10年

解说:文革期间,孙天牧被赶下讲台,看守学院收发室达10年之久。此时,“民国四公子”之一的张伯驹、潘素夫妇也被流放到此,逆境中,老朋友们相互扶持、相濡以沫,天牧先生坚韧不拔的人格力量给张伯驹夫妇带来了莫大的安慰。

孙树德:他们当时在东北就是难在那了。而且当时潘素先生可能被罚做清扫厕所,我父亲那10年,被罚做看守传达室,那么很受屈辱。潘素先生每当蒙着面纱,露着两个眼睛,完了以后看见熟人以后,就赶紧低头,被我父亲看过两次,我父亲有一次就走到他跟前,大声地跟他说,说老潘,说让你打厕所,让我看传达室,这是单位组织叫咱们这么做的,用不着害臊,没有什么可丢人的,不用躲躲闪闪,咱们正大光明啊。

记者:这句话对潘素先生应该说是一个很大的鼓舞。

孙树德:他一直到了最后他们都回到北京,潘素先生见了很多人都说,说当时天牧跟我说,真像吃了一颗定心丸一样,说他说的声音很大,旁边人都听见,那么我感觉,慢慢的把他遮住自个这些面罩的东西把它拿下来,堂而皇之的走来走去,心里面的芥蒂没有了。

解说:据说,文革中的天牧先生每日昂首挺胸出入于学校的收发室,表情从容淡定,闲人不理,闲事不问。然而,几年后,当张伯驹夫妇得到周恩来总理的暗中关照,指示他们悄悄返回北京的时候,天牧先生这位老朋友却显示出了他老道、机敏的另一面。

孙树德:那时候学校还不知道,完了以后潘素先生到学校去收拾东西的时候,那就要告诉自己的朋友,这个那个要通知一下,告诉别人。我父亲在传达室看见他了,说老潘,说你怎么多长时间没回来,这是干吗,他就告诉怎么怎么。

记者:要回北京了。

孙树德:要回北京了,这面路得意之色,后来老爷子说高兴自己在心里,赶紧走,什么都不要拿,那么当时是北京同意了潘素和赵伯驹先生可以回北京,并没有通知学校,学校造反派当时是掌着权,他们不让他们走。

记者:一点脾气都没有是走不了的。

孙树德:而且因此要受到体罚,你们怎么自己跑到北京去活动去了,我父亲说完以后,潘素先生就突然一下醒悟了,赶紧就趁着中午,大家都午休的时候,赶紧就走了。那么到了文化大革命以后,大家在一起说到这个事的时候,夫妻两个人对孙老一直再三感激。

记者:这么看起来呢话,其实您父亲的心理素质非常好。

孙树德:对,他自己说,心中无愧事,不怕鬼叫门,他什么都不怕。

文革时期的“毒草”

解说:对今天的观众来说,能够看到天牧先生文革前的作品实在是一种幸运,文革中,他的作品被统统斥为“毒草”,一度,连牧公自己也以为这批画作早已被付之一炬。

孙树德:那时候父亲就屡次的来信,说赶紧把家里的旧东西,瓶瓶罐罐包括这画赶紧把它毁了,不要了,说不要招祸。

记者:招祸,是。

孙树德:赶紧自己

记者:先毁。

孙树德:先毁。那我母亲就写信说毁了毁了,告诉他。其实,把每一张画全叠小块儿,像火柴盒这么大的,完了以后放在一个旧的鞋盒子里,放在哪里呢,放在厨房,和烂葱烂蒜放在一起。放到那里面,那么人家再怀疑,也不会把东西藏在那里。那么文化大革命以后,我父亲从长春回来了,回来以后呢,当然他就回忆他原先的那些东西了,有的时候坐在那沉吟不响,我母亲就猜着他心事了,说你是不是想以前的东西,那些画。老爷子,哎,还提那些有什么用啊,我母亲说你想看看吗。老爷子惊奇,啊,看看?说东西还有?从厨房里把那些,从里面刨出来,盒子里面拿出来,将近200多张呢,全是现在咱们看的是(马元亭全图),什么仿秋英的,这一些作品,那么老爷子这才说,说老婆子,说真是亏了你了,眼泪都下来了。

王鲁湘:1972年,在周恩来总理的指示下,首都的各大宾馆、饭店开始重新布置画作,流放在各地的老画家纷纷被请回北京集中创作,孙天牧亦在被延请之列,与李苦禅、董寿平、许麟庐一起为北京饭店作画。然而不久,大家费尽心血创作出来的作品竟在一夜之间被打为“黑画”,接踵而来的是无休止的批斗和审查。一怒之下,刚直不阿的牧公辞掉吉林的教职,返回北京陪着老父亲过起了半隐居的生活。文革后,牧公和乃父墨佛老一起被聘为中央文史馆馆员,成了当时的一段佳话。

孙天牧先生百岁画展

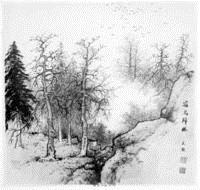

记者:这画得多好啊。您看,画这种小画的时候,整个精神是高度集中的,完全一切的身外之物完全都被忘掉,咫尺之间有千里之势。

学生:非常开阔。

记者:这张画你看,横不过千尺,高不过三寸,但是有千里之势。

孙树德:大气象,小画大气象。

画坛,寂寞但孤傲;人生,坎坷但倔强

王鲁湘:百岁老人孙天牧集毕生之力,耕耘画坛,承古出新,与乃师陈少梅先生一道,把被冷落失传近300年的北宗山水重新请入画坛并发扬光大。无论是立意、用笔还是构图,皆能解得古贤意,尽表时代情。然而,筚路蓝缕之途,先生是寂寞的,这寂寞,化在纸上是清癯高古的线条;化在人生,却是一连串的坎坷和冷遇。难得的是,这条路,先生走得倔强、孤傲,道路越是泥泞,脚印也越是清晰。

记者:您身怀绝技,但是呢,在这个我们的现代美术教育中间,您入不了主流,对吧?您看您一直中央美院也没请您去,什么浙江美院没有请您去,最后去了吉林,是吧?在吉林那边一共教了几年书?

孙天牧:十几年吧。

记者:实际教书教几年?中间正好隔了一个文革。

孙天牧:哎呀,文化大革命全都耽误了。

记者:全耽误了。

解说:上世纪六十年代,孙天牧任教于吉林省艺术学院期间,曾多次带领学生深入东北林区体验自然造化,积聚创作素材,其间,他感悟到了先师未及言、画中未及见的神奇境界,创作出一批有自己面目的山水画,既深得古法,又融汇了时代精神和自我体验。

这是哪一年的作品啊,孙老还记得吗?

这是文化大革命头一年。

六六年?六五年?六五年。对,六五年。

正是开心之时。对。

文化大革命这就成毒品了。

某校的有一个老师史贻弓对这张作品大加称赞,怎么说的老爷子你说?

他说,北宗的画家多少年没解决的问题,你这一次就解决了,一次就拿出新的东西了。

耕耘画坛 承古出新

解说:北派山水的传统色调一般以灰调为主,采用少许颜色增减搭配而成,此时,天牧先生开始尝试运用覆盖力较强、色彩浓艳的石黄、朱砂、石绿、石青等颜色,并一改传统的渲染法为厚涂、厚点,这使他的作品虽浓重艳丽,却无丝毫火气。然而,尝试刚刚开始,便被一场不期而至的浩劫意外地断送了。

孙天牧:我就画那一张画之后,文化大革命起来了,文化大革命光闹革命了。

记者:光搞运动了。

孙天牧:这不能画了,画了就放毒了。

记者:对,实际上文化革命把您自己建立一个自己的一个新面貌的一个最好的一个历史时机给耽误了。

孙天牧:耽误了。耽误10年啊。

记者:耽误10年,很可惜。

孙天牧:不堪回首。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222