李育筹与中山纪念中学的不了情

早年革命

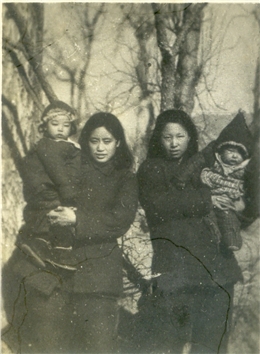

李育筹 李育筹(学名李鸿基),1920年生于广西博白。宁培聪,1917年出生于广西陆川。1929年春,李育筹随母到南洋寻父,就读于印尼一所华侨中学。1933年春,李育筹回国,考取苍梧县立初中,1934年,在老师的指导下,李育筹联络苍中黄木芬、宁培聪、廖伯祥等10多名同学,组成血花读书会,研读胞兄李劲从上海寄来的救亡读物、进步书刊,探讨救亡图存之策。

“革命尚未成功,同志仍须努力”,这句孙总理名言,影响了一代青年。1935年暑期,听闻孙总理故乡纪念中学面向全国招生,李育筹、宁培聪心潮澎湃,奔走相告。7位血花社成员相约报考,一举中榜。

1935年的秋天,温润的海风中飘浮着淡淡的木棉花香。新生们在兴奋中度过了漫长的一夜。接下来的日子,他们求新知、学技艺、研讨时政、锻炼体格。不久,李育筹、黄木芬、宁培聪、廖伯祥等原血花社成员,联络梁孝刚、陈玮等组成前进社,地下党员梁孝刚充当了其中的播火者。

抗战爆发,国危民愤。纪中前进社的青年学子再也坐不住了,他们先后踏上抗日和革命的征途。李育筹、宁培聪、黄木芬、梁孝刚毅然参加救亡运动,而后投奔延安。在漫长的革命生涯中,他们先后转战陕北、晋察冀、广西等地,李育筹、宁培聪成长为我党的高级干部,现享受省级待遇。而梁孝刚、黄木芬则英勇献身,成为延河两岸、八桂大地的战地英魂。

编辑本段晚年生活

后排就坐的有校友叶选平 与李育筹的耳聪目明形成反差,宁培聪有点耳背。很难听清别人说什么,但他的心却像10月的天空一样明亮。10月的一天,当中山纪念中学校长贺优琳一行专程赶到广西南宁,拜访宁培聪和李育筹时,两位老人老泪纵横,紧紧握着贺优琳的手,久久不愿分开。

“我们太感动了,真想不到母校的亲人会上门来看我们。”宁培聪说。

贺校长说纪中正筹备举行70周年校庆并邀请他们在身体许可的情况下回母校作客。两位革命老人立刻无比兴奋。

“如果走不动,就是爬也要爬回去看看母校!”两位老人不断重复这句话,同时絮絮叨叨述说他们对母校的牵挂。他俩还比比划划地商量,要开两部车过去,要带上自己的家人。宁培聪还提出要完成烈士黄木芬的遗愿——带上他的子嗣前去瞻仰他的母校。

记者致电与宁培聪同住一个大院的李育筹,老人家非常健谈,妙语连珠。老人家对六七十年前往事的许多细节都记忆犹新。

直到1999年纪中65周年校庆,李育筹才再一次踏进中山纪中的校门,那是外甥为他牵线传讯。

那一年,李育筹的外甥冯庆正好从华中师大毕业,听说中山纪中要招聘老师,便欣然应聘。听说外甥在位于中山翠亨村的一间纪念中学找到工作,李育筹反复询问是不是原名叫“总理故乡纪念中学校”,得到证实后,老人家非常高兴——那正是自己的母校呀!他叮嘱外甥努力工作,替他报效母校。

阔别63年,故地重访,感慨万千。一走进校园大门,看到从前的小树已长到好几层楼那么高,李育筹抱着几棵大树摸了又摸。“变化太大了,太漂亮了。啊!终于找到了,这是逸仙堂,这就是我们从前学习过的地方。”

离别在即,李育筹得知纪中还有不少品学兼优的贫困学生时,当即掏出1000元钱,请校学生会主席邓杰财转给学校的希望工程。此后,他与纪中保持千里传鸿。纪中的校刊《纪中人》每期不漏地寄给他,他则每期不漏地阅读,还不忘为母校提些合理化建议。

说到李育筹,纪中几位老师还记得5年前的一个小插曲。校庆期间李育筹参观当时的校史馆,发现展室内几乎没有早期党员、革命先烈的资料,李育筹语重心长地对学校负责人说:“千万不要忘了党的领导,不要忘记革命烈士。”在李育筹和其他几位校友的提议下,学校对此项工作非常重视,花大量的人力、财力对校史馆进行改造充实。

回到广西后,八十高龄的李育筹经常跑广西自治区党史办、烈士陵园展览馆等,收集有关纪中早期党员活动情况和黄木芬、李刚、陈寿鹏、赖冠威、陈衡保、董淑英等烈士的资料,并亲自编写,及时寄给纪中。如今,纪中新校史终于付梓,而李育筹也将再次踏入纪中校门。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222