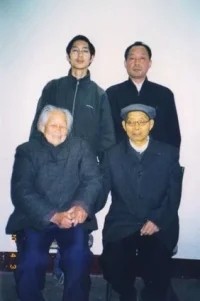

南义大姐王义芳

南义大姐王义芳

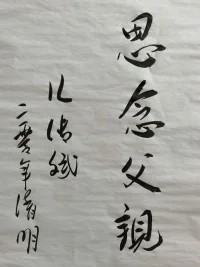

40年了,再次来到南义看望大姐,无限感慨!

大姐并不是自己的亲姐,她是父亲40年前在南义补鞋时认识的干女儿,与我的姐姐同龄,这样我们就以姐弟相称了。

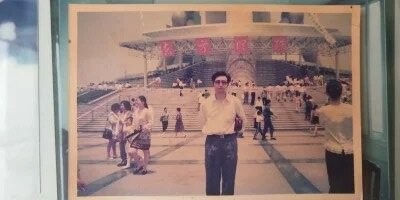

说起这位大姐,还要从1981年的那个冬季说起。之所以记得这个时日,是因为那时我正在新桥中学读高中,寒假时分,也是父亲从事副业的季节。我有时会被父亲拉着一起外出补鞋,早出晚归。肩挑手提,走村串巷,边走边吆呼,这是我有时跟班的景象。

为什么要我陪着一道外出补鞋?就这一问题,我后来问过父亲,父亲说是母亲的意思。尽管我不会做什么事情,但还算机灵,可以在忙碌的时候帮助锉锉皮、上上胶水什么的,略略发挥少许的作用。关键是父亲外出一走就是十几里路远,收工时往往会很晚,乡下土路,路过坟茔较多,两个人一道,陪着父亲走夜归的路他不会孤独寂寞。

行走在乡间的小路上,肩挑着补鞋机担子的父亲也没有闲着,总是边喘着气,边与我唠着嗑,家长李短,世故人情,百态炎凉,天南海北,无所不谈。

现在看来,那些可有可无的聊天无不是人生的必备课程。

王义芳大姐也是在那个时候认识的。

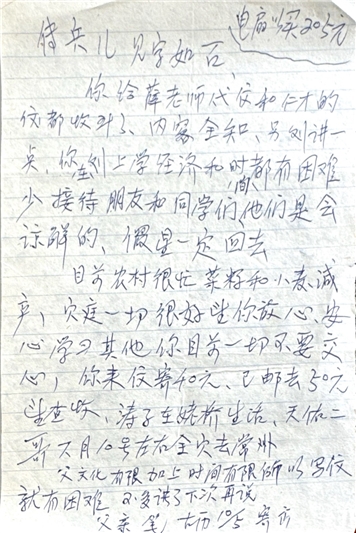

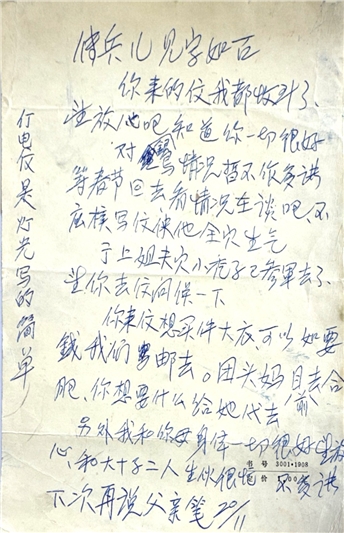

听父亲讲,在冬季的某一天,父亲在南义街上补鞋,已过中午时分,住在对面一位小大姐端着剩有热腾腾的饭菜一个大碗,来到父亲的摊子前,对父亲说:“大伯,吃了饭再做吧!”我想此时的父亲,一定是在青冷的寒风中,倚着墙角,手冻得冰凉,流着青鼻涕,埋头作业。见此情景,父亲很突然,很激动,尴尬地笑着,手在围兜上擦拭着,然后颤颤地伸出手来,接过碗筷,连声说“谢谢”......

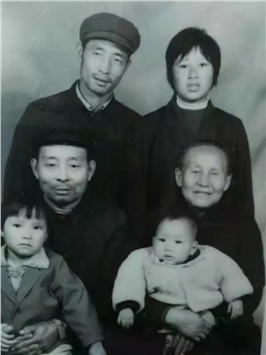

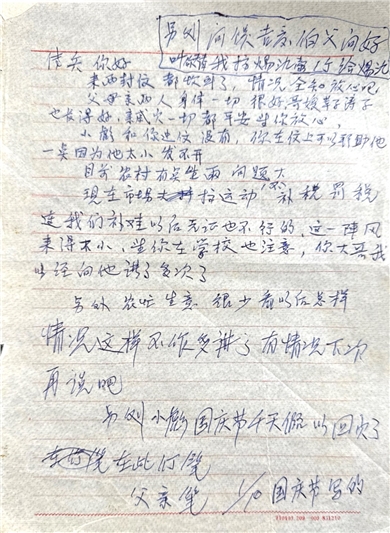

后来知道,这位大姐名子叫王义芳、其爱人陈少青,他们育有三个儿女,女儿与我同岁,在家务农,两个儿子都上小学。

这对夫妻爱心和善,相敬如宾,很少与别人争嘴斗舌,在整个南义街上口碑很好。

回来的晚上,父亲就与母亲说起这件事来,次日,父亲与母亲一道来到南义街予以答谢,从此两家建立了亲情般感情。父亲还租住在他们家里达3年时间,他们夫妇一直叫我的父母“大伯”“大妈”,双方相处融洽,和谐共亲。一直到后来父母来到了马鞍山,双方家庭仍有往来。

想起四十年来,对自己家庭帮助以及对父母的感情,我不禁想了解,那位在寒风中端饭给父亲吃的人,现在过得怎样?便驱车来到南义,打听找到王义芳大姐。

南义的街市很小,已经没有了往日的繁华喧闹,冬日的街道更加稀落凋零。街道很窄,仅能一部车子通过,遇停放的电瓶车等,一律要先撤离方可通过。

来到大姐的家里,门开人无,邻居找到大姐,告诉有人找。疑惑中的再问,“谁找我?”。站在面前已经认不出我了,一声“大姐”,仔细打量,还有当年的模样,试问“是传斌吧?”“是的,还能认出我来?”一边擦拭眼泪,一边拉着我的手。“走,到屋里说话。”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222