96、抗战中的黄埔军校第四分校在铜鼓井(铜鼓井车站的故事)

发布时间:2013-04-05 17:00:19

发布人:

松岡TSE

96、抗战中的

黄埔军校第四分校在铜鼓井(铜鼓井车站的故事)

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c4730bf0101271d.html

铜鼓井站站址在贵州省独山县铜鼓井村,邮政编码558200。建于1944年。铜鼓井村,传说汉时一位将领进攻蛮人时,在此丢下一个铜鼓,后来有人打井挖出,因而将此地取名铜鼓井。

抗战中的黄埔军校第四分校在铜鼓井

铜鼓井村小有名气,抗战中的黄埔军校第四分校曾迁至此地。

独山铜鼓井黄埔军校为黄埔军校第四分校,是国民政府军事委员会军训部指令招收海外青年学生的定点军事院校。始建于1927年,原址在广州燕塘,前身为陈济棠创建的燕塘干部学校。1936年夏,余汉谋投靠南京国民政府取代陈济棠,蒋介石派陈诚、陈芝馨接收燕塘军校,改名为中央陆军军官学校广州分校,蒋介石兼任校长,陈诚兼主任,陈芝馨为副主任(后升任主任)。1936年冬,第四路军的军官总队共4个大队约1000余人,编入该校,以陈克球为总队长,办了两期后改为补习总队。抗日战争爆发后,日机轰炸广州,校部迁往白云山,学生总队迁往龙眼洞上、下元岗,军官总队迁往肇庆,校内只留守卫兵1个排。1937年12月,全校迁往德庆。迁校后已不能正常进行教学和训练。广州沦陷后,由韩汉英任主任,又招收新生1500名,并将广州分校改为第四分校1938年夏又改为中央陆军军官学校第四分校,由韩汉英任主任,谢婴白为副主任。1938年由德庆举校官兵家属7000余人迁至宜山县境内办学,进行上课训练。

1941年2月初,黄埔军校第四分校由广西省宜山县迁至贵州独山。校部设在城东北5公里的铜鼓井,(传说汉时一位将领进攻蛮人时,在此丢下一个铜鼓,后来有人打井挖出,因而将此地取名铜鼓井)。距盟军飞机场约3公里。韩汉英任分校校长,政治部主任余博伦。在五里桥和抹马(今望城中学)各设一个总部;基长镇(今基长中学)设第二十三总部,陈家炳(广东人)任总队长。

本来广州黄埔分校的条件相当不错,但战乱迁徙,设备散落殆尽,到了贵州独山铜鼓井几乎一切成了白手起家。初来乍到的军校学生面对一块荒地,一面要参加训练学习一面又要自己动手兴建学校。幸好学生中多的是特科兵,动手能力很强,木匠也有、泥水匠也有,倒也样样不愁,学生们相当于去开荒,要自己去平整山地,再在上面建房。建房时他们用田土烧成砖,再拌以田里挑来的牛粪,因为牛吃的是草,排泄出牛粪也有纤维。在三个月中建成了校舍、营房及厨房、平整好了训练场地。独山分校的本部是排小平房,而各个纵队分布在不同山头上.晚上读书时也没有灯,只好自己做油灯,就连灯心也靠自己用线编成,先这么用碟盛着,再那样用一个竹筒装好,就可以点灯。桌子、椅子、床,屋内一切无不凝聚着学生们的心血。

由于兵荒马乱物资奇缺军校生活异常困难,吃的是糙米,还几乎是填不饱肚子,每人分配到的菜是4根豆芽,或是12粒豆豉。而还要每天坚持紧张的训练学习。比太阳早起半个钟头,这是军校的规定。学员们一般早上4时半起床,几分钟搞好内务清洁,便到操场集中早操。白天,除了三餐和午睡,其它时间全在上课;晚上是自习,每周两晚进行“夜间教育”,教授如何夜间作战。在伸手不见五指的黑漆漆夜晚中,他们要学习如何辨别方向、联络、通讯、放哨、警戒、如何趁夜突击警戒线,以及潜入敌方阵营等,每逢周二、五的晚上,用过了晚饭之后的6时至9时,学生们被命令离开营房至外面的荒野郊外,接受对陌生环境的训练等。

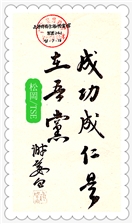

走进学校大门,“黄埔精神”四个大字扑面而来,大字左边是十六个小字:“服从校长,尽忠报国,精诚团结,成功成仁。”

一寸山河一寸血、十万青年十万军,这是抗战环境下的真实写照!当时军校官兵大多属热血青年,都是抱着报国杀敌的理想而投身黄埔的,他们纷纷请缨上阵杀敌。学校也多次举行演讲会宣传抗日救国。美术教官管锄非报经政治部官员同意,倡议在学校举办一次民族抗日画展。管的倡议得到了大家的响应,教师和学员共画出了各种类型的画作一千多件。展出的作品除有山水、写意花卉及四君子、书法等外,岳飞、史可法、文天祥、郑成功等民族抗敌英雄的形象均出现在画展上。其中一幅管锄非因地而作的长诗书法,有的当时亲历者至今尚能背诵。诗名《铜鼓井歌》,节录如下:

森森古柏铜鼓井,笳鼓喧喧汉将营。

伏波将军曾驻马,遗有铜鼓留其名。

铜鼓不知何处去,故老无知徒荒村。

山中泉水清不浊,世外仙源何处寻。

谁知东北起倭寇,杀人掠地伤汉魂。

层楼广厦连云起,号角悲鸣动四邻。

一朝福田变祸土,鸡犬不宁寇祸横。

春来桃李无颜色,不见胭脂见绿林。

呜呼铜鼓复铜鼓,罹此灾祸胡不鸣?

同年10月贵州局势全面吃紧。经过多场大战当时身在广西第四战区的部队已损失惨重溃不成军。散兵、难民以每天十至二十万的数量沿黔桂公路奔流而来。黔桂边区空虚,而援军短期内又不能到达,独山形势非常危急。为应对危局,同年11月最高统帅部决定于独山成立黔桂边区警备司令部。任命当时在独山的黄埔军校四分校中将主任韩汉英为黔桂边区警备司令、都匀炮兵学校教育长史文桂任副司令、陈汉平任参谋处长。并由两校师生迅速整编为学生军和练习团开赴广西南丹前线阻击敌人。

4000余名师生在少将总队长邢定陶的指挥下,全副武装在独山冒雨誓师出发,经过五天410里的徒步行军到达了广西南丹。在南丹至车河之间的大山塘、牛栏关、打锡村一带日夜赶筑工事、修建闭锁式子母堡垒。11月18日拂晓军校先头部队在车河地区与日寇遭遇,双方展开了激烈战斗。我学生军顽强阻击,打退了日寇几次进攻,战斗一直持续到11月20日23时,日军在我前沿阵地前丢下横七竖八的尸体,军校师生也有伤亡。翌日,当时部队截获了日本间谍发出来的密码情报:“南丹,黄豆上市了。”经破解黄豆即指黄埔军校生。11月2日,日军第13师团攻破金城江,大股玩敌逼近南丹前线。或许是因为黄埔军校的威名所震慑或其它战略考虑,日寇没有进攻防守南丹的黄埔军校生。第二天,军训部以“军校生是未来的军队骨干,决不可以轻易损失”为由,命令教官带着黄埔学生返回独山。对于这纸撤退令,同学们都难以接受,一次次向上级请战,请求留下来与日寇正面较量。而出于保存实力的战略考虑,最后,黄埔学生还是得服从命令。这支学生军在阵地上坚守了近两个月后奉命撤出前线阵地。大炮、骡马及观测器材等则移交给在牛栏关构筑工事的练习团接管。不久练习团拨归从四川开来的汤恩伯的嫡系部队第97军,改建制为营。

1944年12月2日,日军进入独山县城发生了震惊中外的黔南事变。日本侵略军进入独山县城后就大肆烧杀抢夺,居民逃散四乡。使文化名城付之一炬,独山黄埔军校亦不能幸免!日军撤走后大火烧了七天七夜。

97军接防后,学生军奉命跟随韩汉英向北往湄潭撤退。军校师生在开往贵阳、遵义方向的途中,经过贵定、龙里地段又受命收容抗日被打散的士兵,然后移交给第28军等作战部队,伤兵就分送到野战医院治疗。由于全国各抗日战场取得节节胜利,国际形势发生变化,1945夏该校奉命裁撤。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222