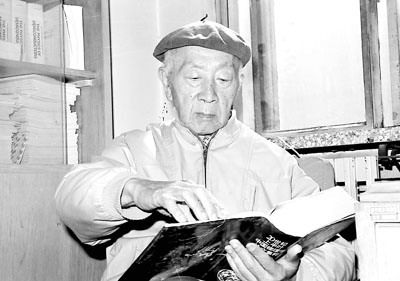

物理巨人轰然倒下——山一样的黄昆

黄昆走了,物理学界震惊了。在国家最高科学技术奖获得者中,黄昆的名字不像王选、袁隆平那样具有极高的公众知名度,但在物理学界,黄昆就是一座山。今天,这座山轰然倒下。

中国科学院院士、清华大学物理系主任朱邦芬,抑制着内心的悲痛说,虽然对于这件事已有预感,但真正获知了这一消息还是如雷轰顶。“

得知先生快不行了,昨天我便从福州立即赶回了北京,但很遗憾,我还是没有见到先生最后一面。我们在先生离开病床的那一刹那,真不愿意相信先生走了。”他与黄昆同在一个办公室共同工作了15年。朱院士说:“我想我是受黄先生教育最多的人。”

“求真务实是他最大的风格”

率真,是科学家的本色,在黄昆身上尤为突出。正像朱邦芬所说:“黄先生,这一辈子给我印象最深的,如果用一个字概括,我想那就是‘真’字。求真务实是他最大的风格。”

做学问如此,做人也如此。获得2001年度国家最高科学技术奖励时,他83岁。对于获得迄今在中国千万科技工作者中只有7人能够拥有的殊荣,他表现淡然。

“黄昆的书被牛津大学奉为经典”

写出《晶格动力学》,是在1954年,这一年黄昆35岁。一位熟知世界物理学发展动态的老师告诉我们:“黄昆的书一直被牛津大学奉为经典”,甚至在将近半个世纪以后的今天,牛津大学出版社还把它列入了“牛津经典物理著作丛书”。

当然,黄昆的科研成果还有很多,如:为固体中长波长光学振动的唯象处理提供了理论基础的“黄昆方程”;在研究晶体中漫散射强度时,创立的“黄—漫散射”理论(这一理论在发表后20年被实验证实);20世纪80年代以后,又与朱邦芬合作,针对国际上在多声子无辐射跃迁理论中出现的疑难问题,进行了研究,提出了超晶格光学声子模式的模型及解析表达式,解决了困扰学术界多年的一个疑点,被国际物理学界称之为“黄—朱模型”。

对于取得的成就,黄昆从不认为自己比常人聪明,他也从不掩饰少年时语文学得并不特别优秀。倒是认为从小形成的学习方法,使他受益终身。小时候他做数学题就很少看书上的例题,他说,“这一偶然情况有着深远影响,使我没有训练出‘照猫画虎’的习惯。”在做科研时,他不喜欢翻阅文献资料,而是从第一原理出发。正是这种治学风格,使黄昆在学术上屡屡攻城略地,一系列以他姓氏命名的“黄”理论就是例证。

“听黄先生讲课是一种享受”

1951年,黄昆满腔热忱回到了祖国,立即到北京大学物理系任教授,开始了26年的北京大学教学生涯。他全力以赴地投入到普通物理的教学中。

朱邦芬说:“听黄先生讲课是一种享受。他善于把复杂的问题用最简单、最朴素的方式表达出来,再高深的道理经他一表述便豁然开朗。”

在漫长的教学生涯中,黄昆先后教授过“普通物理”、“固体物理”和“半导体物理”,引导着大批青年学生进入了这些领域。数十年来,在黄昆的教导下,一大批教授、工程师、专家成长起来,分布在国家各个重要岗位上,成为国家的骨干。由他的讲义产生的两本书已成为我国的标准教科书,其中渗透着黄昆对普通物理教学的许多独到见解。通常,在研究领域有所成就的人都渴望把研究进行下去,有时甚至认为教学是一种额外负担。黄昆却不这样认为,他觉得培养一支科技队伍的重要性远远超过个人在 学术上的成就。

做学问,他的学术造诣是一座山;做人,他的高风亮节也是一座令后人永远敬仰的高山。(金振蓉 王光荣 )

来源:光明日报

著名物理学家、中国固体物理学和半导体物理学的奠基人之一、2001年度国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士黄昆因病于7月6日16时17分在北京逝世,享年86岁。

黄昆:快乐的物理巨人

黄昆,中科院院士,著名固体物理学家,浙江嘉兴人,1919年9月生于北京。中共党员。九三学社成员。1941年燕京大学物理系毕业。1945年获西南联合大学硕士学位。1945年留学英国,为固体物理学家、诺贝尔奖金获得者莫特教授的研究生。1947年获英国不列斯托大学物理博士学位。1948年任英国爱丁堡大学物理系、利物浦大学理论物理系研究员。1951年回国,1951至1977年在北京大学物理系任教授,1977年至1983年任中国科学院半导体研究所所长。自1983年至今,任名誉所长。1978年,当选为中国人民政治协商会议第五届全国委员会常务委员,以后分别连任第六届、第七届、第八届政协常委。

黄昆1955年当选为中国科学院物理学数学部委员(院士),1980年被瑞典皇家科学院聘为外籍院士,1985年当选为第三世界科学院院士。1987年至1991年任中国物理学会理事长。

1984年黄昆获英国圣母玛利亚大学授予的“理论物理弗雷曼奖”,中美洲州立大学协会授予的“卓越的外国学者”称号。1986年被全国总工会授予“全国优秀科技工作者”称号和“五一”劳动奖章。1995年10月获“1995年度何梁何利基金科学与技术成就奖”。1996年6月获1995年度陈嘉庚奖—数理科学奖。夫人是艾夫·里斯。

人民网/(责任编辑:吴皓)。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222