逸笔草草写雅兴,不求形似求生机——读杨象宪先生画作有感

西方艺术强调创新,刻意求变导致今天的艺术难以为继,以致出现了艺术终结的论断。这种刻意求变的风气也影响了今天中国画的创作,各种实验水墨如雨后春笋,令人目不暇接,但不知道他们画的还是不是中国画。与此相反的是另一种风气,由于市场的作用,一些画家只画一种图式,而且越画越甜,越画越俗,惟恐有了半点新意就会让市场认识不出他的面目而遭到抛弃。这种两种倾向都严重地影响了中国画的健康发展。

其实,中国画不是不讲创新,中国画强调的创新,不是形式上的变化,而是对事物的生意、生机、生趣的捕捉,是“适我无非新”的“新”。中国画也不是不讲独特面目,中国画讲的面目,不是某种固定不变的图像标记,而是具有自己风格的绘画语言,是“我之须眉”、“我之面目”中的“我”。

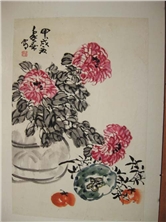

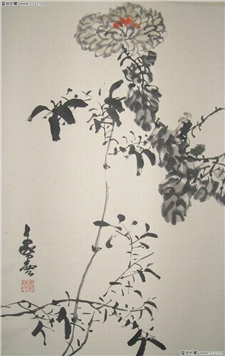

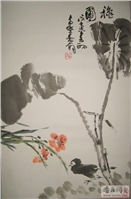

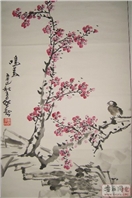

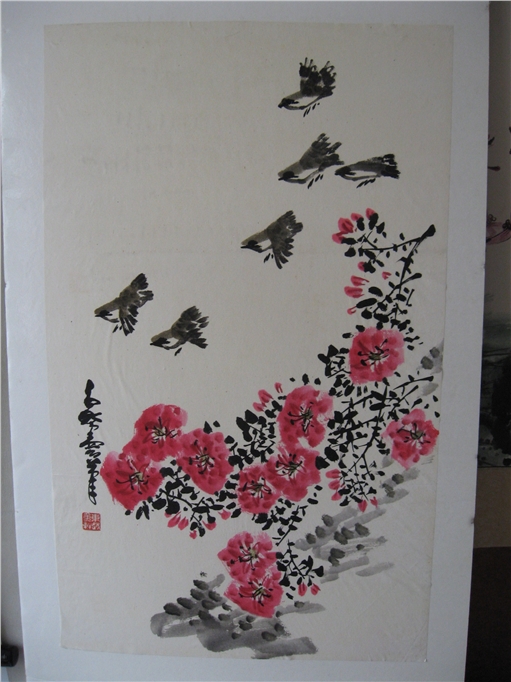

近来读到 杨象宪先生的画作,欣喜杨先生并没有陷入这两种困境。在杨先生的作品中,我们看不到那种追求形式创新的焦躁。无论是标新立异的实验水墨,还是维护道统的学院画派,它们在形式上都过于着力,作品都显得穿凿而难以圆通。杨先生的画既不刻意维护传统也不刻意追求创新,没有了这些形式上顾虑,杨先生就能够做到自由书写,深得中国画的“写”的妙境。只有“写”起来,才能既超越来自物象的局限,又超越来自传统的法障,达到一种心手合一、随物赋形的化境。通过杨先生的画,我们仿佛能够看他的书写姿态,通过他的书写姿态,我们能够进一步揣摩到他的闲情雅兴,能够领略到所画对象的生机活态。刻意状物,不能传神,执着小我,无法写意。传神写意需要超越,既超越“物”的障碍也超越“我”的障碍。这种超越不仅需要心灵的觉悟,更需要身手的贯通,需要一种融为一体的身体姿态。只有“写”的姿态顺畅了,事物才有生意,自己才有情趣。杨先生的画就体现了一种独立的“写”的姿态。

中国画必须“写”起来才有自己的风格,自己的面目。这种风格和面目不是某种固定不变的图式,而是语言上的个体特征。杨先生专攻花鸟,但并不像某些大家那样仅以某种图式著名。他什么都画,画什么都像他的画,都能画出他的面目和风格。画到这种境界,可以说终于达到了人画合一。在我看来,这种境界上,艺术家之间没有高低之别,只有风格之异。或沉郁或飘逸,或雄浑或清雅,不同的艺术家有不同的气质,不同的气质有不同的风格。在终极境界上,有差异无高低。然而,“世俗之人,皆喜人之同乎己而恶人之异于己也。”为了突出自己的面目,不惜穿凿刻画,抑人扬己,从而失去了平常心态,进而失去了自身面目。读杨先生的画,能够感受到他的平常心态,不急不躁,不卑不亢,“似麻似芦”,任由他人评说!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222