家族小史

序言 家族小史

序言

中国古代一姓氏族聚居一地,若干代后遂成村落,村名常即冠以此族之姓氏。“官道丁家”之村名,盖缘村南旧时曾有驿道,故附于丁姓之上为名。

人口既繁,村落渐大,族居之人又由“宗”分“支”,一支之人,祖宗不远血统更为相近。一姓之中,为纪念祭祀先人,一村有“宗谱”,一支有“支谱”,家有“家谱”。

本村丁姓宗谱上之始祖为丁讚。宗谱供于村中丁家家庙,家庙于上世纪三十年代,由同姓商人捐资兴建,挑脊飞檐,颇具气象。庭中有重超千斤的铁铸鼎式大香炉,大门镌有 “孝思不匮”“永锡尔类”的对联。楣匾是“本支百世”。全村丁姓过年,都到此庙送香祭祖。

家庙供的宗谱,记录了全村丁姓先人的名字。后死的人也要在谱上“上名”,以便“享受香火”。(无男性子嗣者不能“上名”,这叫“断了香烟”)。

村中丁姓当时约三百户,分为南北两大支,南支的辈份排字是:克、有、学、广、玉、嘉、乐、书、传、香;北支的辈份排字是:天、云、兆、振、日、钟、毓、传、书、香。南支多居于村之南街,北支则居于后街。(“克”字平于天字,“有”字平于“云”字依此类推)。

我家同支的有二十一家,我们家居于村后最西北角,这种血缘关系比较近的亲族,叫“本家当户”,这本家当户因血缘亲近,在村中是自然的相助相护的团体,婚丧红白事全靠“本家”的人帮忙,对外村外族有争斗,也是本家相助相护。

支谱由本支辈份高的家供奉,本支支谱供于我家西屋东客房。一支中的各家,过年时要互相拜年送香,这是固定的礼仪。我们这个家族由于辈份高,居于村西北角,又供奉支谱,因之被族人称为“西大庙”。

家有家谱,这谱上供奉着本家自高曾祖以来死去的先人。我家家谱两旁的对联是:“祖德宗功千秋永继”“子孝孙贤百世其昌”。这幅对联正道出中国家族宗法制度的基本精神----祖先崇拜孝悌传家的传统伦理观念。

在旧时的黄县,每逢过年过十五,要对宗谱、家谱烧香三天,这是过年的主要礼仪。其它的敬神的礼仪都是次要的。过了正月十六以后,撤了家谱、神主、神像,过年的神秘的欢乐气氛便完结了,孩子们对此最感怅惘。

由丁士禹至今祖孙七代,经约二百年间之生衍,其子孙后代男女合计已远过百口,这些血缘相关的亲族,如在旧时的农业社会,将仍有不少人,聚居于黄县老家,或为本家族人,或为姑舅亲戚,往来闻问。社会政治经济的发展,使这些水源木本的亲族,已散居于全国各地城乡,(可知地区有绥化、克山、齐齐哈尔、哈尔滨、大连、烟台、北京、天津、上海、西安、武汉、长沙等地,女系亲族在故乡西部村庄中亦多有丁姓血统可寻)。这些亲族现在可通过现代交通通讯,仍保持着亲情的联系。

通过这次丁淑萍的亲族名录编表,记录下这个家族血统的本支关系状况,使七代之上二百年前源出一人的血缘关系,瞭然于目,看起来仍是一件令人感动的事!

2011年3月18 日

家族小史

──在时世变迁中的家和人

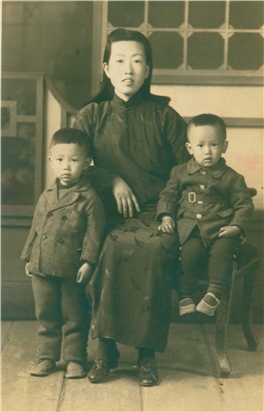

一.穷苦的祖辈──我的曾祖父丁士禹,约生活在清朝光绪年间。生了丁清、丁傑、丁俊三个儿子。丁清无子,丁傑和丁俊分别传衍为这个家族的“西屋”和“东屋”两家。士禹和他的儿子们当时皆业农而穷困。西屋丁傑二奶奶曾带领儿子要过饭;东屋静云、暖云兄弟少年时都曾打短工挣钱补助家用。

二.闯海参崴的家人──清朝末年以来,村里人闯东北、闯青岛的多起来。这个家中却有不少人去闯闯海参崴(俄国海港与吉林相临近)。最先去的是丁俊(我的祖父),他在乘船回国途中,遇风溺海而死。随后去的人有丁天丰、丁天裕、丁天顺、丁天选。天顺、天选皆无所成就而早期返乡,天丰由闯海参崴辗转去了俄国内地。俄国十月革命后发生大饥荒,始从莫斯科附近逃归,历时七年。归国后又曾去哈尔滨江岸码头当过俄语翻译(通事)。他将在俄国和哈尔滨所挣的积蓄,在家乡盖了两进瓦房,为他的三个儿子的娶妻成家准备了物质条件。天裕则于去俄国后失去音讯未归。

天丰于新屋建成后不久,患中风去世。天顺在闯海参崴学了木匠。天顺与天选对国外出门这段经历,印象深刻,一有机会便长时间地絮谈不休。

三.发了财的家人──上一代为了谋生救贫,曾有五个人闯海参崴。其后自丁天德以下,家中子弟都是闯东北,先到哈尔滨依靠叔父丁天德,然后散向外埠。这其中男的有静云、暖云、织云、衢云,女的有岫云、春云、彩云。亲戚则有徐立典兄弟,刘喜忠兄弟,闫培松父子;村中邻里受拉拔荫庇的人也非少数。

这闯东北发了财的丁家人有丁天德和丁暖云。天德以自己的才能和努力(天德叔自修识字,能读三国聊斋),在哈尔滨江岸码头承包搬运工,以此有所积蓄,用此积蓄在哈尔滨南岗盖了40间平房,两幢楼房。上世纪二十年代在家盖了四进住宅雕楣复瓦,规模高峻宏大,(“西大庙”之称与此屋之高宏有关)。

西屋富起来,也表现在天德为其父丁傑之出大殡上,二爷爷的殡仪十分费资隆重,亲友吊祭送了三块颂德匾额,嵌卦于家中客屋北壁上。匾额镌字是“年高德劭”“勤慎摸诚”,“尚有典型”。这“尚有典型”的意思是死者是当世的难得的有德之人。这个颂德之词包藏了一个故事;我们家邻居有个遇姓孤儿,是二爷爷收养了他(认为干儿),并为他安排出门、就业,帮他盖了房子,娶上妻子。这个德性故事,也写成旗文,并镌刻在墓碑上。

西屋上世纪二三十年代,购有良田30余亩,养有两头骡子,一辆大车,雇有长工,住宅西侧有筑墙围就的大场园,是种果蔬与收打庄家之处(长工与大车存放皆在其中),这种住宅建筑规模,是当时村中仅有的。

旧时代官商富人往往会抽大烟,天德叔也染上此习,这影响了他的健康,1952年73岁卒于哈尔滨,其所遗哈尔滨之房产,革命后,岫云、骥云(千里)等人都捐献给了国家,其在家乡的置产,因为分家已拆为三份,天顺、天选家土改中划为中农,千里家划为富农。

云字辈中经商发财的有丁暖云,暖云先是在哈尔滨振昌火磨任职员(外柜),因厂家拒赎被绑票的职工事件,辞去在火磨之职位。后从哈尔滨曲子言(岫云之舅)处领东,到齐齐哈尔开了一家三井洋行代理店(卖力士鞋),生意很兴旺,在当时齐市商界颇有声望。也因此于上世纪30年代末,把黄县家搬到齐齐哈尔。后来母亲想家,与大哥静云又回到官道丁村故居,耕种十几亩地,家中养着一头驴,农忙雇用短工。静云在抗日村政权任村政委员,算是“开明绅士”。1947年土改复查中,村农会认为这个家,外面有买卖,家中会多有“浮财”,虽土地不多,仍划为“地主”,也因为这个地主头衔,大哥在复查运动中逃亡离家,后在齐齐哈尔为人佣工做饭,57岁死于胃穿孔。

二哥暖云日本时期,在齐齐哈尔给山东的母亲寄钱,被人告密,以违犯当时的“兑汇法”为由,抓进了日本宪兵队,保释后不久,又惧怕被迫当特务,弃家逃亡天津,用手中的积蓄办过烟厂、跑过行商、营造厂,都未能赚钱,后来在工商业公私合营中献出资产,以资方身份入房产局任职员,享受高工资(初为120元后降为89元)。1988年84岁卒于天津。

四、参加革命的家人──抗日战争爆发后,处于乡村地区“云”字辈,参加革命工作的有六人:岫云任小学教师,春云任村妇救会会长,骥云(改名丁千里)参加了抗日的龙口外围武工队。1944年缦云自北京辍学回家,因在北京上高中时已接触社会主义革命思想,回家后经骥云介绍,到胶东根据地参加了“建国学校”(为抗战胜利后培训城市工作干部)。

岫云、春云抗战胜利后,为婚姻问题去了哈尔滨。抗战中本村属于南部根据地之边缘区,敌我争夺斗争十分激烈,岫云因骥云当八路的牵累,受了很多惊吓,吃了很多苦。到哈尔滨后任小学教务主任,工作有成绩,但又因家庭成分,在文化大革命中又受了很多折磨,在抗战革命所形成的种种苦难中,总算熬了过来,现在与春云皆定居养老于哈尔滨。

骥云内战中随军队南下,在部队工作中做到团级干部保卫处长。文革中被诬以“假党员”罪名,受到长期的“审查”批斗。后来恢复工作,81年因癌症在西安去世,享年56岁。

缦云抗战胜利后,先是到烟台作青年工作,47年转业入军队。曾任副指导员、宣传干事、部队报纸编辑、济南军区政治部宣传部助理员(军衔大尉)等职。1958年被打成“极右分子”,开除公职回乡务农。1979年改正,在黄县粮所工作一段时间后办了“离休”,至今30余年,在家乡得到安居养老。

在东北克山的织云,在当地参加了工作,被任为克山县供销总社主任,商会会长,很有些名气。反右斗争中被打成“右派”分子。当时有三子三女皆未成人,生活在迫害中十分困苦,曾一度企图自杀。后来恢复了工作。75年因肝癌去世,未及见到***“四人帮”后的光明世道。

暖云解放后,在天津工商业公私合营中,以资方身份入市房产局任职员,73岁退休。改革开放后曾数次回乡休闲旅游,一生经历动乱坎坷,到晚年享到几年悠游安定之乐,自己颇以为慰是。88年卒于天津,享年84岁。

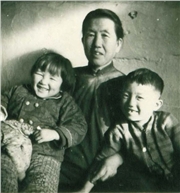

五.享受安居乐业的后辈──云字辈以下为兆字辈(同瑞字辈),男女系同算是23人。兆字辈以下的家人大体均生活于国家改革开放政策时期,在国家安定的环境中生活和工作。兆字辈以下有“振”字辈、“日”字辈出生长成。自丁士禹算起合为7代。兆字辈子弟现在或任公职,或自我经营,有的收入稳定,有的已颇有成就,都应算是得到安居乐业的生活。较之他们的父祖辈的前几代,应体会知道国家政治对时世对生活的影响──我们家祖孙七代的生活变迁,是时世对一个家族生活影响的纵剖图──从穷苦动乱到安居富裕。

现在云字辈男女尚有6人,依年龄排序:天津100岁的陈静,哈尔滨90岁的丁岫云,西安89岁的孟玉兰,龙口88岁的丁缦云,哈尔滨84岁的丁春云,龙口78岁的林森松。

丁士禹之曾孙丁缦云谨记

公元二○一一年三月十八日于龙口

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222