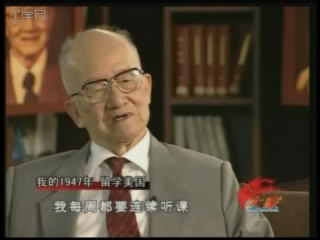

院士漫谈中国电信发展的历史

罗沛霖:无线电通信联络,我们军委决定建延安通信材料厂,这个厂负责整个无线电台,当时大部分的地方都是国民党管着。

郭桐兴:当时延安应该是被封锁的。

罗沛霖:你想买电台也不好买。所以决定建这样一个厂,当时我是这个厂的工程师,设计是我,制造也是我。

郭桐兴:当时这个厂在延安的什么地方?

罗沛霖:在西川河上的沙沟上。

郭桐兴:这个厂当时大概有多少工人?

罗沛霖:最多的时候是30上下。

郭桐兴:主要生产的产品是什么?

罗沛霖:主要是7.5瓦的,电子管我们没法做,还得买外国的,通过各种渠道买来。7.5瓦,我们配成完整的无线电机,这是发射,另外接收也用美国的电子管。美国的电子管叫30,这个就可以接收。那时候因为封锁的关系,各种条件困难,很多东西都需要自己组织。比如说中心那个东西,叫可变电容器,我到的时候,这个电容器的模具已经有了,当然这个模具不好,但我们也勉强做,做出片子来,还得修。围绕这个现成的片子,做成一个整个的电容器。这是发射台、接收台当中也是相当重要的核心工具。所以我们也想了很多办法。

郭桐兴:当时生产的产品主要是用在什么地方?

罗沛霖:都用在前方。我们有不同的根据地,不同的部队,都分散在全国,当时怎么联络呢?就是靠无线电台。

郭桐兴:就像《永不消失的电波》那种吗?

罗沛霖:对。

郭桐兴:当时你们生产的也是这样的?

罗沛霖:也是这样的,当时他们是在白区,用的是这样的东西,我们是在根据地、游击区,都是我们自己做。很多材料没有,机箱都是用木头做的。陕北那边有一种杜梨木,很结实,就经常用这个,有很多绝缘的东西,我们也没有那么多绝缘材料,就用这个杜梨木放在石蜡里面煮。煮以后就有了绝缘性能。

郭桐兴:这个条件也是相当艰苦的。

罗沛霖:相当艰苦的。发射方面我们有固定的波段,在一个固定的范围,而接收机的话,每个频段都得接收。几个频段,国统区,还有苏联,也给了我们个把电台,都是用插拔线圈,拔出来换一个。我们做那个插头也比较麻烦,也买不到那么多,我们就自己设计,设计一个波段开关,就用土办法来做,但是效果很好,很可靠,很便利。我们可以变换三个频段。我们也是想方设法,自己设计。

郭桐兴:这在当时应该算作是很先进的了。

罗沛霖:我们是延安的根据地。

郭桐兴:算是很先进的了?

罗沛霖:对,国民党的无线电电台,都没想到要用这个波段开关,我们都先用了。苏联也没想到用这个。其实我在外面的时候,没到延安之前,就看过这个,像外国的飞利浦,他们也是有这个波段开关,当然他们这个比我们那个复杂。但我们那个也一样可以用,很可靠。

郭桐兴:当时您从事的事业,也等于是咱们新中国电子事业的一个雏形?

罗沛霖:雏形、前驱。我们主要的技术人员是两三个,一个是我的老朋友、老同志,是同济大学的,他那时候搞业余无线电,他就是我技术上最主要的助手。后来是我们国内电子工业的领导人员之一,很可惜,前年去世的。

郭桐兴:是哪位?

罗沛霖:叫钱文极。

郭桐兴:这是当年跟您共同奋斗的战友?

罗沛霖:对。

郭桐兴:当时您做这个事情,也在整个根据地的建设做出了很大的贡献。

罗沛霖:八路军用我们的东西。后来新四军,我们也派了人去,带了我们的电台。

郭桐兴:抗日战争时期,新四军、八路军用的无线电台都是由您这儿生产、提供的。

罗沛霖:对。后来前方也能生产,在前方有些材料更容易买到、取得。我们需要材料的量又比较多,在延安那个地方,我们做的比较简单,但是简单、可用、可靠。前方各地区根据自己的条件也做了一些,他们比我们要开始的晚一些。

郭桐兴:您做的无线电台为当时的抗日战争作出了一个很重要的贡献。

罗沛霖:对,很重要,尽可能部分满足了需要。

郭桐兴:您能再给我们介绍一下,中国什么时候开始有雷达的。

罗沛霖:抗日战争胜利的时候,当时国民党也派一些人到国外去学习,有些人还做出了很大的贡献。回来以后,解放以后跟我们一起战斗了。美军撤走之后丢下一点东西。

郭桐兴:这是哪年?

罗沛霖:1945到1948年期间。

郭桐兴:就是解放战争期间?

罗沛霖:对,丢下了一些东西,我们接收一点用一点。开始是美国人丢下的,有的是完整的,当然这是个别的,大部分是零星材料,我们也懂得这个原理,就设厂把它做出来,做成雷达。这个雷达是在前方使用的。

郭桐兴:它的用途是什么?

罗沛霖:最主要的就是防空,你有飞机来,我用雷达,就可以看到你什么地方,多高,多远,什么角度。

郭桐兴:主要是用来监测飞机的吗?

罗沛霖:对,监测到了,就打它。高射炮也需要配上雷达,配上雷达专门为高射炮打飞机,这又是一类。它的构造不一样,原理基本是一样的。我们做过两个都是可以看一千多公里以外的东西。一个在北方,还有一个是在昆明

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222