柏园诗稿和父亲

柏园诗稿和父亲在人类的长河中,他仅仅渡过了五十七个春秋。这短短半个世纪的大部分岁月里,在这片我们赖以生存的贫穷的土地上,又一直弥漫着战争的硝烟,燃烧着革命的烈火。他以带病之躯挣钱养家糊口,同时,又以如橼诗笔发奋疾书,给我们留下了一部[柏园诗稿]。其中有诗二百三十三首,楹联近百幅。

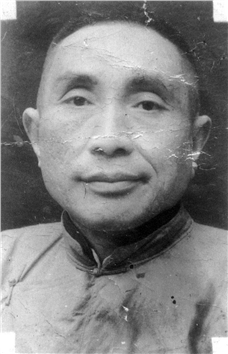

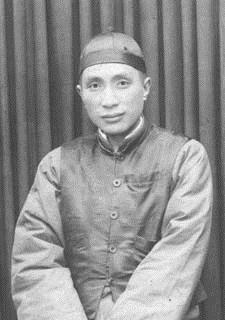

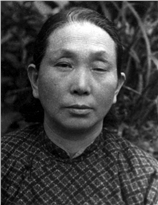

此人就是我的父亲龙伯言,四川省大竹县安吉乡人。

一

父亲生于1895年(清光緒二十年)冬月初一。少年时随父母从事农耕。到老年时,父亲写的诗中还念念不忘孩提时的农村生活:

牛屋鸡棲半掩扉,日酣川净稻梁肥。 朝锄乱草披星出,暮叱归牛趁月明。

祖父七十大寿时,父亲曾拟一对联,描述当时的家庭情况:

荒山数幅薄田几亩力耕七十年育孙育子 茅屋三橼图书四 壁尚友百千载希圣希贤

由于父亲自幼家境贫寒,身体健康不佳,十岁时才上村办简易小学,后入大竹凤鸣中学堂。毕业后,在一位老师的举荐和资助下,就读于上海南洋公学(即现在的上海交通大学的前身)。父亲在校主攻英语,学习勤奋。对他的学生生活他概括为下面两句话:

宝典仙书消永晝,玉羹香饭忘清贫。 万卷诗书送日月, 苦攻窗下囊萤照。

由于勤奋,他在学生中成绩斐然,出类拔萃。毕业后被盐务专管系统录用,分回四川三台县作英文秘书。

在青年时代,读书成了父亲的特大嗜好。他的诗和楹联热情奔放,着笔于勤勉好学。[柏园诗稿]有大量诗和楹联表现他发奋读书,积极进取的精神:

喜有图书堆屋角,难逢花前倒金樽。开户山光来眼底,挑灯书味涌心中。

泡影昙花能几日,文章勋业各千秋。宝典仙书换俗骨,药炉丹灶驻红颜。

万卷藏书课子读,一窝临水与鸥亲。酸碱嗜好与人殊,坐拥书城慰索居。

读遍人间书万卷,始知至道忘蹄筌。

父亲读书入迷, 即使在病中也是如此。“1948年春他在病中写有诗十一首,其中第一首是:“维摩示病吾真病,因病得闲即使禅。从此永明书百卷,蒲团纸帐度余年。”他把养病也当成了读书的极好机会。

二

父亲于1934年调江苏灌云县盐务部门。1936年七月底至八月初,日本侵略军向内蒙古东北部进军;1936年12月3日,日本海军陆战队在青岛登陆,镇压罢工工人。眼见战事迫近眉睫,全家人为躲避战乱,不得已四处奔波。1937年6月,回到四川三台母亲的家乡。回家不到一月,1937年7月7日,日本帝国主义发动了震惊世界的“卢沟桥事变”。

日本帝国主义者发动侵华战争以后的战乱岁月里,父亲同千千万万同胞一样,流离失所,奔波无定。诗人用饱含血泪的诗控诉了侵略战争强加给中国人民的空前灾难。在日本军国主义的铁蹄下,他悲愤地控诉道:

危城此日肠堪断,弹雨声中舞血花。大好河山成破碎,回天非子更谁期。

他在“卅一年春步友人舟楼园均时客渝金刚坡山中”一诗中写出了他当时的感慨:

无端烽火漫欧亚,再整乾坤谁邺留。铁鸟纵横飞弹陨,那堪风月倚危楼。

岁月岂堪书薄老,河山忍睹残瓯留。兴亡谁识苍天意,四面樱花拂画楼。

在抗日战争中,当父亲知道“东北诸省高梁成林时称为青纱帐,抗日义勇军常出没其间”后,他在“观松花江上影片”一诗里高兴地赞叹道:“海风吹浪尘飞扬,大好神州沦犬羊。惊起鸳鸯纱帐里,白山黑水阵堂堂。”讴歌了抗日义勇军抗日救国的革命斗争。

抗日战争期间,父亲一度在重庆。他在“山洞春日八首”里写到当时他在防空洞里躲避日机轰炸的情景,流露出对日寇战争罪行的愤怒和对抗日战争胜利的期待:

巴渝春色画图夸,四海流亡此集家。安得军心花并茂,远摧倭寇静胡沙。

书剑当年遍海涯,村村细柳家家花。遥知此日沦羊犬,白骨相撑如乱麻。

龙华十里曳红霞,宝马萫车踏落花。锦绣江南轻坠甑,不尽老泪风前斜。

弹雨声中舞血花,敌机云里雁行斜。天公似欲娱愁眼,依旧河山锦绣遮。

山城春色浩无涯,铁鸟横空弹雨斜。草木不知人世事,荒原开遍白红花。

春光又入野人家,烽火连年未有涯。岛国樱花应似旧,受降何日舞仙槎。

陪都春色鬬千葩,兴汉奇功遐迩夸。何日干戈化玉帛,扶桑岛上看樱花?

千古金汤陇蜀巴, 雄图堪与花争夸。他年德教被寰海,万里车书共一家。

抗日战争期间,他的 诗篇并没有停留在对个人安危的哀怨上,而是把个人的不幸和国家的危亡紧紧地联系在一起。抗日战争胜利了,他同全国哦人民一样欢欣鼓舞。他用下面一首楹联表达了他的喜悦之情:

八年劫泪凭谁纪 千古金瓯庆再圆

三

父亲曾于1938年在乐至县盐场署任税官,从事盐税征收。由于盐商大秤进,小秤出,勾结官府,狼狈为奸,坑害盐农,父亲曾主持公道,抓了盐商的秤,撤销了当班称守的职,从而得罪了盐商。一月之后,父亲被罢了官,回到舅父居住的江油中坝。

在李白的故乡江油,他同李白一样怀才见弃,曾被推向社会的底层,常以“謫仙”自居。在江油中坝父亲除了游山玩水,便是读书赋诗,终日过着“謫仙”式的生活。他在“謫仙两首”中写道:

万言不值一文钱,飘忽人生去若烟。却怪謫仙终未悟,江湖浪迹不知旋。

谈兵说剑气如山,醉舞狂歌惊客筵。贤哲从来多薄命,夜郎远謫古今怜。

尽管他天涯沦落,身世飘零,感喟深沉,但是他面对黑暗的现实,没有沉沦,而是追求自由,向往光明,用诗来排遣他心中深沉的郁闷。他有不少诗和楹联表达了他不图名利,自甘淡薄而又自得其乐的胸怀:

謫仙故宅山如画,踏遍千峰不拟还。謫仙厌旧喜新阡,结客江湖不计年。

岂可随人为俯仰,不妨与病结姻缘。 万事悠悠随逝水 ,一身落落作诗僧。

父亲47年秋到成都,在川大先修班和夜校教英语。当时由于战乱,生活环境恶劣。父亲重病久治不癒,家庭生活困难重重。正如他诗中所述:“客身愁病里,世路干戈中。地僻终年静,家贫四壁空。”同时,父亲在他的诗中也流露出他“先天下之犹而忧,后天下之乐而乐”的情怀:

米珠薪桂人居奇,富者愈富贫益贫。儒士何辜运独蹇,橱灶无烟釜生鳞?

脚底履穿衣百结,儿女号寒妇眉顰。世风从此日陵替,儒术不复为人珍。

何时兵革寝不用,亿兆同沾雨露恩,吾儕饿死冻毙目亦瞑。

四

抗日战争胜利后,国民党反动派不顾民族大义,又疯狂挑起国内战争,对此,他在“刼灰”一诗中痛斥道:

八年刼火未成灰,铁马金戈动地来。庆父不除灾未已, 何时亿兆登春台。

面对“国统区”社会动荡,自己又贫病交加,他忧患余生,悲痛地叹息道:

十年戎马暗山川,东西南北无安眠。十载干戈添白发,深愧壮志已成灰。

早知识字千忧始,悔不烟波弄钓船。

同时,对国民党蒋介石的反动统治,对国民党反动派的政治腐败,父亲在诗中进行了深刻的揭露和声讨。他在“感时十一首”中写除了他的愤满:

禹稷苍生饥溺撼,仲淹天下乐忧情。君看今日庙廊客,几辈无惭头上缨?

樑摧栋折厦将傾,匡复端凭材出群。济济过江名士鲫,谁堪万岁策奇勋。

好官自造唾由人,锦绣河山掷芥尘。巢破征鸿飞杳杳,一窝仙鸟稳棲身。

香融艳溢簧笙清,百尺朱楼拥玉人。失尽名城应不悔,早营金屋瀛壶邻。

自古饥寒种乱因,武汤革命顺天人。庙谋不作抽薪计,徒见河山漫战尘。

在自己寄意深远的政治诗中,父亲断定国民党蒋介石的反动统治即将没亡,盼望着革命的胜利,新中国的诞生:

十年兵气满,百万化为虫。塞北长城坏,金陵王气终。

巫山猿叫里,栈道蚕丛中。天险安足恃,难图再造功。

霜雪千秋寻鬓发,干戈十载走风尘。时危安得异才出,扫尽阴霾重见春。

四海干戈岁岁新,何时大地庆回春。古来拨乱非无策,难得皋夔一辈人。

玉砌雕欄压水滨,吴歌楚舞四时春。 家亡国破休回首,更有蓬瀛乐煞人。

五

成都于1949年12月获得解放。成都的解放令父亲高兴万分。解放初期,他的诗和楹联赞颂了获得新生的无限喜悦和对中国共产党的无限热爱。尽管当时父亲重病缠身,他仍用诗和楹联来表达自己兴奋的思想感情:

岁月蹉跎伤往昔 河山灿烂喜今朝

沉舟江畔阅千船 病树前头万木妍

曾经沧海清宵犹结蜃楼梦 初返蓬庐此日欣逢大地春

解放不久,1950年6月25日,朝鲜战争爆发。10月8日,应朝鲜民主主义人民共和国的请求,中央作出了“抗美援朝,保家卫国”的战略决策。10月19日,中国人民志愿军跨过鸭绿江,开始了艰难困苦的战斗历程。对此,父亲有两幅对联充分表明了他的政治态度:

抗美帝援朝鲜平壤重光寒敌胆而伸正气

齐贞观驾汉武神州一统顺天命复应人心

抗美援朝平壤重光寒敌胆

凌唐驾汉神州一统应人心

此两联写于一九五一年一月三日。其中,他认为党所领导的中国革命解放事业和建立新中国是“顺天命复应人心”的事,对新中国的评价比“贞观”和“汉武”还要高。同时,认为党中央“抗美援朝”的重大决策是“伸正气”“应人心”的正义事业,因而表示十分拥护。

六

[柏园诗稿]中还有许多诗和楹联描写了祖国雄伟的山川秀色,坦诚地表露他热爱祖国,热爱家乡的情怀。

在“廿五年留别淮北诸友”一诗中他描述了淮北的风光:

忆我初来时,百花正繁红。窗迎东海日,庭前舞雪风。

连云展远眺,绿水摇远空。潮来白练捲,天旷月玲珑。

盟鸥试海浴,三山气郁葱。濯水弄倒影,矯首仰冥鸿。

在父亲的山水诗中,有一些描写李白故里江油自然界优美宁静的佳篇。“ 卅年春游江油匡山太白读书台臺”便是其中之一。下面择录其中一些诗句:

碧柳垂丝拂马首, 苍松饱雨作龙鳞。翠岩石上泉流玉,红杏枝头鸟语春。

一径幽花迎客笑,千古老檜舞风清。登楼欲揽青天月,隔岭欣闻紫凤笙。

绿杨仍拂野塘水,明月空悬碧蔚天。绕屋红花斗绮句,啼枝黄鸟想歌筵。

百年剑气烟云逝,万古文章日月悬。 洞霭晴岚翔白鹭,泉流危石鸣媧絃。

在山水诗中,父亲也往往以自然界的宁静来衬托自己心境的恬淡清净,流露出他热爱生活,热爱和平的思想感情。在“游三台北郊琴泉寺”一诗中他写道:

琴泉古寺气清新,旧地重游情倍亲。水冽如斟千盏雪,地幽不受九衢尘。

廿年江海空皮骨, 何日汀洲逐钓纶。闻说辽东烽火遍,慈光乞照万家春。

七

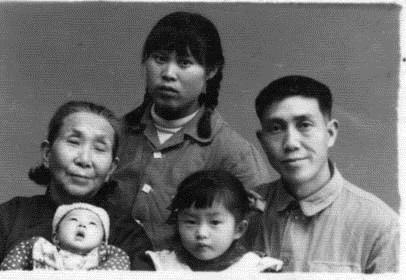

父亲的[柏园诗稿]自五二年他病故之后尘封了近五十年。诗集手稿于2000年初被偶然发现之后,现在读来,仍十分亲切。

往事如烟,我们不可能从他的诗中窥视到他老人家起伏跌宕的全部人生轨迹,但是,他老人家用自己的诗和楹联把自己美好的内心世界,把教育子女的良苦用心完整地奉献给了后人,从而赢得子孙对他的敬仰。

为了使这一时代生活纪录不致散失,湮没,弟弟先定,五姐景贤为[柏园诗稿]的复制,打印,修改,作了大量的工作。达县师范专科学校中文系杨博词教授带病审定了全稿。龙一和田间为使诗稿成书,作了很大的贡献。令人遗憾的是,五姐尚未看到审定稿就黯然病逝。

由于我们这些整理诗稿的人都并非内行,不当之处,在所难免,切望父亲的子孙们继续这一工作。

龙先竹 2000,10 于四川大竹

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222