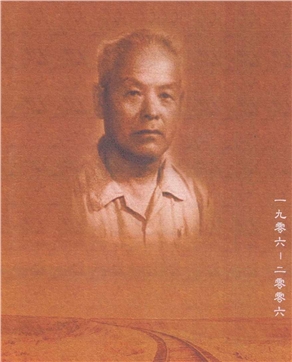

我们的父亲孔样发

我们的父亲孔样发,是一个经历了上个世纪中国的苦难与新生的普通劳动者。他生于1906年,仙逝于1980年。当时,其所在单位政治部最终核准的悼词上这样概括地记录了他的履历:原籍河北省河间县.家庭出身中农.本人成分工人。1948年12月,在平保筑路处工作时参加革命工作,1 949年11月,加入中国共产党。从1951年7月开始,直到1 966年12月退休,他先后任西北铁路干线工程局宝天路第三工程队领工员,宝天路联合作业工程队队长,宝天路拓石工程段副段长、宝兰工程处助理处长、西宁铁路局第二、第三、第四工程处副处长、福州局工程指挥部、华北局、铁四局咸阳办事处副主任等职。但是这样匆匆几笔带过的履历大约很难就是他的生平,也绝对无法再现他那风餐露宿、辗转迁徙的铁路生涯。

根据父亲母亲的零星口述,我们知道,父亲的家境并不殷实,爷爷那一代就闯过关东,到漠河当过淘金工人。父亲年轻的时候做过生意,到天津采购货物,用船贩运到河间。大约1932年7月,在伪满统治下的东北拉滨线钉道队参加铁路,干力气活。1941年10月回到保定,在保定工务段元氏车站当巡道工、工长、领工员。虽说做站长的日本人还算看得起他.他却说我始终知道自己是亡国奴。这样一直到铁路线上有了八路军的军代表。父亲说过,军队干部知道了他的出身与人品之后,热情邀他入党,但他一直是到1949年开国大典后才入党的。因为父亲对于共产党再造山川的努力将如何改变劳动者的命运,并没有足够的思想准备。随后解放战争席卷残云般的形势以及为着巩固疆土而必不可少的铁路事业的大发展,坚定了他为新中国铁路事业建功立业的决心,他毅然抛舍家庭,义无反顾地西进,西进,走向人迹罕至的边睡,而这一走,便铸定了他后半生的宿命。

父亲跟铁路打了一辈子交道。他参加了解放战争后期平津、平汉铁路的恢复与救援。新中国建立后,他又参加了宝天、宝成、天兰、兰新、青藏、侯西、滇黔、川黔、鹰厦等新线铁路的建设。宝天路115公里处,经常发生山体滑坡.是当时很难治理的一个险要路段。父亲经常出现在抢险第一线.和工人、技术人员一起艰苦打拼。他头戴柳条帽.脚穿高筒雨靴的形象.成为子女童年记忆中的定格。后来为了上青藏铁路,他带队前出格尔木,在风刀霜剑、严重缺氧的恶劣环境中孜孜工作。他那一身臃肿厚重的皮毛装束和被强烈紫外线涂成的古铜色容颜,使我们懂得了创业的艰辛。父亲挚爱于自己的铁路事业,欣喜于铁路事业的发展壮大,从第一条电气化铁路的兴建、第一辆内燃机车的出现到第一次使用铺轨架桥机作业,父亲都津津乐道。他对于新线建设的每一条钢轨、每一根枕木.都怀着一种纸犊深情。据他的部属回忆,当年父亲可以如数家珍般地说出从宝鸡林家村到葡萄园之间所有桥涵隧道的数量、方位和工程数据。他几乎是用自己的脚步丈量着他留在大地上的工程杰作,他把自己的汗水洒遍了大半个中国。

父亲的人品无可挑剔。他为人正派,极重操守,心胸坦荡,待人宽厚。但他坚决不允许部属沾染旧社会的恶习,也耻于蝇营狗苟于官场。在他工作过的许多地方留下了颇佳的口碑,他有众多基层的贴心朋友。退休之前,虽已身居二线,他依然竭尽忠诚地为咸阳办事处管辖范围的广大职工、家属做了许多服务保障工作,支持推进了一些使社区自我发展的公益性产业。

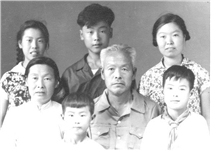

父亲是一个很有贵任感的男人。解放之初,他以一人之微薄薪水,养活包括三叔一家在内的十数口人而无怨无悔。父亲对我们的祖母十分孝顺,祖母过世后灵枢膺于宝兰工程处堆放材料的西院,人们经常可以看到他挎篮前往祭奠的身影。父亲对于我们的母亲更是相濡以沫,恩爱有加,每次他从工程现场回来,都要为母亲买一点东西,以答谢她在养育儿女方面付出的辛劳。父亲对于我们五个子女绝对尽心竭力,甘于付出,不图回报,最怕给儿女添麻烦。他渴望我们出息成才,千里迢迢,家书不断。特别当我们遇到某种坎坷时,每能以过来之人的睿智与远见给予开导与劝勉。晚年,他含怡弄孙,乐此不疲,把对我们这一代的关爱又转移到了孙辈们身上。

用敬业、无私、敦厚、仁爱这样的字眼来概括父亲的一生,仍觉浅薄。父亲的一生是大爱无边的慷慨流布,是劳动者质朴本色的淋漓畅写!

我们的父亲孔样发

我们的父亲孔样发,是一个经历了上个世纪中国的苦难与新生的普通劳动者。他生于1906年,仙逝于1980年。当时,其所在单位政治部最终核准的悼词上这样概括地记录了他的履历:原籍河北省河间县.家庭出身中农.本人成分工人。1948年12月,在平保筑路处工作时参加革命工作,1 949年11月,加入中国共产党。从1951年7月开始,直到1 966年12月退休,他先后任西北铁路干线工程局宝天路第三工程队领工员,宝天路联合作业工程队队长,宝天路拓石工程段副段长、宝兰工程处助理处长、西宁铁路局第二、第三、第四工程处副处长、福州局工程指挥部、华北局、铁四局咸阳办事处副主任等职。但是这样匆匆几笔带过的履历大约很难就是他的生平,也绝对无法再现他那风餐露宿、辗转迁徙的铁路生涯。

根据父亲母亲的零星口述,我们知道,父亲的家境并不殷实,爷爷那一代就闯过关东,到漠河当过淘金工人。父亲年轻的时候做过生意,到天津采购货物,用船贩运到河间。大约1932年7月,在伪满统治下的东北拉滨线钉道队参加铁路,干力气活。1941年10月回到保定,在保定工务段元氏车站当巡道工、工长、领工员。虽说做站长的日本人还算看得起他.他却说我始终知道自己是亡国奴。这样一直到铁路线上有了八路军的军代表。父亲说过,军队干部知道了他的出身与人品之后,热情邀他入党,但他一直是到1949年开国大典后才入党的。因为父亲对于共产党再造山川的努力将如何改变劳动者的命运,并没有足够的思想准备。随后解放战争席卷残云般的形势以及为着巩固疆土而必不可少的铁路事业的大发展,坚定了他为新中国铁路事业建功立业的决心,他毅然抛舍家庭,义无反顾地西进,西进,走向人迹罕至的边睡,而这一走,便铸定了他后半生的宿命。

父亲跟铁路打了一辈子交道。他参加了解放战争后期平津、平汉铁路的恢复与救援。新中国建立后,他又参加了宝天、宝成、天兰、兰新、青藏、侯西、滇黔、川黔、鹰厦等新线铁路的建设。宝天路115公里处,经常发生山体滑坡.是当时很难治理的一个险要路段。父亲经常出现在抢险第一线.和工人、技术人员一起艰苦打拼。他头戴柳条帽.脚穿高筒雨靴的形象.成为子女童年记忆中的定格。后来为了上青藏铁路,他带队前出格尔木,在风刀霜剑、严重缺氧的恶劣环境中孜孜工作。他那一身臃肿厚重的皮毛装束和被强烈紫外线涂成的古铜色容颜,使我们懂得了创业的艰辛。父亲挚爱于自己的铁路事业,欣喜于铁路事业的发展壮大,从第一条电气化铁路的兴建、第一辆内燃机车的出现到第一次使用铺轨架桥机作业,父亲都津津乐道。他对于新线建设的每一条钢轨、每一根枕木.都怀着一种纸犊深情。据他的部属回忆,当年父亲可以如数家珍般地说出从宝鸡林家村到葡萄园之间所有桥涵隧道的数量、方位和工程数据。他几乎是用自己的脚步丈量着他留在大地上的工程杰作,他把自己的汗水洒遍了大半个中国。

父亲的人品无可挑剔。他为人正派,极重操守,心胸坦荡,待人宽厚。但他坚决不允许部属沾染旧社会的恶习,也耻于蝇营狗苟于官场。在他工作过的许多地方留下了颇佳的口碑,他有众多基层的贴心朋友。退休之前,虽已身居二线,他依然竭尽忠诚地为咸阳办事处管辖范围的广大职工、家属做了许多服务保障工作,支持推进了一些使社区自我发展的公益性产业。

父亲是一个很有贵任感的男人。解放之初,他以一人之微薄薪水,养活包括三叔一家在内的十数口人而无怨无悔。父亲对我们的祖母十分孝顺,祖母过世后灵枢膺于宝兰工程处堆放材料的西院,人们经常可以看到他挎篮前往祭奠的身影。父亲对于我们的母亲更是相濡以沫,恩爱有加,每次他从工程现场回来,都要为母亲买一点东西,以答谢她在养育儿女方面付出的辛劳。父亲对于我们五个子女绝对尽心竭力,甘于付出,不图回报,最怕给儿女添麻烦。他渴望我们出息成才,千里迢迢,家书不断。特别当我们遇到某种坎坷时,每能以过来之人的睿智与远见给予开导与劝勉。晚年,他含怡弄孙,乐此不疲,把对我们这一代的关爱又转移到了孙辈们身上。

用敬业、无私、敦厚、仁爱这样的字眼来概括父亲的一生,仍觉浅薄。父亲的一生是大爱无边的慷慨流布,是劳动者质朴本色的淋漓畅写!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222