发布时间:2015-02-22 15:42:09

发布人:

wujiahouren

北洋将领吴新田

2015-01-21 张翔 天津记忆

按:本文曾以节选的方式刊登于2013年10月6日《今晚报》副刊,现藉天津记忆平台首次全文发表。

在天津,有众多的北洋人物寓居,近年来,对北洋人物也有了正确的认识,渐渐还原了历史真相。原北洋陆军大学第一期毕业的吴新田,长期居于天津,但由于种种历史原因,很多故事已经淹没。近期,笔者有幸阅读了吴新田之子吴国英先生的文章;并联系到了吴新田侄子吴铨英先生。了解到吴新田众多轶事,也纠正了资料中的错误记载。现记述如下:

(一)军旅生涯

吴新田,字芑荪,1886年3月2日(农历正月二十七)生于安徽合肥,1902年就读于保定北洋参谋学堂,同学有张联棻、师景云、熊炳琦、杨文凯、靳云鹏、陈调元、段之荣等;同期的吴佩孚就读于测绘学堂。毕业后任哨官(排长),年方十七岁。1906年考入位于保定西关的陆军行营军官学堂第一期,后该校迁到北京更名陆军大学。吴被追认为陆大第一期毕业生;同学有陈文运、张敬尧、张联棻、靳云鹗、吴光新、陈调元、魏宗瀚、熊炳琦、师景云、王维城、马毓宝等。毕业后历任督队官、营管带、团长等职。1914年9月4日被授予陆军少将军衔,10月30日任陆军第七师第十四旅旅长,时年二十八岁。1916年3月9日,在与滇军朱德的纳溪之战期间,与熊祥生、吴佩孚同時被授予陆军中将军衔。1918年11月任湖南岳阳镇守使,并兼任湖南陆军暂编第二师师长。1920年5月,吴佩孚在湘南违背段祺瑞旨意,不再向南进军,坚欲北返。段指令吴新田接替其防地,并嘱在吴佩孚动身前先告知,准备沿途拦截。但当吴佩孚走后,吴新田才通电报告。吴佩孚的防地都让与湘军。因此,1920年6月,北洋军退出湖南,吴受命代理第七师师长,在湖北收拢、整顿部队。

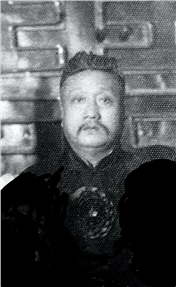

下图:20年代的吴新田(吴国英先生提供)

直皖战争后,直系主政,对皖系参战的师长曲同丰、陈文运、魏宗翰、刘洵等均免职查处,也撤了陕西督军陈树藩的职,陈不服。1921年7月初,吴新田部(第七师本属皖系)与直系的阎相文部(第二十师)、冯玉祥部(第十六混成旅)被派到陕西驱除陈树藩(免职的陕西督军)。7日,陈部撤出西安,退到汉中;阎相文升任陕督,8月5日冯玉祥升任十一师师长。13日,冯未与吴商量,乘西关宴会之际,在花墙外埋伏兵当场将郭坚杀死,又将士绅等困在院内。逼得阎走投无路,于24日自杀身亡。25日,北京任命冯为陕督。10月7日吴正式任陆军第七师师长。11月,吴又被任命为陕南边防军总司令,率部驱走了陈树藩,攻克汉中,遂任陕西军务帮办,并短时兼任陕南镇守使。后在老河口和洛阳设办事处,与陕督刘镇华、陇南孔繁锦、川北刘存厚、鄂北张仲三等往来呼应,形成陕、甘、川、鄂交界区域的军事联盟。从此吴部长期驻扎陕南,达七年之久。

1922年8月28日被北京政府授予将军府藩威将军的称号。1923年3月14日被晋加上将军衔,任陕边援川讨逆军总指挥。1925年5月1日,被段祺瑞政府任命为督办陕西军务善后事宜(不称督军,改称督办)。1926年春,被任命为陕南护军使。1927年初,北伐几近成功,吴接受其结拜盟兄冯玉祥的改编,任国民联军第十六路总司令。1928年春改称国民革命军第二集团军第十六军军长,辖三个师另两个旅。1929年初下野。后任国民政府军事参议院参议。1936年5月30日,被南京国民政府又授予陆军中将军衔。

(二)下野始末

1928年北伐战争基本完成,蒋介石为削弱异己势力,于6月4日提出《设立裁兵善后委员会》,办理裁兵事宜。同年7月6日蒋介石、冯玉祥、阎锡山、李宗仁在北京西山碧云寺举行祭灵大典,告慰孙中山在天之灵。当晚召开谈话会,蒋介石提出《军事善后案》,全国裁撤二百五十个师,留五十个师,八十万人。7月11日在汤山四巨头开会,蒋又抛出《军事整理案》,削藩与反削藩的斗争愈演愈烈。

1928年10月冯玉祥调吴新田部移驻河南信阳,而令冯嫡系张维玺部进驻陕南,自己掌控这片富饶的地盘。吴为自保,便与在汉口的李宗仁联系,并商定所部改编为一个军,吴任军长。10月中旬,吴部离开陕南,进入湖北。冯又与李严正交涉,后来吴部仅有一小部分被改编为两个旅,大部分被缴械遣散,吴也被免职,改任国民革命军第四集团军(李宗仁)部高等顾问的虚衔。从结果来看:李得到枪械,冯裁兵三个师。因此冯玉祥在其回忆录中,对吴多有贬低。吴新田并未赴任当顾问,而于1929年初回到天津,一直闲居,直至1945年春在天津病逝。

据吴家后人回忆,吴新田有四颗印章。两颗是铜制,尺寸均为12×8cm。一个是:“督办陕西军务兼省长”;另一个是:“陕南护军使”。另外两颗印是银制,尺寸为4.5×4.5cm。一个是:“藩威将军”;另一个是吴的名讳。

吴新田在世时,很少与家人提及军旅之事。吴新田之子吴国英先生的回忆中,只有两次旁听到。“有一天护兵马砚田在院内值班,老人在院内蹓玩,我也正在旁边。马突然说:‘那次我们要是再快一点上山,即可在庙内抓住朱德了,可惜只缴获了他一双长統马靴。’(这是指1916年护国战争中的事)先严没有答言。还有一次仍是同样情景,马说:‘杀郭坚那次,花墙一倒,乱枪一打,我背着督办就跑......’(这是指1921年在西安冯玉祥杀郭坚的事)先严也同样没有答腔。护兵马砚田是由汉中带回天津的。我的奶母黎氏是他的妻子,一直管我的生活,前后近二十年。他的孩子当然也是我的玩伴,我一直怀念他们。”

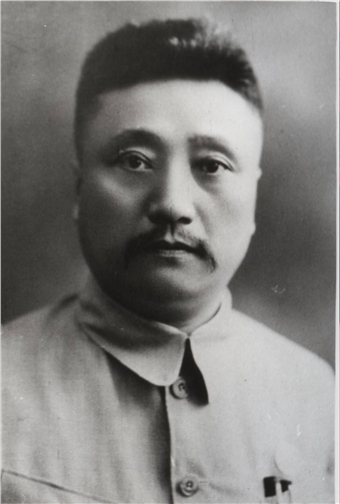

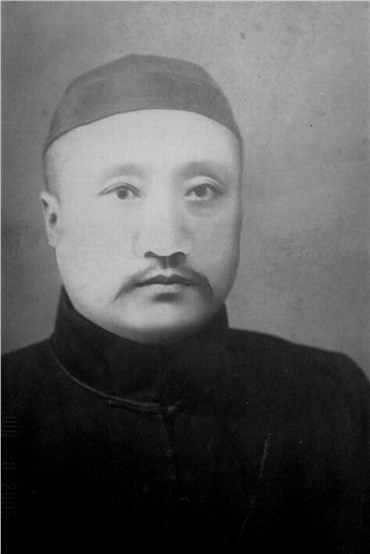

下图:吴新田标准像(吴铨英先生提供)

(三)吴家原定居济南

济南一些网友在研究老房子时,一直不明白吴新田为什么在济南有房产。其实,其父辈就在济南居住。

吴新田伯父吴鼎元(字之标,1863-1915),1887年毕业于天津武备学堂第一期。1888年与段祺瑞、商德全、孔庆堂、滕毓藻五人,作为优秀的毕业生赴德国留学炮兵。清末任第五镇第二十标标统;后曾代理第五镇统制。1911年,段祺瑞领衘四十余名掌兵权的北洋将领联名通电,主张共和,逼迫清室退位,吴鼎元名列其中。民国时期,任总统府军事处副官长,后改任总统府顾问。1912年被授予陆军中将军衔,二等文虎二等嘉禾奖章,照上将例议恤。1915年在北京病逝。吴新田之父吴鼎铭,是吴鼎元三弟,曾任第五镇正军需官。兄弟二人都驻防济南,因此家眷也随军定居济南。

下图:老照片杂志上发表的“段祺瑞在德国”,不知道哪位是吴鼎元。

当年吴家住在济南普利门外魏家庄,是个有五进院子带后花园的大宅院,后花园有个高平台,园后是袁同方的住宅。大门对过有酱园和大道生米行,斜对面是李万春的住宅,家人常去观看李排演京戏。路对面右手有一段距离就是民康里。吴家在济南有民康里、阜康里、安康里、咏仙里等处房产约数百间,在二马路也买些门面楼。

(四)与施剑翘的关系

早年施从滨与吴鼎铭均在济南军界供职,并结为儿女亲家。吴新田的小妹吴新秋是施从滨长子施中良的夫人,即施剑翘的大嫂。有资料说施中良在军中任职,这与事实不符,也许是与施从滨的侄子施中诚搞混了。

施从滨曾任济南镇守使、山东军务帮办兼第二军军长。1925年施从滨在与直系作战时被俘。孙传芳不顾劝阻,于1925年11月3日(九月十七日),残忍地将施从滨斩首示众。十年后,其女施剑翘在天津居士林枪杀孙传芳,为报父仇,轰动一时。

施从滨被害后,施、吴两家匆匆迁居天津以避战祸。后来吴新秋又和施中良携带子女回娘家,长期住在马场道吴公馆。据吴家后人回忆,当年施剑翘枪杀孙后,打电话“31004”到吴家告知此消息,接电话的是吴新田的五弟吴新猷(字勋谟)。1946年,施剑翘为纪念其叔父施从云(辛亥革命烈士,滦州起义领导人,被追认为陆军上将)在苏州创办从云小学。吴新秋及施正仪(女)、施正鲁(子)也去了苏州。

下图:1937年电话簿上的吴宅电话

(五)吴家迁居天津

施从滨遇害后,1926年初吴家全家从济南迁到天津租界,暂住于三井洋行楼上。后从英国人手上购得位于马场道的两座两层带地下室的花园楼房,占地八亩,临街院墙有七十多米长。相邻的两座大门是马场道360号(现74号)和366号(现76-82号所在地)。此处原为一英国老人带着女儿居住。原360号的楼房是女儿居所;设施先进,甚至还有女用冲洗设备。老人居住于366号院。两院之间,有一砖基木条篱笆墙,但开有一门相通。东邻是前国务总理张绍曾旧居;西边靑砖院墙外当年都是空地,曾是小型飞机场,后来才陆续修建安乐邨、马场别墅和丽华里。现在丽华里处还保留有一段青砖院墙和界碑。有文章说购房款高达一千多万;但吴家后人估计,当时应该花了三十多万现大洋。

前国务总理颜惠庆和前天津市长萧振赢都曾暂居于原360号院内。1946年至1948年,比利时领事馆也曾在原360号院内办公。

1926年,吴家在原366号前院,增建一座带有半地下室的四层主楼,顶层是大露台和凉亭(1930年凉亭被封闭改为佛堂)。前院有喷水池,后院有网球场和花窖。有两扇对开的大鉄门,门上方有铁艺装饰,中间是英语字母“W”,即表吴宅之意。在大铁门两侧各有一扇小铁门,以便人员进出。

下图:吴宅位置示意图(褚云绘制)

(六)未与刘宅争高低

1927年,当马场道原366号新楼封顶时,恰逢居住于对面的原海军总长刘冠雄过世(1927年6月24日)。于是,坊间有好事者牵强附会编出“刘宅吴宅争高低”的故事,讹传吴新田从风水角度认为刘冠雄统帅海军象征五行中的“水”,而吴自己是陆军将领,统帅陆军象征五行中的“土”,如果刘宅高就如水势居高临下,大有漫淹土势之虞,水土相克不吉利。甚至传说吴新田当面要求设计师,在新增建的主楼图纸上加盖一个亭子,高度一定要超过刘宅云云。越传越离奇,甚至被一些书籍报刊引用转载,讹传至今。

其实,吴刘两家是近邻,同属北洋系,关系较好。刘家孙女还给吴的侄子(二弟之子)提过亲,只是未成而已。而且,1927年吴新田远在陕南,军务繁忙,无暇顾及,建楼一事完全由其五弟吴新猷(字勋谟)操办。其次,从建筑学的观点来看,平顶露台上有突起的塔楼或凉亭才美观、气派。在天津意式风情街(原意租界)马可波罗广场附近,就有几座建筑物都是顶层露台带凉亭。另外,从最近发现的明信片上的照片来看,吴宅的凉亭并没有超过刘宅的舰楼。这些都可说明凉亭不是后加的,也没有“争高低”的故事。

下图: 原马场道,左侧为吴新田旧居,右侧为刘冠雄旧居(韩军先生提供)

(七)终老天津 未去台湾

1945年春节前两天,正逢吴新田四弟吴新治过生日,吴在客厅寒暄几句,想回房休息,走到门口,突然停下不动。佣人们连忙上前扶持,回到二楼卧室,当时还对四弟说:“我心里明白”。后来病情加重不能言语,但头脑还清醒,抓住四弟的手顺序抚摸大、二、四、五手指。其用意是:同胞兄弟五人,老三已过世,只剩下四人了,现在自己也不久于世,实在难舍难分,此情此景,催人泪下。1945年2月16日(正月初四),吴新田因脑溢血而病逝,终年五十九岁。不知为何,有些资料却说吴新田解放前夕去了台湾。

吴家后人回忆,吴身披大红斗篷,含珠垫贝,戴着其心爱的龙形深棕色汉玉手镯,安详地睡在四块玉的金丝楠棺木中。老同学熊炳琦还特意为吴抄写了一份佛经,还请原两广总督张鸣岐来为吴点主(在旧时,讲究人过世后,请文职高官点牌位上‘主’字的点,请高级武官祭门后出殡,这就是所谓的“文官点主,武官祭门”)。在出殡时,除有一般的乐队、和尚、雪柳、马车外,还打出了当年军旅生涯时期各种标明官衘和斗大“吴”字的彩旗;最醒目的是红色圆顶万民伞,伞侧面上缝缀着密密麻麻写上人名的黄色小布条。送葬队伍浩浩荡荡,在五大道地区绕了一圈,灵柩坵于万国墓地东南墙边处(即俗称海口路小蘑菇坟地);后迁葬于北仓。另外,值得一提的是:六十多年后,北仓墓地又被征用,棺木出土依然完整无损。据说是北仓墓地仅有的两具出土未腐棺木之一。

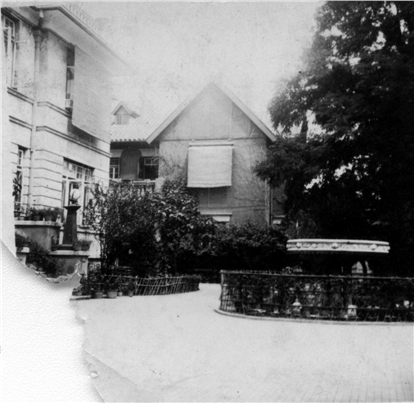

下图:吴家马场道老宅(吴铨英先生提供)

(八)日占时期 保持气节

吴新田1929年下野后一直寓居天津,不再参与军界、政界事务。仅与原北洋同窗、同僚有些来往,如:杨文恺、熊炳琦、魏宗瀚、靳云鹗、龚心湛、王普等。吴的侄子结婚时,请龚心湛做证婚人;而龚过世后,吴作为武官又被请去祭门。

1941年底,珍珠港事变后,日本人即将进入租界。吴即令人把军事参议院的徽章(蓝色底上面有飞机和舰船,表示陆、海、空三方面)和挂在床头的日本三八盒子放到大锅炉中烧毁。

在日本占领时期,日本人积极邀请过去军政要人出山,兴建所谓大东亚共荣圈,吴的安徽同乡王揖唐、张敬尧以及军界旧友齐燮元、杜锡钧等相继投靠日本人,但吴拒绝同流,不与日本人往来。日本说客也多次来吴家游说,均是由当家人其四弟吴新治出面应付。吴本人始终未与日本人见面,保持了民族气节。

吴家在日占时期仅靠房租勉强支持几十人的大家庭,经济上虽然拮据,但吴新田坚持不接受伪职,保持了民族气节。由于经济负担过重,又不善房产经营,1942年吴家无奈将原马场道360号出售。后来河北大学办事处在此办公。在吴过世前又将原366号前院主楼卖给一位韩姓人士(韩家于1946年将原366号主楼拆除,变卖了建筑材料)。嗣后,吴家仅留366号后楼居住,直到1950年出售给军队。

北洋将领吴新田

2015-01-21 张翔 天津记忆

按:本文曾以节选的方式刊登于2013年10月6日《今晚报》副刊,现藉天津记忆平台首次全文发表。

在天津,有众多的北洋人物寓居,近年来,对北洋人物也有了正确的认识,渐渐还原了历史真相。原北洋陆军大学第一期毕业的吴新田,长期居于天津,但由于种种历史原因,很多故事已经淹没。近期,笔者有幸阅读了吴新田之子吴国英先生的文章;并联系到了吴新田侄子吴铨英先生。了解到吴新田众多轶事,也纠正了资料中的错误记载。现记述如下:

(一)军旅生涯

吴新田,字芑荪,1886年3月2日(农历正月二十七)生于安徽合肥,1902年就读于保定北洋参谋学堂,同学有张联棻、师景云、熊炳琦、杨文凯、靳云鹏、陈调元、段之荣等;同期的吴佩孚就读于测绘学堂。毕业后任哨官(排长),年方十七岁。1906年考入位于保定西关的陆军行营军官学堂第一期,后该校迁到北京更名陆军大学。吴被追认为陆大第一期毕业生;同学有陈文运、张敬尧、张联棻、靳云鹗、吴光新、陈调元、魏宗瀚、熊炳琦、师景云、王维城、马毓宝等。毕业后历任督队官、营管带、团长等职。1914年9月4日被授予陆军少将军衔,10月30日任陆军第七师第十四旅旅长,时年二十八岁。1916年3月9日,在与滇军朱德的纳溪之战期间,与熊祥生、吴佩孚同時被授予陆军中将军衔。1918年11月任湖南岳阳镇守使,并兼任湖南陆军暂编第二师师长。1920年5月,吴佩孚在湘南违背段祺瑞旨意,不再向南进军,坚欲北返。段指令吴新田接替其防地,并嘱在吴佩孚动身前先告知,准备沿途拦截。但当吴佩孚走后,吴新田才通电报告。吴佩孚的防地都让与湘军。因此,1920年6月,北洋军退出湖南,吴受命代理第七师师长,在湖北收拢、整顿部队。

下图:20年代的吴新田(吴国英先生提供)

直皖战争后,直系主政,对皖系参战的师长曲同丰、陈文运、魏宗翰、刘洵等均免职查处,也撤了陕西督军陈树藩的职,陈不服。1921年7月初,吴新田部(第七师本属皖系)与直系的阎相文部(第二十师)、冯玉祥部(第十六混成旅)被派到陕西驱除陈树藩(免职的陕西督军)。7日,陈部撤出西安,退到汉中;阎相文升任陕督,8月5日冯玉祥升任十一师师长。13日,冯未与吴商量,乘西关宴会之际,在花墙外埋伏兵当场将郭坚杀死,又将士绅等困在院内。逼得阎走投无路,于24日自杀身亡。25日,北京任命冯为陕督。10月7日吴正式任陆军第七师师长。11月,吴又被任命为陕南边防军总司令,率部驱走了陈树藩,攻克汉中,遂任陕西军务帮办,并短时兼任陕南镇守使。后在老河口和洛阳设办事处,与陕督刘镇华、陇南孔繁锦、川北刘存厚、鄂北张仲三等往来呼应,形成陕、甘、川、鄂交界区域的军事联盟。从此吴部长期驻扎陕南,达七年之久。

1922年8月28日被北京政府授予将军府藩威将军的称号。1923年3月14日被晋加上将军衔,任陕边援川讨逆军总指挥。1925年5月1日,被段祺瑞政府任命为督办陕西军务善后事宜(不称督军,改称督办)。1926年春,被任命为陕南护军使。1927年初,北伐几近成功,吴接受其结拜盟兄冯玉祥的改编,任国民联军第十六路总司令。1928年春改称国民革命军第二集团军第十六军军长,辖三个师另两个旅。1929年初下野。后任国民政府军事参议院参议。1936年5月30日,被南京国民政府又授予陆军中将军衔。

(二)下野始末

1928年北伐战争基本完成,蒋介石为削弱异己势力,于6月4日提出《设立裁兵善后委员会》,办理裁兵事宜。同年7月6日蒋介石、冯玉祥、阎锡山、李宗仁在北京西山碧云寺举行祭灵大典,告慰孙中山在天之灵。当晚召开谈话会,蒋介石提出《军事善后案》,全国裁撤二百五十个师,留五十个师,八十万人。7月11日在汤山四巨头开会,蒋又抛出《军事整理案》,削藩与反削藩的斗争愈演愈烈。

1928年10月冯玉祥调吴新田部移驻河南信阳,而令冯嫡系张维玺部进驻陕南,自己掌控这片富饶的地盘。吴为自保,便与在汉口的李宗仁联系,并商定所部改编为一个军,吴任军长。10月中旬,吴部离开陕南,进入湖北。冯又与李严正交涉,后来吴部仅有一小部分被改编为两个旅,大部分被缴械遣散,吴也被免职,改任国民革命军第四集团军(李宗仁)部高等顾问的虚衔。从结果来看:李得到枪械,冯裁兵三个师。因此冯玉祥在其回忆录中,对吴多有贬低。吴新田并未赴任当顾问,而于1929年初回到天津,一直闲居,直至1945年春在天津病逝。

据吴家后人回忆,吴新田有四颗印章。两颗是铜制,尺寸均为12×8cm。一个是:“督办陕西军务兼省长”;另一个是:“陕南护军使”。另外两颗印是银制,尺寸为4.5×4.5cm。一个是:“藩威将军”;另一个是吴的名讳。

吴新田在世时,很少与家人提及军旅之事。吴新田之子吴国英先生的回忆中,只有两次旁听到。“有一天护兵马砚田在院内值班,老人在院内蹓玩,我也正在旁边。马突然说:‘那次我们要是再快一点上山,即可在庙内抓住朱德了,可惜只缴获了他一双长統马靴。’(这是指1916年护国战争中的事)先严没有答言。还有一次仍是同样情景,马说:‘杀郭坚那次,花墙一倒,乱枪一打,我背着督办就跑......’(这是指1921年在西安冯玉祥杀郭坚的事)先严也同样没有答腔。护兵马砚田是由汉中带回天津的。我的奶母黎氏是他的妻子,一直管我的生活,前后近二十年。他的孩子当然也是我的玩伴,我一直怀念他们。”

下图:吴新田标准像(吴铨英先生提供)

(三)吴家原定居济南

济南一些网友在研究老房子时,一直不明白吴新田为什么在济南有房产。其实,其父辈就在济南居住。

吴新田伯父吴鼎元(字之标,1863-1915),1887年毕业于天津武备学堂第一期。1888年与段祺瑞、商德全、孔庆堂、滕毓藻五人,作为优秀的毕业生赴德国留学炮兵。清末任第五镇第二十标标统;后曾代理第五镇统制。1911年,段祺瑞领衘四十余名掌兵权的北洋将领联名通电,主张共和,逼迫清室退位,吴鼎元名列其中。民国时期,任总统府军事处副官长,后改任总统府顾问。1912年被授予陆军中将军衔,二等文虎二等嘉禾奖章,照上将例议恤。1915年在北京病逝。吴新田之父吴鼎铭,是吴鼎元三弟,曾任第五镇正军需官。兄弟二人都驻防济南,因此家眷也随军定居济南。

下图:老照片杂志上发表的“段祺瑞在德国”,不知道哪位是吴鼎元。

当年吴家住在济南普利门外魏家庄,是个有五进院子带后花园的大宅院,后花园有个高平台,园后是袁同方的住宅。大门对过有酱园和大道生米行,斜对面是李万春的住宅,家人常去观看李排演京戏。路对面右手有一段距离就是民康里。吴家在济南有民康里、阜康里、安康里、咏仙里等处房产约数百间,在二马路也买些门面楼。

(四)与施剑翘的关系

早年施从滨与吴鼎铭均在济南军界供职,并结为儿女亲家。吴新田的小妹吴新秋是施从滨长子施中良的夫人,即施剑翘的大嫂。有资料说施中良在军中任职,这与事实不符,也许是与施从滨的侄子施中诚搞混了。

施从滨曾任济南镇守使、山东军务帮办兼第二军军长。1925年施从滨在与直系作战时被俘。孙传芳不顾劝阻,于1925年11月3日(九月十七日),残忍地将施从滨斩首示众。十年后,其女施剑翘在天津居士林枪杀孙传芳,为报父仇,轰动一时。

施从滨被害后,施、吴两家匆匆迁居天津以避战祸。后来吴新秋又和施中良携带子女回娘家,长期住在马场道吴公馆。据吴家后人回忆,当年施剑翘枪杀孙后,打电话“31004”到吴家告知此消息,接电话的是吴新田的五弟吴新猷(字勋谟)。1946年,施剑翘为纪念其叔父施从云(辛亥革命烈士,滦州起义领导人,被追认为陆军上将)在苏州创办从云小学。吴新秋及施正仪(女)、施正鲁(子)也去了苏州。

下图:1937年电话簿上的吴宅电话

(五)吴家迁居天津

施从滨遇害后,1926年初吴家全家从济南迁到天津租界,暂住于三井洋行楼上。后从英国人手上购得位于马场道的两座两层带地下室的花园楼房,占地八亩,临街院墙有七十多米长。相邻的两座大门是马场道360号(现74号)和366号(现76-82号所在地)。此处原为一英国老人带着女儿居住。原360号的楼房是女儿居所;设施先进,甚至还有女用冲洗设备。老人居住于366号院。两院之间,有一砖基木条篱笆墙,但开有一门相通。东邻是前国务总理张绍曾旧居;西边靑砖院墙外当年都是空地,曾是小型飞机场,后来才陆续修建安乐邨、马场别墅和丽华里。现在丽华里处还保留有一段青砖院墙和界碑。有文章说购房款高达一千多万;但吴家后人估计,当时应该花了三十多万现大洋。

前国务总理颜惠庆和前天津市长萧振赢都曾暂居于原360号院内。1946年至1948年,比利时领事馆也曾在原360号院内办公。

1926年,吴家在原366号前院,增建一座带有半地下室的四层主楼,顶层是大露台和凉亭(1930年凉亭被封闭改为佛堂)。前院有喷水池,后院有网球场和花窖。有两扇对开的大鉄门,门上方有铁艺装饰,中间是英语字母“W”,即表吴宅之意。在大铁门两侧各有一扇小铁门,以便人员进出。

下图:吴宅位置示意图(褚云绘制)

(六)未与刘宅争高低

1927年,当马场道原366号新楼封顶时,恰逢居住于对面的原海军总长刘冠雄过世(1927年6月24日)。于是,坊间有好事者牵强附会编出“刘宅吴宅争高低”的故事,讹传吴新田从风水角度认为刘冠雄统帅海军象征五行中的“水”,而吴自己是陆军将领,统帅陆军象征五行中的“土”,如果刘宅高就如水势居高临下,大有漫淹土势之虞,水土相克不吉利。甚至传说吴新田当面要求设计师,在新增建的主楼图纸上加盖一个亭子,高度一定要超过刘宅云云。越传越离奇,甚至被一些书籍报刊引用转载,讹传至今。

其实,吴刘两家是近邻,同属北洋系,关系较好。刘家孙女还给吴的侄子(二弟之子)提过亲,只是未成而已。而且,1927年吴新田远在陕南,军务繁忙,无暇顾及,建楼一事完全由其五弟吴新猷(字勋谟)操办。其次,从建筑学的观点来看,平顶露台上有突起的塔楼或凉亭才美观、气派。在天津意式风情街(原意租界)马可波罗广场附近,就有几座建筑物都是顶层露台带凉亭。另外,从最近发现的明信片上的照片来看,吴宅的凉亭并没有超过刘宅的舰楼。这些都可说明凉亭不是后加的,也没有“争高低”的故事。

下图: 原马场道,左侧为吴新田旧居,右侧为刘冠雄旧居(韩军先生提供)

(七)终老天津 未去台湾

1945年春节前两天,正逢吴新田四弟吴新治过生日,吴在客厅寒暄几句,想回房休息,走到门口,突然停下不动。佣人们连忙上前扶持,回到二楼卧室,当时还对四弟说:“我心里明白”。后来病情加重不能言语,但头脑还清醒,抓住四弟的手顺序抚摸大、二、四、五手指。其用意是:同胞兄弟五人,老三已过世,只剩下四人了,现在自己也不久于世,实在难舍难分,此情此景,催人泪下。1945年2月16日(正月初四),吴新田因脑溢血而病逝,终年五十九岁。不知为何,有些资料却说吴新田解放前夕去了台湾。

吴家后人回忆,吴身披大红斗篷,含珠垫贝,戴着其心爱的龙形深棕色汉玉手镯,安详地睡在四块玉的金丝楠棺木中。老同学熊炳琦还特意为吴抄写了一份佛经,还请原两广总督张鸣岐来为吴点主(在旧时,讲究人过世后,请文职高官点牌位上‘主’字的点,请高级武官祭门后出殡,这就是所谓的“文官点主,武官祭门”)。在出殡时,除有一般的乐队、和尚、雪柳、马车外,还打出了当年军旅生涯时期各种标明官衘和斗大“吴”字的彩旗;最醒目的是红色圆顶万民伞,伞侧面上缝缀着密密麻麻写上人名的黄色小布条。送葬队伍浩浩荡荡,在五大道地区绕了一圈,灵柩坵于万国墓地东南墙边处(即俗称海口路小蘑菇坟地);后迁葬于北仓。另外,值得一提的是:六十多年后,北仓墓地又被征用,棺木出土依然完整无损。据说是北仓墓地仅有的两具出土未腐棺木之一。

下图:吴家马场道老宅(吴铨英先生提供)

(八)日占时期 保持气节

吴新田1929年下野后一直寓居天津,不再参与军界、政界事务。仅与原北洋同窗、同僚有些来往,如:杨文恺、熊炳琦、魏宗瀚、靳云鹗、龚心湛、王普等。吴的侄子结婚时,请龚心湛做证婚人;而龚过世后,吴作为武官又被请去祭门。

1941年底,珍珠港事变后,日本人即将进入租界。吴即令人把军事参议院的徽章(蓝色底上面有飞机和舰船,表示陆、海、空三方面)和挂在床头的日本三八盒子放到大锅炉中烧毁。

在日本占领时期,日本人积极邀请过去军政要人出山,兴建所谓大东亚共荣圈,吴的安徽同乡王揖唐、张敬尧以及军界旧友齐燮元、杜锡钧等相继投靠日本人,但吴拒绝同流,不与日本人往来。日本说客也多次来吴家游说,均是由当家人其四弟吴新治出面应付。吴本人始终未与日本人见面,保持了民族气节。

吴家在日占时期仅靠房租勉强支持几十人的大家庭,经济上虽然拮据,但吴新田坚持不接受伪职,保持了民族气节。由于经济负担过重,又不善房产经营,1942年吴家无奈将原马场道360号出售。后来河北大学办事处在此办公。在吴过世前又将原366号前院主楼卖给一位韩姓人士(韩家于1946年将原366号主楼拆除,变卖了建筑材料)。嗣后,吴家仅留366号后楼居住,直到1950年出售给军队。

(九)为人仁厚 手足情深

吴新田为人仁厚,对乡亲故旧多有照顾。每日在公馆就餐者除吴家三十余人外,还有投奔来的乡亲、故旧、佣人及其家属,竟有八、九十人之多。厨房有五位厨师:一个掌勺、一个刀工、两个二厨;还有一个师傅专职蒸饭。大号笼屉直摞到房顶。吴新田弟媳的父亲来津治病;不幸亡故。采用金丝楠棺木入殓;运回合肥安葬。轰动乡里。八十年后,其曾孙还念念不忘说起此事。另外从汉中带回来的一个丫环,经人介绍出嫁了。结婚后才知丈夫家很穷。于是回到公馆哭哭啼啼诉说委曲。吴新田把介绍人叫来训了一顿;又给了丫环壹佰块现大洋。并嘱咐她回家好好过日子。据说靠这笔钱做生意,后来在小白楼还开了一家贸易行;维持一家人的生活。她晚年还念念不忘督办的恩情;经常给孙子叙说这段佳话。

吴新田同胞兄弟姐妹七人及其子女都团聚一处,房产共享。吴家在合肥、济南和天津所置产业都用忠恕堂或其四弟吴新治(字聿修)的名义,如:拉萨道原恕德里(今名树德里)200余间房屋均为吴家的房产。吴新田过世前一直没有分家。家中大事当然由其做主,一般具体事务均交由其四弟吴新治处理。吴新田如此手足情深,在当时社会也实属罕见。

吴家后人回忆,吴新田言语不多,很有威严,但从未见其发脾气骂人。吴喜欢清静,曾远离闹市去北平香山休养,或到北戴河避暑,除遛早外,较少出门。除喜寿事外,较少大宴宾客。每逢吴的生日,宾客盈门,在大客厅里举办堂会,请当时的曲艺名家张寿臣、骆玉笙等演出,吴最喜听骆的京韵大鼓。

下图:原恕德里租约(网友此网事多提供)

(十)吴家与耀华学校

当年英租界实行自治管理模式。最高立法机构是“纳税人会议”。定期召开会议对有关租界的大事进行票决,并选举董事会。董事会负责英租界的一切应行事务。行政机构是“工部局”;其执行纳税人会议的决议和董事会的指示。在英租界选举人会议的出席名单中,多次出现‘忠恕堂吴’和‘吴聿修’。

为解决英租界华人子弟就近上学问题,英租界的华人董事庄乐峰正式提出要求,在英租界内修建一所专为华人子女就学,讲汉语的学校。遂于1927年开办了“天津公学”。因校小人多,经华人董事们募捐、征地,才建成后来的“耀华学校”。

吴家从始至终参与了建校事宜。当时,吴新治作为家族代表担任英租界中国纳税人工会常务干事,也积极倡导,努力促成。现在耀华中学大礼堂门厅中墙右侧《天津耀华学校记》中记载了筹办过程,“常务干事吴新治”名列其中。

1939年,吴家大力推荐陈晋卿(河南洛阳人,早年毕业于京师法政学堂,曾任吴新田部参议)担任校长。在那艰难的岁月,任职达八年之久。陈晋卿曾组织天津教育促进会,抵制日本奴化教育。后来,吴家的子孙也多在耀华就读。

(十一)吴氏宗谱

承蒙合肥广电局的吴熹先生告知,安徽合肥现在还保存一份吴氏族谱,是由吴鼎铭于1917年主持修订的。族谱上记载,吴氏祖上原籍江苏句容,本姓蒋。明朝中叶迁到合肥。定居数世;犹以客籍拒入不得参与该地考试。只好用外家籍入考;遂改姓吴。祖居于合肥小东门。吴氏从八世开始按“大道鼎新,英彦毓启”排辈取名。

下图:吴氏宗谱(吴熹先生提供)

吴鼎元一辈,除了鼎元、鼎铭离开安徽外,大哥鼎鼐,五弟鼎甲都一直生活在合肥。

吴鼎元有二子,新畲和新振。吴新畲,字耘经,光绪癸未年生,夫人黄氏,生子冠英,继配陶氏,生子蕙英和耀英。吴新振,字凯臣,夫人聂氏。二子:武英、仲英。

吴新田,共有兄弟五人:新田、新翼、新嘉、新治、新猷。还有两位妹妹,分别嫁给虞姓、施姓。

吴新田,有一子一女。其子国英1925年(阴历二月十一日)出生在陕西汉中。有意思的是,1917年修家谱时,吴鼎铭给吴新田未来的儿子起名“德英”,而此后谁也没有见过家谱,因此吴长子出生后起名“国英”。等到吴国英先生80多岁第一次知道家谱中的这个名字时,也是莫名其妙。

吴国英先生,1937年毕业与天津旅津广东小学,1948年毕业于天津工商学院,1954年进入药材公司工作。1959年初,刚结婚一个月就被下放到青光农场,同年12月被调回药材公司,负责物价工作。1964年末,天津市物价委员会调走,1966年初,又退回药材公司。

文革时期,吴国英先生受到严重冲击,多次被抄家,七次被批斗侮辱,是原领导一句鼓舞的话以及老母女儿的温情,才有了活下去的勇气。1995年,吴国英先生随家属去美国定居。

下图:吴国英先生

由于吴新田下野较早,且不参与政事,几乎被人淡忘。吴家后人一直居于天津,却极为低调不愿张扬。家中原有吴新田军旅生涯时的诸多物件和照片,多在特殊年代被烧毁或丢失,所剩无几。类似于吴新田这样的北洋要人,深入挖掘其故事,可以填补很多历史空白,也能纠正一些错讹。

下图:拆除前的吴家大门(吴铨英先生提供)

参考资料

1.第二历史档案馆整理:《北洋政府公报》,上海书店,1988年。

2.郑志廷 张秋山编著:《保定陆军学堂暨军官学校史略》,人民出版社,2005年。

3.陈予欢编著:《陆军大学将帅录》,广州出版社,2009年。

4.陈予欢编著:《保定军校将帅录》,广州出版社,2006年。

5.天津市档案馆 周利成主编:《天津英租界工部局史料选编》,天津古籍出版社,2012年。

6.何铁冰主编:《天津市地名志·和平区》,天津人民出版社,1998年。

7.吴廷燮撰:《段祺瑞年谱》,中华书局,2007年。

8.《合肥吴氏宗谱》,1918年。

9.雷和平整理:《陕西省民国大事纪略》,频阳游子博客。

10.张兆文:《北洋军阀吴新田在陕南的割据和陕西人民反吴斗争》,《汉中师院学报(哲学社会科学版)》,1991年04期。

11.吴国英:《北洋将领吴新田及家属轶事》,http://blog.sina.com.cn/u/3001446507。

12.吴铨英口述。

天津记忆精彩文章,如需转载敬请联系

电子邮箱:tianjinjiyi@vip.163.com

- 上一篇:北洋将领吴新田及家属轶事

- 下一篇:纳溪之战中的朱德与吴新田

到过这里的访客更多>>

-

有老家谱 你们是 河南省淮滨张庄九里的

写信时间:2015/03/23 10:27:16 -

我是吴家人 15978536383 怎么能联系到吴铨英老人

写信时间:2015/03/23 10:19:47 -

怎么能联系到吴铨英老人

写信时间:2015/03/23 10:18:19

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222