发布时间:2020-10-26 19:07:47

发布人:

wujiahouren

(天津五大道寓公吴新田轶事之一)

作者吴铨英 生于1935年。成长在天津马厂道366号(现马场道74—82)。

五大道上洋楼多,

观光游客坐马车。

名人故居真不少,

各家都有故事说。

上世纪三十年代的一天,在天津英租界马厂道吴公馆的院子里。吴新田在散步。

他从后院网球场穿过天桥走向前院喷水池。

这时,跟随他多年的贴身护兵马砚田,也正在院中值班。见到吴新田,马砚田于是迎上前去:"督办,您散步呢。"(吴曾任督办陕西军务兼省长,下野后众人仍以此尊称) 吴点了下头。 “最近我看报纸上说冯玉祥的事”马又说 "我想起民国十年您带第七师,冯玉祥带第十六混成旅,开进陕西,驱赶陈树蕃(被撤职而抗命的督军)。会师西安后,督办和冯玉祥还义结金兰,拜了把兄弟。"

吴说:"有这回事。"

马说:"在西安,那次冯玉祥假借欢迎宴会,诱杀郭坚(当地民军头领,也参加了驱陈战斗)。埋伏在花墙后面的士兵把墙都挤倒了,乱枪一放,我架起督办就走......"

吴说:"杀民军头领这等大事,他擅自决定,没和我商量。"

马说:"宴会前也没打招呼,说一声。我还以为是兵变了呢。"

马接着说:"冯玉祥多年来,一直想要咱们陕南的地盘。最后还是讓他給算计了。他叫他部下十三太保之一的张维玺硬夺了去。什么把兄弟呀,太不仗义了。"

吴沉默不语。

这时,东边邻居达仁堂乐家的那群鸽子飞了过来,经过喷水池上空南转,在对门刘冠雄家楼顶上转了一圈,又向东飞去。

(刘冠雄 北洋时期海军总长)

望着远去的鸽群,马砚田转换了话题: “张绍曾家搬走后,这乐家养了不少鸽子。”(张绍曾 北洋时期国务总理) “听说乐家有的药材是云贵川商家带来的,质量上乘。” “说起云贵川,督办,民国五年打蔡锷,咱的二十八团在纳溪城外和朱德团打仗。他在山上打炮。那次要是再快一点上山,就在庙里抓住他了。可惜只缴获了他一双长统马靴。"

吴还是未作应答。

此时,其子吴国英正好路过,旁听到了这些内容。

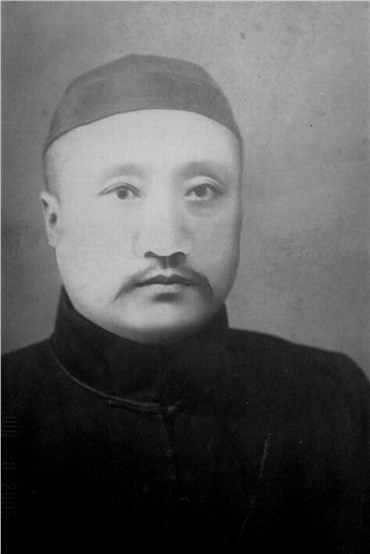

上面照片为吴宅老照片。

第一张是马厂道吴宅大门,上面铁艺有"吴"的英文打头W字母 。第二张是吴宅喷水池西侧前后两楼的局部照,第三张是临街大门内侧及喷水池。第四张少年身后是两楼之间的天桥通道,这正是吴新田散步从下面经过之处。 ————————————————

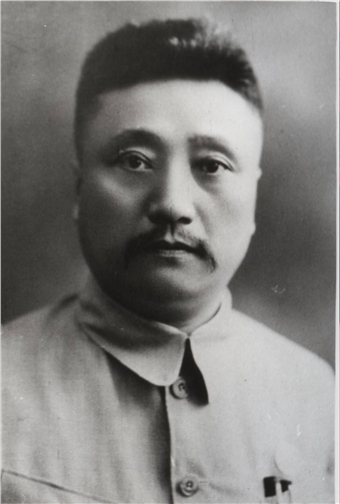

吴新田( 1886 ~ 1945 ) 字芑荪,安徽合肥人。 北洋军著名将领。1902 年就读于保定北洋陆军参谋学堂。后为陆军大学第一期毕业生。 1922年北京政府授予藩威将军称号,曾任督办陕西军务兼省长、陕南护军使、国民革命军第二集团军第十六军军长等职。1929年下野,回到天津马厂道366号(今马场道74--82号)家中赋闲。 ————————————————

笔者对吴新田与朱德打仗的故事,早有耳闻;但不知详情。近来查阅了《朱德传》、《朱德自述》和一些历史资料。才得知概貌。

朱德和吴新田同是生于1886年。在护国战争中,这两位30岁的年轻军官是前线两军激战直接交锋的对手。 纳溪之战朱吴对阵,具体过程记述于下。

1916年1月16日,蔡锷率护国军第一军从昆明出发,计划经黔入川,经叙永、纳溪,北渡长江直取泸州。

2月4日护国军进入纳溪。

2月6日占领长江南岸的兰田坝。

同时北洋征滇军前线总指挥张敬尧率吴佩孚第六旅、田树勋第十三旅、吴新田第十四旅、李长泰第八师一部和川军周骏第一师,也开到泸州。形成了隔江对峙的局面。

2月9日夜北洋军偷渡长江,袭取了兰田坝。 2月12日护国军都撤回纳溪城。 这样护国军攻打泸州的计划未能实现;却开始了纳溪保卫战。

纳溪城位于江南,北距江对岸的泸州约20公里。是川南去泸州的必经之地。纳溪之战分为两个阶段。分述于下。

第一阶段

护国军纳溪保卫战

(1916.2.14—3.7)

13日晚,护国军的援军相继赶到纳溪,加强了防御。

14日北洋军向棉花坡发起猛烈进攻。

《朱德传》(中央文献研究室)

书中写到: "护国军随即在纳溪城东的棉花坡一带高地顽强阻击北军,双方展开激烈的争夺战。由于形势危急,蔡锷命令第三梯团火速增援。 朱德所在的第三梯团,由于“军队分驻地相距辽远,交通复极不便,动员集中,极为濡滞”。 ⑨在一月二十二日才离开昆明。二十九日,抵宣威。 接奉(蔡)总司令命令:以我孤军深入,朱(德)团曹(之骅)营除去休息,火速兼程前进。” ⑩为了尽快赶到前线,朱德率领第六支队,以每日八九十里甚至一百多里的速度赶往前方。 “二月十五日,朱德率部“抵永宁,即闻前军愤事,因寡众之故,以至炮阵失守。即奉蔡公檄委饬其星夜前进,赶接步二团事务”。 (11)“步二团”是滇军原来的编制序列,即董鸿勋任支队长的护国军第一军第二梯团第三支队,也就是朱德在蒙自时指挥的那个团。 这时,“张(敬尧)军全队均到,乃用重兵凭高下压,我军众寡悬绝,有一部不能支持,已退至纳城东。而罗佩金趋前誓众曰,设一部退走,则全军俱覆,无论如何必当死守,纵死亦同死于是处。于是全体卧下,伏于东门外小堤之内,而敌军愈接愈近,弹如雨下。” (12)第三支队已处在最危急的时刻。二月十六日午前十一时,朱德率所部曹之骅营赶到纳溪,“渡河入城,后奉总参谋长(罗佩金)命令:以本日棉花埂阵地,敌人新增兵力,着即前往增加战斗。枵腹逐行,未逞食也。” (13)朱德不久又接任第三支队的指挥任务。他立即指挥队伍冲锋前进,将敌军击退约二三里,将部队布防在棉花坡正面高地,同据守红庙高地的北洋军对峙。 棉花坡是纳溪城东山冈中一处地理位置重要的山坡,离纳溪城约五公里,沪州通往纳溪的大道就从这里通过,是两军必争之地,双方争夺异常激烈。 北洋军在这里集中的兵力有张敬尧、熊祥生等部。他们依仗械弹充足,昼夜不停地以猛烈火力向护国军阵地轰击,山地小松林大多被轰击得倾倒在地上,击落的松针在地上厚积数寸。 朱德支队是抗击的主力。他鼓励部队说:“北军不经一打,他们从平原跑到山地来,连走路都成问题,而且我们反袁是义师,他们是师出无名。所以胜利一定是我们的。” (14)他组织部队以白刃战和夜战,顽强地抗击北洋军一次又一次的进攻,终于守住了阵地。但这次战役也付出了重大的代价,营长曹之骅在十八日中弹穿肠,两天后牺牲,遗职由副营长杨如轩代理。 为了实行“攻势防御”,护国军分三路进行反击。其中朱德率两营,附一个炮兵连和机枪排,从棉花坡向菱角塘进攻。(15)双方交火后,北洋军凭借居高临下的有利地形和坚固的防御工事拼死抵抗。朱德采用“侧攻”战术,以一个营从正面用猛烈的炮火牵制敌人,而将大部分兵力迂回到敌人侧面进行攻击。北洋军遭到出其不意的打击,损失惨重,随即组织更多兵力向朱部正面阵地猛烈反扑,突破了几个缺口。朱德在友军支援下,恢复了失去的阵地。 由于朱德在这次战斗中表现出来的指挥才能,第二天罗佩金又把护国川军的一个营交给他指挥。 护国军虽然取得了很好的战绩,但双方兵力毕竟悬殊,而经过三天鏖战,部队伤亡严重,减员颇多,因此,蔡锷命令护国军从二十二日起暂时改取防御。 二月二十三日,蔡锷从永宁来到纳溪前线。护国第二、三梯团的第四、五、六支队也先后开抵纳溪。由于这里已成为两军交锋的主战场,蔡锷从驻守在叙州的第一梯团中抽出两个营,组成一个新的支队,由金汉鼎任支队长,增援纳溪。 二十七日,蔡锷在部队经过休整补充后,决定从第二天起再一次发起反攻。这次反攻,持续了三天三夜,在何海清、朱德等支队的猛烈攻击下,北洋军阵地“已成锐角形”(16) ,敌军左右两侧部分阵地也被摧毁。 但是,护国军的困难仍然很大,护国军第一军秘书长李曰垓事后说:北军“仅麋集沪州一隅与我不足十营之兵对垒者,已逾五十余营,兵力多寡之悬绝若是。”“我军退婴棉花埂,相持两月余,敌以全力猛扑,我赵、顾两梯团全部兵力悉数加入,后方直不留一卒,又抽调叙府兵增援,兵士一上火线,即无法更迭,昼夜不得复轮息,进退只争跬步,此路为两方主力所在,攻击之烈,殆为入民国后第一恶战。沪战方酣,叙府以抽调空虚,为敌所乘,不复能守,我军后方已受侧面之威胁。而敌军援兵第八师李(长泰)师又至合江,声言取道赤水直抄永宁。此计则我军休矣。” (17)这种局面自然难以长期坚持下去。三月四日,蔡锷下撤退令,决定撤出纳溪,退至大洲驿一线休整。命令的第四条规定:“朱支队经双河场渠坝驿向上马场背进。” (18)第三梯团炮兵连长孟雄成分析说:“此次之背进也,原因有二:一、叙府友军战况不利;二、弹药缺乏,一时难以补充。故不得不背进于大洲驿。斯地位于永宁河与纳溪之中间,给养便利,且山势平坦,利于休养,是以至此。” (19)以棉花坡为中心的这次纳溪保卫战,发生在护国运动发展进程中的一个关键时刻。那时,除云南、贵州外,其他各省还没有宣布独立。袁世凯北洋军的声势仍盛。护国军以西南边陲两省之力,挥师北进,“以寡敌众,鏖战经月,日眠食于风雨之中,出入乎生死以外,总计伤亡及失踪不明者不下千人”(20),而“逆军死伤三四千人”。 (21)这不仅给了袁世凯有力的打击,并且为护国运动在全国范围内的发展争取到了两个多月极为宝贵的时间。朱德支队在这次战役中,从二月十九日投入战斗到三月七日撤出,进行了十六个昼夜的浴血奋战,在异常困难的情况下,始终坚持在第一线,表现出英勇无畏的战斗精神和顽强的作战能力。"

上面《朱德传》中记述的这段战斗是异常艰难。

鉴于伤亡较大,弹药不济,蔡决定暂时退却。于3月4日下令,撤出纳溪,退到大洲驿。

3月6日北洋军乘虚进入纳溪,形势暂据上风。

袁世凯决定提升一线指挥官熊祥生、吴佩孚、吴新田三个旅长为陆军中将,以示嘉奖。

3月7日,护国军各支队相继有序地撤到大洲驿(现护国镇)一带休整。纳溪之战的第一阶段就宣告结束。

蔡锷当年曾感慨地说:"此三星期之剧战,实吾国有枪炮后之第一战也。"

从这句话可以体会到当年吴新田与朱德对阵的这“第一战”,打得是何等惨烈。

在袁世凯死后的北洋军阀混战时期,由于北京政府城头大旗更替频繁;各地军阀即要听命于上台的执政者,又要想方设法保存自己的实力和地盘。将军们或钻营或服从,因此不断变换派系和调防。这就有些像古代的三国时期,今日居这阵,明日在那方,换帅易帜已是司空见惯的事。 那时期打仗一般也就不会顽拼,常是看人看枪,只要实力悬殊,弱的一方立马就撤。这种现象一直保持到抗战之前。 但朱吴对阵纳溪,这可是真枪真炮的血肉相拼。伤亡数千,互不退让。这在后来北洋时期的混战中也是少有。

第二阶段

护国军反击战

(1916.3.17—23)

在《朱德传》书中写到:

(22)"但是,全国的形势发展得很快。反对袁世凯称帝的护国运动博得了人们越来越强烈的同情,蔡锷率领的护国军第一军两个月来在川南的顽强战斗也给了人们很大的鼓舞。三月十五日,广西将军陆荣廷宣布独立,立即出兵湖南,并准备向广东进军,对袁世凯又是一个沉重的打击。 在这种形势下,三月十七日,蔡锷决定对沪州发动第二次进攻。 这次进攻分三路前进:顾品珍梯团担任中路;何海清支队和刘存厚部担任左路;金汉鼎、朱德支队和义勇军的张煦、廖月疆支队担任右路,向纳溪推进,是反攻的主力部队,而朱德支队在右路军中又担负着主攻任务。因此,蔡锷三月十五日在大洲驿总司令部召见朱德,向他说明作战意图,指出:“逆军极无攻击精神,我军对其正面,只宜配备少数之兵力,而以主力冲其侧背,彼自溃走。宜切谕诸将领,务多留预备队在指挥官之掌握,俾便运用”。 (23)十八日拂晓前,朱德支队开始发起攻击。在它前方的敌军是北洋军第七师的吴新田旅第二十七、二十八两团,战斗力较强,兵力超过朱德支队两三倍以上。这里的地形也很复杂,山岭起伏,路窄林密,山下是沟渠纵横的水田,进攻十分困难。 但是,在朱德的指挥下,经过五天激烈战斗,朱支队连续突破北洋军几道坚固设防的阵地,直插离沪州只有十几里的南寿山附近。二十三日,正当朱德准备向南寿山发起更大规模攻势时,前敌指挥赵又新送来命令:因弹药不继,各部队暂缓攻击,就地待命。 这时,全国人民的反对和护国军的声讨,使袁世凯处在越来越孤立的地位。正当朱德支队推进到南寿山附近的时候,三月二十二日,袁世凯被迫宣布取消帝制。并密令陈宦、张敬尧同蔡锷谈判停战。经过多次磋商,双方决定从三月三十一日起停战一个星期。期满后,又两次将停战期延长一个月。 两军的作战活动,实际上已经停下来。"

也就是3月22日袁世凯宣布取消帝制当天,蔡锷下令:停止进攻。 北洋军都退到江北泸州。护国军占领了江安、南川、纳溪、彭水、綦江等县。战争结束。

在《朱德自述》(国际文化出版公司)第二章(五)护国讨袁之役这节中写到:

"那时候已有点名气。蔡松坡当军长,我就带了两个团,当第三支队长。打了几个月顶住了北洋军阀曹锟、张敬尧的号称十万大皇军,给了很大的锻炼。后来剩下这六个团打得真好,由腊月打到次一年的五月,袁世凯死。我们只有六千人抵着敌人十几万,打得很苦。那时就是专靠打游击战,专靠民众拥护,不完全阵地战。在整个中国打出了名。每当一条战线要垮的时候,我到了就支持住了。 有一次只带了两个连,有炮步兵连,敌人总进攻,我只在山顶上带了两连的新兵,几乎被捉,结果以一千发的炮弹打退他们。 那时指挥员的威信是需要的,干部多是在讲武堂里练出来的,有了信心便支持着。敌人也不凶,张敬尧的队伍算是精锐的,气焰很盛,我们还是把他打垮了。打大杖,我还是在那时学出来的。我这个团长指挥三四个团,一条战线,还是可以的。"

《朱德自述》中 “…敌人总进攻,我只在山顶上带了两连的新兵,几乎被捉… ”

这段话。证实了上世纪三十年代,马砚田在天津吴公馆院里所说的不假,还真有其事。

但马砚田只说了"过五关",没说“走麦城”。有人说,在纳溪之战中吴新田旅损失了一千多人,整个一个28团几乎被打光了。这在吴新田心头是一个永远的痛。笔者猜想,这也就是为什么吴不做应答的原因吧。

朱德同志的功绩,正如吴玉章在朱德同志60寿辰的祝辞中所说:

"你是护国之役的先锋队。泸州兰田坝一战使张敬尧落马,吴佩孚、曹锟手足失措,袁世凯胆战心惊,終将袁氏帝制倾覆,保存了中华民国之名。"

其中所说兰田坝一战,主要是指和北洋军主力吴新田旅对垒,朱德支队以少胜多,大获全胜的一仗。

因战功卓著,第二年朱德被提升为少将旅长。

护国军能以少胜多,还有一个重要的因素就是人心向背。

得道多助,失道寡助。

对袁世凯叛国称帝,北洋军中不少官兵也心怀不满。但军命难违,不得不开赴战场;很难用命。甚至有人向护国军暗递情报,私送军火。

另外,北洋军内派系林立,矛盾重重。都想保存自己,消耗别人。护国军得以利用矛盾,分化瓦解,集中力量打击頑敌。

关于这一点,《朱德自述》中就写到:

".....那时候就是专靠打游击战,专靠群众拥护,不完全阵地战。"

"......此次战役是曹锟做大元帅,征滇军总司令,张敬尧做先锋,打来了。张那时很骄傲,上奏折劝把败将处死,满以为自己可以一战而胜。"

"......这消息却被别人暁得了。这些人就向我们通声气,不打仗,假如我们要子弹,他们还可以供给。所以五六两团才得集中力量,一起打泸州的张敬尧,那一下却把他打下去了。"

关于在纳溪之战中,30岁的朱德和30岁的吴新田对阵交锋的这段历史。在电视剧《朱德传》第二集中也有描述,剧中还特设了敌旅长吴新田这个角色。复现了当年的实况。

二人同龄,同为旧军官出身;但是后来却走上了不同的道路。

朱德同志投身革命,身为总司令、人大委员长,是深受人民爱戴的开国元勋。

吴新田后来跻身军阀混战,转战川苏鲁湘鄂陕,长据陕南。1929年解甲归田,回天津当寓公。

日伪时期,其盟兄杜锡钧、好友齊燮元相继投敌,当了汉奸。吴不与其苟同。

日本人曾多次来家中,诱劝吴新田出山担任伪职。吴都称病拒见;而由其弟吴新治(吴氏家族当家人) 出面周旋。

不与日伪合作,坚守民族气节是吴晚年在大是大非上的一个正确选择。

1945年初,吴新田病逝于天津马厂道家中。至于有的文章和网络上说他去了台湾。纯属误传。

纳溪之战过百年

实情了解有困难

幸留传记存于世

历史重现在眼前

参考书籍:

《朱德传》(修订版),中共中央文献研究室 编,中央文献出版社,2007.02

《朱德自述》国际文化出版公司,2009.08

本文写于2020.6.29

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222