拯救中国“器官荒”不止是需要更多的“姚贝娜”

当然,公众人物带头参与器官捐献,具有良好的示范作用

今年1月1日起,中国全面停止使用非自愿死囚器官,自愿捐献成器官移植唯一渠道。在这样一个背景下,姚贝娜完成捐献以及她父母签署捐献协议书,为两位受助者带去光明,尤为可贵。更为重要的是,姚贝娜主动承担起作为公共人物的最后一份责任,对于促进公众对于器官捐献制度的了解和摒弃落后的丧葬观念都有良好的示范作用。

作为发展中国家、人口仅有2048万(2013年)的南亚小国斯里兰卡却是一个角膜捐献大国,签字死后捐献角膜者超过90万人。其角膜资源不仅满足了本国需要,还使海外14万人重见光明。事实上,起初斯里兰卡人并没有捐献眼角膜的传统,上世纪50年代,名流哈德逊·席尔瓦博士在报纸上撰文承诺捐出自己的眼角膜,并呼吁读者也在去世后捐出眼角膜,该倡议在斯里兰卡人民中引起极大反响,国家领导人等社会名人也带头鼓励捐献,捐赠角膜成了斯里兰卡代代相传的文化。欧美各国体育界、演艺界和模特界的超级明星也会利用自己的公众形象经常无偿地宣传器官捐献,并且同时自己也填写器官捐献卡。…

拯救中国“器官荒”,更少不了改善社会法制环境,为捐献制度托举

如卫生计生委器官捐献研究项目“公众对器官捐献态度”等调查数据,很多人不愿意捐献器官的原因是,担心自己所捐献的器官会造成器官买卖,有媒体将此形容为“不敢捐,不能捐”的中国式器官捐献困境。这一尴尬处境,催促着捐献体系的建立和完善,相关经验可借鉴美国、日本等器官捐献率高的国家。

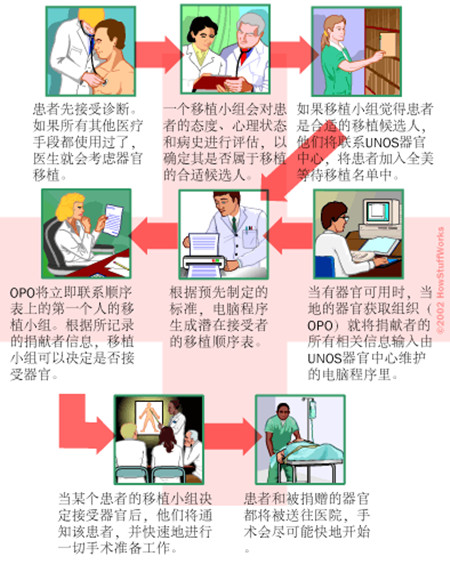

美国有健全的器官捐赠和受赠程序保障,规范捐献移植人体器官的标准程序

美国有健全的器官捐赠和受赠程序保障,规范捐献移植人体器官的标准程序以美国为例,美国有健全的器官捐赠和受赠程序保障,规范捐献移植人体器官的标准程序,公正、诚信的社会氛围得以形成

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222