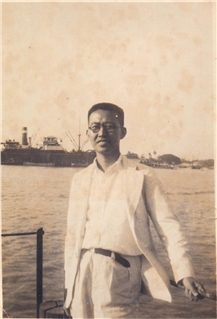

南洋中学第二任校长杨章熹逝世30周年纪念日

追思南中校长—杨章熹

凡是上世纪五十年代初期在缅甸仰光南洋中学读过书的同学们,都会记得南中的校长杨章熹老师。他是一位资格很老的革命前辈,缅甸南洋中学第二校长。

杨章熹老师於1926年毕业于厦门同文学院,后到上海劳动大学就读,开始接受马列主义,而后在厦门、海澄等地参加中国反帝大同盟;因国民党在厦门搜捕共产党嫌疑分子,三十年代就被迫南渡到缅甸,在异邦创办流通书报社、《南国生活》、《南国导报》等,又组织并领导[缅华教育工作者协会]、[缅华抗日救亡宣传工作团]、[缅华公共图书馆]、[缅华教师联合会]等等。可以说毕生搞华文教育工作,许多后来回国的离休、退休干部,过去曾经是他的学生,真正是桃李满天下。

据先严及先兄长振华大哥回忆,三十年代我家在缅甸勃东,大哥振华虽到了读书年龄,却因先严骑车跌断大腿,家道贫困不能上学,大哥就到街上卖花生米补贴家用。一天杨校长在街上遇见正在卖花生的大哥振华,细问详情,和他一起到家看望了正卧床不起的家父,提出若让我大哥一边上学一边在校敲钟又扫地兼任校工以补贴家用如何?当年幼小的大哥就是在恩师杨校长的关怀帮助下,才能上学读书。

三十年代末杨校长转到仰光教书,创办了[仰华公学]并任校长。先严和我大哥他们也搬到仰光居住,大哥继续在杨校长的教育下读书成长,他和杨维书是[仰华公学]的第一届毕业生。虽然办校经费困难,但杨校长还是把[仰华公学]办成一所新型的学校,提倡理论和实践结合的教育方针,宣传“读书不忘救国、救国不忘读书”的爱国理念,使大部分学生走上爱国、民主、革命的道路。期间,因学校经费不足,杨校长还去勃生华侨中学教书,然后把大部分薪金都拨给[仰华公学]作经费。

[仰华公学]是当年缅甸华侨进步青年最早的活动据点之一,当时富有远见的周恩来副主席曾经派了张光年(光未然)、李凌、赵华、毕朔望等干部到缅甸工作,[仰华公学]也是他们的主要活动场所之一。1941年底爆发了太平洋战争,日本侵略者为了切断中国抗日的重要补给线滇缅公路,开始挥军从仰光登陆向北进攻。张光年等前辈根据上级指示,及时组织了抗日工作队。[仰华公学]的老师、同学,很多都踊跃报名参加了[缅甸华侨战时工作队],成了战工队的骨干力量。由于日军一路北上疯狂破坏滇缅公路,为了避免损失,战工队也只好由仰光等地往北撤退,杨校长也奉命从仰光撤到曼德礼继续从事教育工作。

在日军占领曼德礼前夕,杨校长与战工队会合,继续北撤,一路向民众和学生宣传抗日,还爬过尖高山等大雪山,安全撤回昆明,并在建水县建民中学、个旧县等地继续从事教育工作。1946年抗日战争胜利后的第二年,杨校长奉命又回到仰光,先在[华侨中学]任教,而后在1948年,他与李行健老师及很多华侨进步人士一道,创办了[缅甸南洋中学],由李行健老师任校务委员会主任,杨章熹老师任副主任。不久李行健回国,杨老师继主任一职。约在1952年,校务委员会主任改称为校长。大家就称他为杨校长或老校长。

1953年,杨校长也奉命全家回国,他的大儿子杨缅云与我是同班的童年好友,当时同在四年级读书,他们回国前,我和他一同到他家的宿舍去玩,老校长抓了一把糖果给我,要我好好读书。那以后,我虽与杨缅云多次见面,却无缘再与老校长见过面。

老校长回国后,先是在中侨委工作(曾任中侨委委员、全国侨联委员,并参与编写华侨教科书、1980年还任华侨历史研究室顾问)。后被派到泉州华侨大学当图书馆馆长,一直到他在1981年11月18日去世,享年七十三高寿。老校长的主要论著有:《缅甸救亡教育实施纲领》、《战后缅甸教育的理论与实践》等等。(原作陈振球 王进修改)

缅怀父亲杨章熹

今年11月18日是父亲杨章熹逝世30周年纪念日。父亲生前的音容笑貌总在我们兄妹心中萦绕。

父亲于1909年出生于厦门海沧霞阳村。1932年父亲在海沧参加党的外围组织“反帝大同盟”,开始了他的革命生涯。1936年组织安排他前往缅甸。初到缅甸,父亲即创办了《南国生活》、《南国导报》等杂志,宣传进步思想,启蒙侨胞为民主革命贡献力量。抗战期间,父亲先后组织并领导了“缅华抗日救亡宣传工作团”、“中华民族解放先锋队缅华总部”等进步团体,出版了《缅华抗日救亡教育实施纲领》等著作。1939年,父亲受陕北公学校长成仿吾的委托,发动了支援陕北公学的街头万盾募捐运动并取得成功。父亲将募捐的款项通过香港廖承志同志转交延安,为抗日救亡运动做出了贡献。

1940年,父亲在缅甸加入中国共产党。抗战前后十多年间,父亲一直从事缅华进步教育文化事业,参与创办了南洋中学、独立创办了仰华公学、师范专科(附设于南中)。父亲担任南洋中学校长期间,南中实行的是旨在促使学生德、智、体全面发展的教育方针。为此,父亲还撰写出版了《毛泽东思想综要》一书,通过宣传毛泽东思想,把进步思想传播给学生,为新中国革命和建设培养和输送了众多优秀青年和干部。

父亲十分关心缅华贫寒子弟的教育问题。父亲创办的仰华公学就是一所为缅华贫寒子弟服务的学校。在仰华公学的经费处于最困难的时期,父亲将每月的工资扣除伙食费和零用费后,余额全部用于补充学校的经费。父亲的高尚品德激励教师们更加努力教书,更好地为缅华贫寒子弟服务。

父亲对进步事业充满极大的热情。初抵缅甸,虽然父亲每月工资只有65盾缅币,却拿出60盾捐献给“缅华妇女救灾会”;“人民报”创办时,父亲捐出身边仅有的300盾缅币,并且以后每月拿出全家工资收入的一半,长期支持“人民报”的出版发行。父亲这种无私奉献的精神受到大家的赞誉。

1953年,父亲奉调回国后,曾任中央侨委委员、全国侨联委员等职。与许多老干部一样,父亲经历了反右倾运动和“文革”的冲击,但他始终坚持革命信念。他常对我们说,要相信党中央一定会拨乱反正的。正如父亲所言,国务院侨办和华侨大学分别于1979年和1980年为父亲彻底平反,恢复政治名誉。父亲年老期间,患有严重的高血压、冠心病。尽管如此,他仍然坚持学习和工作,积极写侨史、著论文,孜孜不倦地继续为祖国的社会主义建设贡献出一点光和热,真正做到了鞠躬尽瘁、死而后已。

多少记忆可以被时间冲淡,但父亲的事迹一直深深铭刻在我们心中。父亲崇高的思想境界和忘我的革命精神时常激励着我们,引导我们在人生旅途中不断前进。(杨缅燕)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222