杨章熹功在缅华文化教育(叶国治)

杨章熹功在缅华文化教育(摘录)

叶国治

二次大战时,日本法西斯统治下的仰光一片黑暗。居民生活在战乱恐怖、疫病流行、交通断绝、无电无水、粮食缺乏的痛苦状况之下,日寇和汪伪南京政府派来的官员却一再美化“大东亚共荣圈”,印刷宣传品和课本,毒害海外华侨和青年学生,中华文化遭到严重毁坏和摧残。

战后,缅甸逃难的华侨复员回来,避居山芭的市民也搬回仰光。大家重整家业,各地侨校也如雨后春笋,纷纷复校建校。可是,在这一派欣欣向荣的好景下,却存在一片书荒,令人着急。

杨章熹为什么要创办仰华公共图书社

日寇从1942年3月攻陷仰光,到1945年5月败退,三年的铁蹄蹂躏,所有书籍被焚毁,青少年失学。战后,迫切需要书籍。书,是文化的种子;书,是精神的食粮。学校开办了,需要课本,需要教科书,学生放学了,需要课外读物。可是,到处喊叫书荒,仅有的几间印刷公司和图书公司,只能对付印一点课本,还供不应求。

仰光唐人区没有什么娱乐活动场所,区外有两三间电影院,也是由好莱坞电影独霸市场,《人猿泰山》、《西部牛仔枪战》、《人猿金刚大闹纽约》、《出水芙蓉》等影片,夜夜满座。失学青年、在学青年,黄昏后无所事事,就三三两两逛街,坐茶馆聊天。

这种文化荒芜、社会沉沦现象,深深地触动缅华教育工作者的灵魂,摇撼着文化工作者的良知,得赶紧想办法扭转这种现象,拯救因战争失学的一代!

人们到处求人,托人从外地捎书进缅。缅华诗人黄纬卿当年途经昆明返缅时,李公朴、田汉以及华侨友人就曾托他捎书带回缅甸,为缅甸华侨带来了文化种子,挑着一担书踏过边境畹町入缅。有些从香港返缅的人,也带进一些报刊书籍。

有一个穷教书匠,看着广大青年学生除了啃那两本干巴巴的课本外,课后没什么活动、没课外读物可看,急在心里,想在脑里,他决心个人办一个图书馆。

仰华公共图书社为缅华文化沙漠提供一片绿荫

他姓杨,名章熹,这位每月收入只有一百多卢比的教书匠,能办得成吗?我可要慎重的告诉你,战前,1938年那一年,他从山芭回仰光,就创立过一间“缅华阅书报社”。他向社团、向个人募捐玻璃橱柜,向书店募集图书,然后商借地点,免费对外开放,顺应了正在轰轰烈烈发展的抗日救亡工作,满足了青年们日益渴望学习知识的需要。之后,他又在缅华学联的合作配合下,多方奔走,从个人收藏的书籍,从书店捐赠的图书,大约搜集了三千本。虽然很少,但总比没有强,可解一时之渴,以后再逐渐募捐,随时添购充实。

1947年,“仰华公共图书社”开张了,这是缅华在战后第一次有自己的中文公共图书馆。地址在16条街138号,面积周方仅十来尺,是一幢三层楼的楼底,由云南籍的赵润畦先生照管(他也是捐书者之一),日夜开架供应。

主要借阅对象是在学的华侨学生,藏书多为中小学校教材、教学法和青年修养,以及思想教育之类的书刊杂志。还有一套约三百本的国民教育文库、美国桑戴克的《新教育原理》、沈百英的《小学教育随笔》。文艺方面有一些鲁迅、巴金的单行本作品,有苏联和东欧国家的小说等等。

当年的青年教师陈兆福,就以图书馆的国民教育文库作参考,编写了一些文章刊登在报纸上。我当年是南洋中学的学生,向这间图书馆借过苏联和东欧的翻译小说,丰富了我的课外生活,更开阔了我的眼界。

到了五十年代,缅甸各地华文学校已达400多间,就学人数也多了好几倍,广大缅华青年和在校学生学习兴趣越来越浓,求知欲更是越来越强,仰华公共图书社已不能适应客观需求。于是,一些文化人士奔走呼号,发起成立“缅华图书社”。1955年,原“仰华公共图书社”扩充为“缅华图书馆”,藏书已达一万多册,地址迁到广东大街505号四楼,规模扩大了四倍。1964年,又再次扩大并迁到广东大街628号二楼。

杨章熹力促缅华文化教育事业

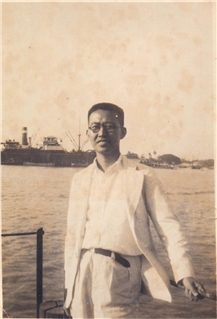

杨章熹一生从事教育,教书、写文章,办进步文化事业,组织抗日救亡活动,一心扑在侨教事业上。他是缅华教育的老前辈,德高望重,桃李满天下。

1936年,他从福建到缅甸,当一个教书匠,他用季庄作笔名,主编过一个《南国导报》刊物(后改名《南国文学》),他在报刊上负责编辑《木铎》、《警钟》等副刊,大力宣传“国家兴亡,匹夫有责”的道理,呼吁侨胞支援祖国抗战,有钱出钱,有力出力。

1939年,他创办了仰华公学,专门招收贫寒子弟。他为了弥补学校经费的不足,就到山芭华侨中学教书,每月的工资扣下自己的伙食费外,其余统统寄回仰光,作为经费支援仰华公学。张光年、赵沨等文化名人由国内来缅后,也在公学里教课,培养了一批抗日救亡的青年学生。

日寇南侵后,勃生华侨中学、仰华公学都停办,杨章熹就带领一批学生撤到云南,在滇南建水中学教书。1947年抗日胜后,他回到仰光,先后在华侨中学、南洋中学任教务主任、校长等职并兼任教书。

1953年,他奉调回国。回国后曾担任过中央侨务委员会委员、全国侨联委员。1981年逝世于泉州。

杨章熹一生对缅华教育作出的贡献非常突出,深得缅甸侨胞的尊敬和爱戴。北京、厦门、昆明、香港、澳门等地,都有纪念文章追思这位了不起的老师。他教书一生,两袖清风,只留下了散居国内外的桃桃李李,继续他的遗志。

杨缅燕转载于北美《世界日报》

(标题内容有所增删)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222