风雨人生路——02胶园一片片,泪珠一串串

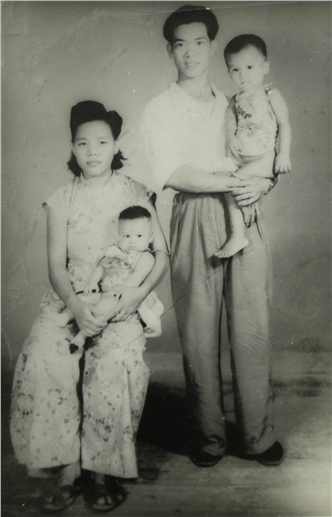

父母亲做工满了“赎身”期后,就可以自由自谋职业了。先在燕窝山当橡胶工人。这时我已经四岁多,有些事模模糊糊有点记忆了。比如有一次,父亲和一位友人在宰狗,狗肉煮好了,父亲问我好不好吃呀,我说太好吃了。父亲叮嘱说,可别和别人说呀。我问妈妈为什么不可以说,妈妈说那狗不知是谁家的,从外面跑来,爸爸把它偷偷杀来吃的。

我们家在燕窝山割橡胶差不多才一年,又搬到石隆门当矿工。三年多后,又搬到成邦江路七哩当了一年左右的割胶工人。

割胶、压胶、成型、熏胶,是一整套工序,是很苦很累的,有时还难免被蛇咬伤,而工资又很低,特别是胶的价格下降时,胶园主就把损失转嫁到工人身上。胶园虽一望无际,但分成一片一片大小不等,大都是个体胶园主,东一家,西一庄,相当分散,鸡犬之声不相闻。

割胶——胶必须在日出之前割完,据说是因为日出后,出胶量就不多了。这样,割胶者必须半夜起床干活。起床后头戴一盏煤油灯,穿上胶鞋、长裤,裤腿还用小绳绑紧。拿起一把割胶刀,面对多少万棵橡胶树,一棵一棵割起来。那盏煤油灯是特制的。装煤油的灯座似半圆形,半圆形凹处的一边可以稳当绑贴在脑门上;灯座上方有一根约四寸长的铁皮管子,灯芯从灯座穿上来,灯芯管一侧装一块似扇形的铁皮挡板,既有利防风,更可防人低头割胶时,火焰烧着头发。

这么早起来干活,满山遍野走,每天露水把两只裤腿全打湿了。这还不打紧,令人提心吊胆的是,难免碰到蛇。因为橡胶园总是杂草丛生,热带地方蛇又多。割一两年胶,不被蛇咬伤三五次是不可能的。要是被毒蛇咬着,救治不及的话,一辈子碰上一次也就够了。至于说山蝎子、蜈蚣,什么小虫之类,倒没什么可怕的,穿着鞋,裤腿长、袖子长,它们也奈何不得,只能望而兴叹而已。说来最令人胆寒的倒是小小的蚊子。热带的山蚊子又黑又大,简直是一群饿狼。你有一盏灯在头上,那简直就是催命灯了。它们见到亮光,不约而同从四面八方聚集而来。无数的大黑蚊子,在你头上飞舞盘旋,然后象一架架战斗机俯冲到你脸上,立刻伸出刺刀般的吸盘嘴,深深扎入你的脸部,象抽水机一般吸你的血,之后又留下一个小馒头似的疙瘩。你想用手挥赶它们?没门!赶不完的,何况你还得手握特种刀子割胶哩!可不,天天脸上留着小馒头,不知有多少个,又重重叠叠。你看割胶工人的脸皮也自然很厚很厚的。平时再抓挠一番,一道一道紫红印,一块一块似丘陵地的肿肉块,这也是割胶工人脸上的“风景线”!

收胶——割完胶后,回来喝杯咖啡,吃点饼干什么的,略略休息一下,就每个人提两个桶按先割先收的顺序,把浓稠稠白色奶胶从橡胶树上挂的小杯子倒进桶里,再用手指把杯底的白胶汁刮一刮,刮净了,杯子放回原位。两个桶满了,提回来倒入大桶。

成型、凝固——把胶汁用大勺子掏起倒入长约75公分,宽45公分,高约12公分的一个个大木槽里,加入少许硫酸、盐酸之类凝固剂,约一个多小时就凝固了,大体比软豆腐硬一点就行了。

压水——把木槽里凝固好的白色胶块(约10公分厚),倒在大案板上,用园木棍象北方人擀面一样,先初步把胶块中的水擀出一些,胶块也薄了些。然后一个人摇双滚筒把,一个人把擀过的胶块送入双滚筒之间,再在一端放入一片刻有编号的铁片。胶块从双滚筒挤压出来以后,编号很清晰,胶片也变成只有四五公分厚了。

熏烤——先把挤干水的胶片一张张搭在竹竿上、架起来,熏烤是在一间间小房子——也叫熏房里进行的。房的底层挖好烧柴的坑,坑上略盖些土。胶片距上盖的坑顶约70~80公分。坑烧着以后,把坑口封上,这样,房内就烟雾腾腾、热乎乎了。大约熏烤十几个小时,胶片就成了黑黄色,油光油光的,就可以取下打包出售了。虽烤过了,此时的胶仍然叫作生胶。

熏房,如果控制不好,有了明火冲出坑顶,是非发生火灾不可的。为防万一,每个熏房有一定的间隔。如果发生火灾,烧了熏房,胶损失了,房没了,胶园主是不管的,损失由你割胶工人负全部责任。这一来,起码三个月的工资就泡了汤,也只好把裤带再扎紧一点。割胶工人夫妇二人拼死拼活干,一个月也超不过30叻币,仅够一家三口糊口而已。

到胶片送入熏房,烧好火,封好口,此时已是下午三点多了。从凌晨一点,忙到这个时候,早已人困马乏,按说这时吃点饭,睡个觉,或者躺在床上打一个小时盹,该有多惬意啊!那简直就是神仙的时刻了。可事实上,这安乐的一刻是轮不到你的。胶园主一家可以在屋子里放上唱机,听听潮州曲,你此时还得拖着沉重的双腿,拿起斧子、刀、锯子,满山去砍柴。有时可以把枯死的橡胶树砍倒,劈成一块块木柴;有时可以爬上橡胶树,把干枯的树杈子锯下来,但更多的时候只能到橡胶园边的荒山上砍杂树当柴,那就要走得更远、更辛苦了。砍下的木柴主要用于熏房,相比之下,日常做饭用柴禾是很有限的。

天黑了,回来在破屋子里点上煤油灯,煮点大米饭,随便炒个菜,一家人终于可以坐下来正正规规地吃顿饭了。可往往是饭还没塞到嘴里,眼皮就不听使唤。等迷迷糊糊吃完了饭,赶紧爬上床、钻进蚊帐,象个死猪,一动不动了。

橡胶工人一天的工作连轴转,大约得忙碌十七、八个小时,简直象一台机器,睡不好、吃不好,皮肤青白,面黄肌瘦,穿的衣服浑身都是胶沫子,胶沫一干,一片黑色。难得穿一件洗得洁净、说得过去的衣裳。幸好衣服的颜色本来就是深蓝色或黑色的,也就难以区分了。不过,也不需要什么好点的衣裳。你难道有那空闲、有那雅兴上街逛一逛吗?不过你别说,有时真有空闲哩!有时半夜一下雨,就割不成胶了。起码这一天是空闲了。人是闲下来了,心却焦急得不得了。焦急什么?你割不了胶,老板就扣除你的工资呀!一个月下来,雨下得越多,钱拿得越少,肚皮也就越瘪。真有所谓:“天上落水,工人落泪”。多下上几天的雨,岂不是坐吃山空?!所以,像其他割胶工人一样,为了生存,我父亲和母亲,在下雨割不了胶时,就跑到很远的山里采些野菜、打些柴禾,担到小镇上去卖。有时也能挣上几角钱,换点酱油、米之类的回来。

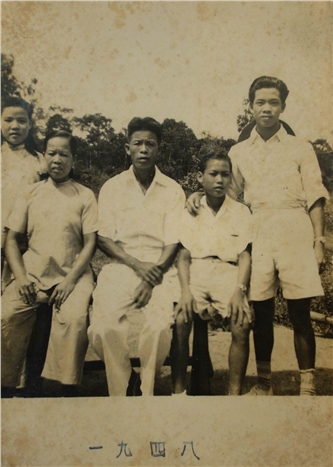

父母在燕窝山当橡胶工人的年把时间里,因不堪劳累,工资又低,实在难以糊口,一年后就迁到石隆门当矿工。矿工的工资虽然高了些,但又太危险,随时有送命见阎王的担心。所以没有干多久,很快又迁到七支石,重新当上了不愿意当的橡胶工人。这时我已经快到九岁了。早上上学前,先起床帮父母收胶汁,两只手提一个铁桶,一棵树一棵树去收,干一个多小时,七点多了,就胡乱吃几口饭,收拾起书和本子,装进妈妈给我缝的布书包上学去了。因为从家到学校要走两英里多路,中午是赶不回家吃饭的,这样每天拿六分钱,五分钱吃一小碗米面条,一分钱喝杯冰水就算了事了。记得有一次,我竟偷偷地多拿了四分钱,共一角钱。那天除了中午吃一碗米面条外,还喝了两杯冰水加“草糕”的冷饮,一角钱花光,可舒服了!心想:以后如果每天给我一角钱多好呀!当时是痛快了,可回到家后,挨了父亲一顿鞭子。原因很简单:没得到大人的同意竟敢偷偷多拿了四分钱。打那以后,就再也不敢干那又痛快又难受的勾当了,还是老老实实按规定每天上学拿六分钱算了。

割胶工人如此艰辛,已经令人心酸了,可据父亲说,当初新客来到南洋,开荒种胶就更是艰辛加危险了。开荒,就是把一望无边的原始森林里的树砍倒、烧掉。热带地方也怪,大大小小的各种树木长得密密麻麻不说,树上树枝间还缠绕着各种藤。树与树之间互相绑在一起,象一张很大很大的网。地面上的各种小杂树、杂草、各种草藤也密不透风。进入森林,没有一把锋利的刀开路,就让你寸步难行。至于蛇呀、虫呀什么的,遍山皆是。那一群群成千上万架的战斗机——山蚊就更不必说了。蛇不仅地面上有,不少还在树上缠来绕去。你不但要提防腿脚被咬,还要提防脑袋被袭。所以进山的人都戴一顶毡帽子。蛇从头上咬你时,一下就把帽子咬了,可脑袋却保住不受伤了。这还不算可怕,最可怕的是碰上野猪。山里的野猪也多得很。一般的野猪见了人,还可以慢吞吞走开,可碰上母猪和公猪带一群猪仔的,就简直要你的命了。它们害怕你伤害它的幼仔,不但寸步不让,弄不好,还竖起尾巴,飞奔过来攻击你。尤其是野公猪,两只锋利的露出嘴筒外的大牙,就象两把寒光闪闪的利剑!两只火红的眼睛瞪圆了,再哼呼呼几声,谁见了不发抖?!有人说:“宁打三只大老虎,不打一只野猪牯”,也确实有人被野猪牯弄死了,被咬成了碎片。

伐树也是有窍门的。树上端是互相缠绕着的藤。不是很大很粗的树,即使你把它砍断了,也倒不下来。伐树前,首先看好一棵最大的树,留在最后砍伐。其他的树其实也不必整棵树都砍断的,小点的树砍一两斧,大点的树砍它一半也就够了,很小的树你连理都不用理它。这样往往十天半个月,只听当当砍树声,却不见树倒地。等到最后再去砍那棵最高最大的树,砍呀砍,快断了,听见有断裂声时,就可以收拾工具,慢慢走出树林。由于有众多的藤蔓牵扯,从听到断裂声到大树倒下,往往半个多一个小时哩!这棵树一倒,就连带其他砍过和没砍过的树,一起哗哗慢慢倒下。这棵主干的大树,你要它向哪个方向倒,就在于你砍的方法了。如果要让它往西倒,那么在树干西侧砍一半左右,停止,在东侧原西侧的砍口的上方一侧,相距约1~2米处下砍口。这样,由于力的作用,西侧下方失去支撑,树就向西倒了。

烧山——就是放火烧已砍伐下的晒干的树。时间一般在阳历八月底九月初。因为旱季大体是在七月份开始到九月下旬。本来旱季少雨,热带就更热了。可是在一定地区里,十天八天内这里那里都火光冲天此起彼伏,那就更酷热难当了。可以想象,砍倒晒干的大树小树燃烧起来,连土地的表层也会烧焦的。

还有一点,放火烧了干树以后,为了抢在雨季前把工作做完,必须“趁热打铁”,把未烧尽的树干树杈之类收叠在一起,放整齐,大的放在下面,小的放在上面。然后在上面点火。这样一堆一堆如篝火似的再烧起来。可以想象得到,在火刚烧过热山上干这样的活,而且还在点火,头顶骄阳似火,脚底象踩在热锅上,身边周围又有熊熊烈火的热辐射,不正像孙悟空在太上老君的炼丹炉一般了吗?

这一段劳动结束后,一般人都难免病倒了。有的因此而命丧黄泉。但最多的、最惨的,则是刚过番不久的“新客”,他们干过这活的,十有八九病倒,甚至都不可救药了。

过去,初从国内到南洋者,从温带到热带地方,一般必须有一年的“适应期”。这一年内必须多洗澡,洗长澡,以降低体温。除了白天洗几次外,晚上十一二点得冲凉水半个到一个小时,天亮前三四点钟还得起来再冲一个小时。乡村没有水龙头,得用个小桶,一桶桶凉水,提起来从脑袋淋下去,谓之“冲凉”。其实,以前南方大多都是这样洗澡的。哪个新客,如果偷懒,少冲凉或冲不够时间,非得病不可。这是一代代老客们传下来的经验与警告!

这样,连“适应期”都还没有度过的新客,却上山伐树,在那“炼丹炉”旁烤上十天半月的,哪有不病不死之理?

一批又一批的过番客,本来想到南洋弄碗饭吃,再赚点寄回家供养父母的。可是不少人到了南洋又去了黄泉之府!真正发家致富的不过凤毛麟角而已。一批批的新客倒下了,换来的是遍布各地的一片片橡胶园。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222