风雨人生路——01举家涉重洋,当个小番客

养父母有了我,成了一家三口,按理可以安心过日子了,但儿子还不是自己生的,乡里长舌妇们还是说三道四,闲话连篇。我那亲娘也不时来“偷看”自己的儿子,弄得我养母心惊肉跳,万分警惕。可不是吗,你老来“偷看”,再过些年,万一天机泄漏,儿子要亲娘的话,不就竹篮打水一场空了吗?再加上原本就无基业,生活日趋紧张,于是养父又打算第二次出洋——过番。

“过番”,就是到番人居地去。中国南方人把东南亚一带的土著居民叫“番人”。至于这种叫法是不是有如中国北方人叫南方人为“南蛮仔”那样,带有不恭不敬甚至某些侮辱性的成份,我们就不得而知了,反正大家都这么叫。由“番人”还引伸了不少带“番”字的专有名词:番人说的话叫“番话”,番人的房子叫“番人屋”,红薯叫“番薯”,番人的女人,按年轻年老分别叫“番人妹”、“番人麻”(客家话里,“麻”乃母之意),再引伸下去,甚至把明明是纯纯正正的中国妇女,也叫做“番婆人”,自己的老婆,自称“我的番婆”。可别混淆啊:“番婆人”与“番人麻”倒很相像,“婆”和“麻”也是一个意思,但把“人”放在中间和放在末尾是截然不同的。

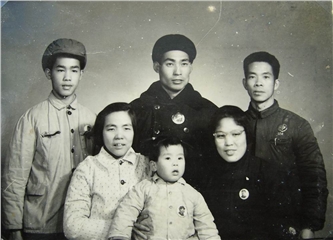

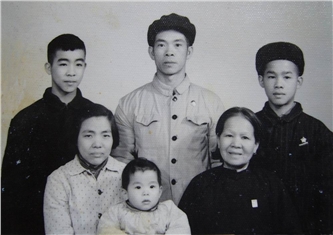

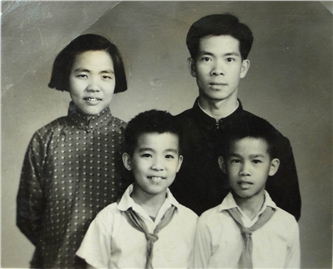

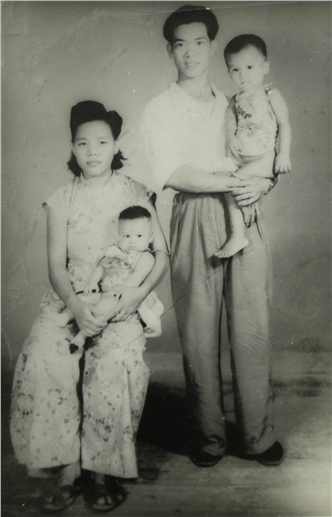

听说,养父第二次过番,曾打算把我和养母留在广东老家,偷偷一个人溜走。为什么养父想一个人过番,我长大以后听他说,当时不是不喜欢我,而是太爱我之故。他怕我当了小番客水土不服,生出大病来;又怕一家三口一下子全到了南洋,生活无着落,再饿肚子,倒不如一个人先出洋,拼命干几年,站住脚了,我也大点了,那时再出洋。这也可谓用心良苦了。可养母并不领情,她知道后,拼命追赶,抱着我追到汕头,养父总算妥协了。于是我们一家三口终于上了船,漂洋过海了。

那时候过番,不用办什么手续,也不要什么护照,跟着“水客”走就是了,连饭费、路费都不用带,全是“水客”包了。——“水客”真的就那么慷慨、仁慈,让你白占便宜?哪有这种事!“水客”者,靠带人过番的“专业户”也,有点类似于现在说的“蛇头”。带到了目的地后,水客将这些过番客交给预先联系好的需要劳力的各行业老板,再从老板手里拿回数倍于你过番的所有费用,而过番仔就给老板白干一年的活,除了吃饭,分文不取。此乃赎身也。这是很正常的,一般人也认为是毫不过分的。这其中自然也有令人发指的,有些黑心的“水客”把过番客——实际上是“猪仔”卖给欧洲在当地的大业主,终身买断,也就是终身给外国老板无偿做苦力。所谓“终身”其实也不太长,一般的活到三十多岁也就终了此生了,这是因为生活条件太差,工作却又过份劳累。你想逃吗?四周已严密封锁,有的还是在某个孤岛上。这就正如“过番歌”里所唱的“十落都么一出身”了(么,广东话,无的意思)。

我的父母自然也得给老板白干一年。可是两个人干活,老板是不会给三个人的饭的。父母各领出一份饭,省出一点喂了我。我父亲是第二次过番,在当地也有了几个相识的人,多少靠他们接济了点,日子总算混了过去。

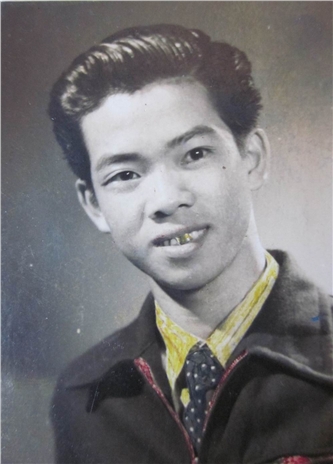

还有一点说来也是颇为幸运的:我没洗“硫磺水”。我父亲头一次过番,船到中途,有人病了,还死了人。于是一上岸,船上的人统统被赶到一间屋子里,挤在一起。第二天,不管男的女的(其实女的也很少)统统被令脱光衣服,通过一条狭长的过道,上面喷下又热又呛人的硫磺水,谓之“给猪仔消毒”。原先各人的衣物统统被烧掉,洗完后一人发一条内裤衩,女的再给一件破上衣,了事。其实,第一次过番的,什么都不带。话说回来,也没什么可带。我父亲说,他第一次过番时,穿一条内裤衩,搭一条洗澡用的布巾,戴一顶遮阳用的笠帽,这就是全部“家当”了。而这次却给我带了两件小衣服。父母也各有一件换洗的衣裳,三个人只一个小布包,算是全部的行装。这已经算是富有的了。十分庆幸的是,这次养父的东西倒是未被烧掉!我随身还在脖子上带了一件宝贝,即铜质项链,链的一端有个小碗。这是“尖石”乡我外祖母给的。是我到赖家后花了血本买下送给我的。为什么系着一个小碗?大概是外祖母让我别忘了:我是凭吃“千家饭”活下来的;再有就是勉励我长大后能好好干,不能再要饭了。我想可能是这良苦用心吧!

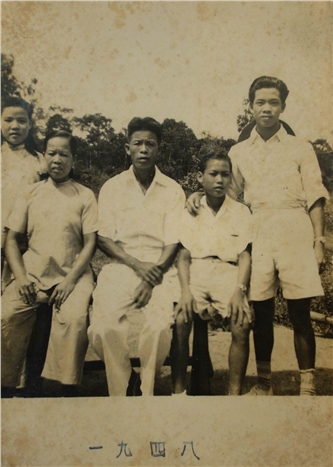

过了番的人在东南亚时,被当地人称为“唐人”,我们一般也自称为“唐人”。为什么以“唐”冠之?没有去考证。我想大概是唐朝时,疆土辽阔(特别是盛唐时)、国家强大、人民富有、安居乐业,海内外影响大之故吧!而我们就把中国称之为“唐山”了。等我们回到唐山(国内),乡里人都称我们为“番客”。唐人刚到番邦,就叫“新客”。大家都这样叫的。所谓“新客”,新的客人之谓。称为客,还有一层含意,就是我们过番都是作客,不是长期打算的。中国人乡土观念很重,一般是不离故土的,除非兵荒马乱、穷困潦倒,实在没办法了,才不得不外走他4乡。但终归还念着“叶落归根”,就是死了,也要在临终前嘱咐家里人,要把骨头运回唐山埋葬。当然也许更多的人是客死他乡,并没有把遗骸运回的。不少的还几代人在海外繁衍生息,而且入了当地籍,成了当地公民,为当地繁荣作出了不小的贡献。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222