主要作品

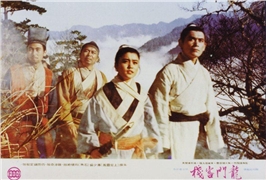

《龙门客栈》

七十年代以来,美国有西部片,日本有武士片,中国则有武侠片。三者显然都是动作类型片,讲的是武力除奸的故事,且重点都突出一“侠”字,而“侠”在《史记·游侠传》中的定义为:“所谓言必行,行必果,己诺 必诚,不爱其躯,赴士之阨困,千里诵义者也。”因而故事的主人公也往往是一些惩恶扬善的独立英雄式人物;三种类型片的不同之处在于各自的社会文化特色,赋予了影片不同的文化背景与叙事语境。香港素来就有武侠片,1928年明星公司便出品了由张石川导演的神怪武侠片《火烧红莲寺》,风靡一时,当时连续四年延续了神怪武侠片的潮流,只是一直以来由于拍摄水平低,始 终不能与西部片和武士片的力量抗衡。

直到胡金铨的《龙门客栈》出现,中国终于出现一部有分量和独特风格的武侠片,从此武侠片不再被认为是一种低俗的类型。

《龙门客栈》当年是极其卖座的影片,乃台湾1967年的票房冠军,单在台北便收了四百四十多万,在香港收入了两百多万,打破了香港的票房纪录。此外,在南韩、菲律宾、泰国都创下佳绩,是一次商业上的成功。它更反映出胡金铨的大师气魄,在极度认真的工作态度下,拍出一部法度严谨、武打创新而且能吸引大众的影片,为以后的武侠片建立了很重要的范例,其水平也罕有人超越。

《龙门客栈》虽然是部武侠片,但时代生活的特色十分考究,诸如东厂的高帽子、上官灵凤的头笠、每个角色的衣服饰品、兵器的选择、再如影壁上画个放狼的圆圈,都显示胡金铨在对模拟一个富有说服力的细节花了不少心思;武打方面,导演则用了京剧的手法来创新武打场面,几个人物出场,在音乐的配合下,就像京剧的亮相一样让人印象深刻;打斗时,音乐配合下的步法推进,交手过招时的一顿,都成为后来无数武侠片仿效的对象。影片创新的打斗风格,令中国武侠片最终能走出日本武士片的阴影,建立出富有自我独特魅力的打斗方式,发展到后来,最终成为港台电影其中一大有成就的特色。包括之后徐克对于武侠电影的再次创作,这些起点都始于《龙门客栈》为港台武侠片建立的一个成功典范。

影片讲述群侠在一个客栈内与奸党手下作对,解救忠臣遗孤的故事。场景高度集中,大部分戏份都在客栈内进行,各方人马都汇聚在客栈,客栈老板、差官带着的遗孤、追杀人的东厂、保护忠臣遗孤的义士以及神秘莫测的书生,各方集聚登场,出场时,先进行一场场的实力试探,分清敌我的小规模比试,再发展为夜间的窥探暗算,到最后才痛快淋漓的大战。全片气氛紧凑而剧情多变,在集中的场景中使戏剧性发挥充足。

特别是这个客店设计,也是胡金铨一个重要的个人特色,在第一部武侠片《大醉侠》(1966),后来的《喜怒哀乐》之《怒》(1970)及《迎春阁之风波》(1973)都有所运用发挥。

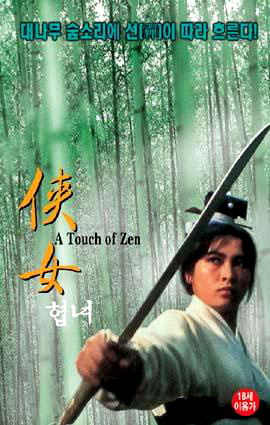

《侠女》

胡金铨在1971年创作的《侠女》不仅向世界引介武侠电影的成就,更是其个人艺术达到高峰再创意境之作。

前作《大醉侠》(1966)初试戏曲舞台环境和舞蹈化的动作设计;《龙门客栈》出行在外,活用石滩古道的实感,两者格局古朴而精简,皆在诉说惨烈的狭义传奇;《侠女》则重新整理创意元素,三小时的巨制,尽力渲染古色古香的布景,烟雾弥漫的情调,蜘蛛张网的死机,月夜弹唱的雅兴,文场与武打的气派,企图借此具现中国传统的理想风韵。

除了拍出迷离幽远的古意,并用小镇市集、废堡街道、荒山峻岭等呈现出丰富的空间感,戏剧层次和角色性格也深入三尺,置于环境之中凸现得异端复杂神秘。徐枫饰演侠女,其沉默冷艳的形象成为武侠片一大经典。胡金铨处理武打方面,《侠女》的武打较之前作更臻妙境,实战方面的竹林飞舞堪称经典,高僧飘然山下,法相庄严,优美曼妙,令人如沐春风,确有天机乍现之感,可谓电影史上的神来之笔。开打之前,镜头或横移或静观,慢铺气氛,冲突时则给予短促剪辑,长短之间,快慢变奏,张力尽显其中。武者飞翔的英姿,展现出一幅幅奇妙而抽象的构图,足矣证明胡氏想象力之奔放与技艺之高超。

《侠女》最深远的价值无疑是它表现佛禅境界的野心,片中角色堪称儒、侠、释三种价值的象征,乡野文人首先卷入朝廷党争的漩涡,民间义士与阉党宦官展开生死恶斗,高僧则恰如其分的出山,风卷残垣般的收拾残局,为剧中人提示放下屠刀、超尘入圣的路向。这种禅意在武侠电影、甚至在之前的中国电影中极为罕见,胡金铨的深思经营,为依赖复仇为推动力的武侠类型提供了思想升华的典范,并以个人创作承担中国的文人传统、忧国忧民、嫉恶如仇,可终究不忘寻找人生真实意义的释然 解放。往后《空山灵雨》(1979)和《山中传奇》(1979)遨游山川古刹,体悟佛理的情景虽比之玄妙,但《侠女》是行者的第一步,拥有其独特宏大的过渡意义。

《侠女》拍摄历时三年,1971年上映,卖座不佳。1975年参加康成影展,获“最高技术委员会大奖”。据此三十年后,《卧虎藏龙》(2000)和《十面埋伏》(2004)两部新派武侠巨片俱重新演绎《侠女》中竹林对决一场,在这武侠功夫类型已经融入全球化电影工业的年代,如此致敬无疑彰显了胡金铨开天辟地的地位。

可其作品里的中国文化精髓,则尚待后来者仔细钻研,继往开来。

《空山灵雨》

《空山灵雨》与《山中传奇》(1979)同期在南韩拍摄,后者为胡金铨赢得了金马奖最佳导演和最佳美术设计的奖项,但《空山灵雨》却被大部分影评人视为他最成熟最完整的作品。

影片故事完整,主次人物性格鲜明,情节编排精巧,武打灵动绚丽,是一次专程用武侠故事传达禅理的尝试:武打,是动;禅理,是静;动中有静,意境悠远,令电影超越了一般武侠片的范畴。 其实胡金铨在《侠女》中便表现出以电影表现禅机佛理的兴趣,乔宏的高僧角色,令人遐思深深,《空山灵雨》中落发不久的原充军犯人更体现了导演的佛学思想,实为玄妙。

《空山灵雨》是部介乎于雅俗之间的奇特之作,胡金铨一方面自觉地经营玄妙莫测的境界,超乎凡俗;另一方面他又活现出人情世故的妙趣,有正视现实人生的倾向,他所表现出来的电影感和舞台感,也卓越不凡,香港的电影学者吴昊则如此分析:“其实《空山灵雨》是一出上演在宗教舞台的政治剧……(胡金铨)在思考电影、舞台和北派三者的关系……在美学上言,粤剧的南派武功与京剧的北派武功不相同,在舞台上南派是方形的空间感:粗框、强烈、火爆、硬桥硬马;北派是圆形的空间感:腿功细、动作密、快捷圆浑、动中有静、热中有冷、充满舞蹈感。于是偷经、抢经、保经等精彩武打,就成为电影感、舞台感和舞蹈感的圆美结合体。”

评论家张建德就如此总结胡金铨的成就:“后世将会记得他是在理论实践上提出戏曲风味电影的中国导演,成功地将电影技巧与传统戏曲艺术融汇贯通于电影中。在这一方面他依然是无人能及的。作为一名艺术家,他在香港与台湾影业内的成就的确充满英雄感。胡金铨将武打类型推上电影概念的九重天上。在试图融汇中国戏曲与电影这种源于西方艺术形式时,胡金铨也许就是佛学里提及的周子, 将观众从东方的河岸渡到西方,然后再将他们渡回来。”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222