三周年祭

母亲离开我们已经整三年了,每每想起她,我们做子女的总感到有许多愧疚之情。她的一生每时每刻都在想着他人,本职工作与家庭生活是她一生的两点一线。她把整个身心都献给了这些点线周围的人们。

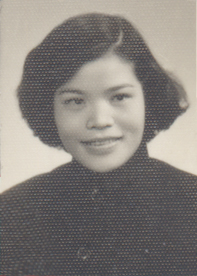

母亲沈恕1931年六月初一出生在浙江省嘉兴市一个职员家庭。她的爷爷是清朝的秀才,与晚清大儒沈曾植是本家与世交,爷爷和父亲两代都是追随沈增植的亲朋幕僚。

母亲的家中共有六兄妹,两个哥哥两个姐姐和一个弟弟。兄弟姐妹一头一尾间隔三岁,中间均以两岁相间。儿时的记忆中她与弟弟交往最多,那时带弟弟的任务落在她的肩上,抱着小自己三岁的、沉甸甸的小弟,她担任起看护之责;她从小仰视着年长的哥哥与姐姐。大姊如同母亲般关照着弟妹。

家里六兄妹中,最小的女孩和男孩因赶上解放,均外出读书,离开了富饶的家乡,母亲走得最远,来到了黄土高原上的山西太原,小舅舅从江西回到上海,离家乡还不算太遥远。于是远在山西的母亲,成为外公外婆最大的牵挂。

五十年代的太原,荒凉中脱不去贫穷背影。以面食为主的饮食中,佑以小米、玉米、高粱等杂粮。江南水乡长大的母亲根本无法接受这里的饭菜,艰难地吞咽馒头与面条成为她生活中的一大艰巨任务。为此家里给她寄来了一箱箱饼干,帮她适应北方没有大米、蔬菜的生活。

六十年代,举国进入饥馑时期,大姊与姐夫在春节前夕总要寄一包食物来。这成为孩子们过年最大的喜悦,包裹中有大米、猪油与干鱼等。在那个物质条件奇缺的年代,大姊积攒粮票、换取猪油,把省下来的东西寄往太原。儿时收过多少此?不记得了。只记得有一年包裹一直等不到,盼星星、盼月亮,终于盼来了包裹,打开一看,大家傻眼了!原来里面是一包大红枣,虽然山西的大枣吃了不少,但拳头大的枣子,这还是头一次见到。不知运输途中哪个禁不住诱惑的老哥,见利忘义,把这包稀奇的宝贝裹挟而去,用大枣填满布袋,掩盖自己的罪过。

改革开放之后,物质生活富裕了,南北方的差距大大缩短。嘉兴依然是母亲心中永远眷恋的地方。

22岁离家,25岁到山西,80岁去世,算起来她在山西生活了55年。母亲自己没有太多的兴趣与爱好,最在意的是自己的老公与一双儿女。冥冥之中,她一直觉得丈夫要先她而去,多次表示丈夫若不在了,她要回嘉兴老家去陪姐姐住。

晚年老人有些糊涂了,不能再掌管家里的经济大权,便多次讨要自己的工资本,要交儿子保管。于是儿子按照她的意愿接过工资本,背过她依然交还给父亲。老太太最后一年完全是在昏睡中度过,但她对儿女的牵挂一直放不下。她和世界上所有的父母一样,儿女们的生活一直是她最在乎、最放心不下的事情。

今天我们一家人的生活很好,遗憾的是没让母亲感受到这一切,子欲养而亲不待,是做儿女的最大遗憾!

晚年母亲最爱叨叨的,依然是嘉兴的事情。无意识间的呢喃都是嘉兴的人与事。在嘉兴,她来到人世间;在山西,她驾鹤西归。去与她的大姊在天国团聚了,小弟也在同一年追她去了。在那里,她不再会被分配到那么个陌生的地方;在那里,她可以自由自在地与亲人们在一起,永不分离!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222