十四、鸭绿江边

一九五二年,抗美援朝战争已经进入第二个年头。前方是五次战役早已结束,可后方还在不断地动员支前,战争紧张形势是有增无减。

前方传来的消息一会好,一会坏,一说已经打到南朝鲜,一说又退回三八线。其实,谁也不知道三八线究竟在哪?众说纷纭,紧张气氛依然上升。

为了适应前方战争的需要,我所在的中国人民解放军西安第一通讯学校是每隔几天就要抽调一批通讯兵开赴前线,支援朝鲜。

每次出发前,战友们都要凑到一块吃顿饭,会餐一下,合影留念、互赠照片、千叮咛、万嘱托。然后就“雄纠纠、气昂昂、跨过鸭绿江,保和平、为祖国就是保家乡……”

我领导的三大队九中队全是女兵,每次调兵,必定都有我们这个中队的女电话兵,战士们是争先恐后的踊跃报名,决心书、请战书在我桌子上堆的满满的。应该说在当时那是很普通的一些事情,我连记也不记。

几十年以后,一张小报上刊登的一篇报道,却引发起了我对通讯学校那些年轻女兵们的强烈的回想。

一九九五年《大众生活报》曾经刊登过这样一篇短文,说电影《英雄儿女》里的女主人公王芳,她的生活原型不是文艺兵,而是中国人民志愿军的一名通讯兵,陕西省西安市人,叫李娴,此人现在仍居住在西安,并且患有严重的偏瘫,生活十分艰难,呼吁社会各界予以关爱。

李娴?李娴?好熟悉的一个名字。勾起了我对通讯学校一连串的回忆:

在我领导的女兵中队里,有许多来之西安学校的女青年,十八、九、二十岁。其中有一个女孩子,对我印象很深:

这个女青年技术熟练、业务精通、人也很漂亮,工作表现都很好,还是我们的一个班长。就是有一个毛病,爱改名字。记不清她初当兵的时候叫李什么了?后来改了一个名字,还不是李娴。又过了一段她又要改,好象最少是改过三次,最后这一次就是这个李娴。就为这改名字的事情,弄得连部的文书和她还争了几句,官司打到我这里,我也好象说过她几句:“一个名字么,不就是个符号吗?有什么好改的?今天改一个,明天再改一个?”

批评归批评,可完了还是依了她。那时候军人还没有实行军官证、士兵证,更没有什么今天的身份证,她执意要改,也就只好告诉文书给她改个李娴就是了。

我一看到那篇报道就想起她。越看越觉得像是她,一点怀疑也没有,只要这个报道属实,那么,这个誉满神州大地、妇孺皆知的女英雄王芳肯定就是取材于她。

李娴她这个人有这个本事,有这个魅力。在工作上是一点也不含糊的,完全有可能引起作家们的注意,安照她的素材改编为《英雄儿女》中的王芳。我为此惊奇,兴奋。我为她感到骄傲!感到自豪!因为她是我带过的一名女兵!

她去朝鲜的时间比我早,可能是一九五一年的冬季就出发了。记得分手那时候,她们还都很抬举我这个中队长,捧着大红的笔记本过来:“王队长,请你给我签个字吧”。战争年代,人一走也就失去了联系。

我原来还保存有一大摞通校女兵们赠送的照片,年长日久都不知道哪儿去了?

几十年过去了,我那歪歪扭扭的几个字,和一天到晚与她们的朝夕相处,她们应该是能记得我这个王队长的。

我很同情李娴她晚年的生活遭遇,很想更多的知道一些有关她的情况,可惜那篇报道太短,没有说明她的祥细情况与具体地址。

既然你呼吁社会各界给于关爱,没有通信地址怎么关爱呢?我给《大众生活报》写过信,请求他们帮助我了解一下李娴她的情况,《大众生活报》社没有回答。后来又见报道说王芳这个英雄角色是根据志愿军女英雄解秀梅改编的,我已经就要八十岁了,又没有现代化通讯具.谁知道他们哪一家的报道准确呢?

李娴啊!你可要坚强啊!要顽强地生活下去,你才六十几岁吧?愿你珍重啊!

一九五二年二月份刚过,通校校长陈外欧就召集我们开会,动员赴朝。

陈外欧,湖南茶陵人,是一位参加过二万五千里长征的老红军,他原来在一军任参谋长,后来担任过国家测绘总局局长等职务。

陈校长说话有点像毛主席的口音,尾音拖的长长地。他给我们讲话时口里总要骂上几句,好象那样才过瘾。他说:“美帝国主义把战争打到朝鲜,妈的!他就是想占我们中国的东北。我们中国军人能答应吗?我给你们说,你们都给我做好准备,只要上级一声令下,你们就立即跟我开赴朝鲜,抗美援朝,保家卫国。”

会议开过没几天,命令真的来了。着西安通校三大队改变为西北通讯团。除留大队长一人不动外,其它人员全部赴朝参战。

我们的部队有一年多没打仗了,住在通讯学校。每天就是学习一些通讯的基本知识。现在又要出发上前线了。“哗”地一下子就跟开了锅似的。好多好多的好东西,现在变得一分不值白白地给扔掉。轻装上阵,成了一时的中心话题。

过去打仗就我一个人,那时候没有什么牵挂。现在不一样了,还有老婆孩子。安顿准备了没几天,就登上了东去的列车,这一次出发打仗可算牛气了,铁闷子大车厢一拉就是一个连,再不用象过去那样靠两条腿跑路了,我们有火车、也有汽车,年轻军人们还有说有笑有唱歌的,威威武武地。这一去大有一副不成功名誓不还的英雄气概。

火车一坐就是好几天,向东、向北,一直向东北。过河南、河北、出山海关,人们的心情就不一样了。过去打仗是在中国,万一有个三长两短,骨头还在中国。而这一次是要出国去打,一旦要有个闪失,那可就真的成了孤魂野鬼了。啊!不是吗?没有这样想过吗?想过,由它吧!不就是这一百来斤么,那里黄土不埋人呢?

火车再往前开,人们都以为就到朝鲜了,可是它走到中国最东边的一个城市安东却不走啦。

安东,是中国东北紧靠鸭绿江的一座小城。隔江可以清楚地看到朝鲜的新义州,我被安排到安东防空司令部指挥营。

中国的军队在五十年代初,有一个军种就叫防空军。现在想起来,我们那个部队就归防空军管是不会错的。在安东六道沟一个叫红房子的地方我们住了下来。那是日本人占领时修的几排红房子,不知道做什么使用,现在就成了我们守护鸭绿江这座大桥、守护中国边境这座城市,防止美国飞机空袭、轰炸的指挥机关了。

指挥营是个团级单位,下设通讯、架设、发报三个连。都算副营级单位,我是通讯连连长。安东防空司令部负责中国东北凤城、通化以南至朝鲜新义州、平壤等城市的防空工作,所以,我们有时也过江执行任务。

原来动员的是去朝鲜,心里想到的也是去朝鲜。思想是绷得紧紧的。一心想的就是去朝鲜和美国人开战,可这里是连一个美国人的影子也没有,白天是警报长鸣,夜里是老大的探照灯不停地在空中来回扫射,还有苏联老大哥的军事顾问也在。

哈!我这当兵有意思,先叫工卫旅、决死队、又叫八路军、野战军、中国人民解放军、这又改成中国人民志愿军了。打过日本、打过老蒋,现在再去朝鲜轰轰烈烈地干它一场,跟高鼻子、蓝眼睛、大个子美国人较量较量。

可是这个火车还不到朝鲜就不走了。志愿军、志愿军、这不到朝鲜怎么支援朝鲜啊?美国人的飞机还不时地飞过鸭绿江来,轰炸我国的东北。坐在指挥营工作时有时能听到炸弹的爆炸声。

通讯连的人员大部分是来自学校或者是解放区的青年,临战经验不多,对美国人的飞机轰炸有害怕心理.我把他们集中起来,亮开嗓子给他们讲:"美国人的飞机就咋了?它又不长眼睛,可可地就把炸弹扔的你头上了?我告诉你们不用怕!你们要记住:越穷越寒酸,越冷越打颤,越怕越有鬼,这是真理!我们老家有句俗话说得好,该死的就朝天,不该死的是活神仙,活了一天又一天!"嗨!你可不要小看我那几句土不土,洋不洋讲话,还是蛮管用的啊!起到了鼓舞士气的作用.

我心里想的是上战场,工作也有情绪,每天我把工作一安排,就钻回被窝里睡觉,防空警报拉响,“呜”的一声长鸣,惊的人们都往防空洞里直钻。通迅员气喘嘘嘘地跑上来,通知我赶快出去防空,我躺着翻翻身子:“去、去、去,大惊小怪的,咋啦?我就不相信,他美国人能炸着我。炸他妈的吧”!听这话,不知道我是和领导赌气还是和美国人赌气,你去不了朝鲜能怪人家一个通讯员吗?

安东城里城外到处都是军人,光安东防空司令部一家就有好几个师,高射炮、探照灯、雷达兵,每天还有来来回回过江的部队,一天到晚,车声轰轰隆隆,大军浩浩荡荡。坦克、炮车、供应汽车队,汇集成一股滚滚铁流,在东北这座边境城市的土地上,踩压出深深的印迹。飞扬的尘土遮天蔽日,仿佛在告诉人们,一场大战即将开始……

有几次,美国飞机连影子还没有,高射炮就“咣、咣”地朝天上打开了,一上午、一下午几十门高射炮不停地打,打个不停。

鸭绿江大桥两岸高射炮越来越多,整个布满成高射炮群,二十四小时时刻准备着,你想想,有现代化侦察手段的美国人能不知道吗?它的飞机还敢再来吗?

慢慢地,朝鲜那边也传来了就要停战的消息,部队上的军人每到星期六就到俱乐部和苏联老大哥跳舞联欢去了。打仗的可能性越来越小,我们几个营级干部就找团领导要求接家属来,冯政委同意了。

一九五三年底,我的家属带着两个孩子从西安动身来了安东,鸭绿江上已经可以自由行走,我老婆领着两个儿子到桥上走了一走,她们回来对我说,本来想去江那边走走,走到桥上不知为什么又返回来了。

几十年以后,她们娘几个还在笑着说,那一天她们如果走到桥那边,那不就等于是去过朝鲜了吗!对啊!对面就是朝鲜,仅仅是几步的事情,为什么你们不过去,去看看朝鲜那美丽的三千里江山呢?

春天,嫩绿的树苗栽的满山遍野,祖国已经呈现出一片和平的景象。部队组织植树,大儿子找管理员要回了几株树苗栽到门口,他模仿着大人挖坑、施肥、栽树、培土、浇水。奇怪的是,过了一段,部队栽得那些树大部分没活成,而我儿子栽得那几棵却都活了,发出嫩嫩的绿芽,直乐得冯政委他们哈哈大笑:“啊呀!这可真神了,这老大人还不如人家一个小孩呢!你们看看,看看人家老王家丛丛栽的树,那一棵一棵都长得绿油油地,真不简单!”

这一年,大儿子丛丛六岁了,我们就张罗着给他上学。我给大儿子起名叫京胜,二儿子叫京利,寓意北京胜利。连未来的三儿子、四儿子的名字也起好了,叫京援、京朝,纪念抗美援朝么。

给这几个孩子起好名字后的那一天我好得意,把我高兴的手舞足蹈,想不到我老王还有这么高的水平,还懂得寓意和纪念呢。

几十年以后,儿子去东北办事,专门到鸭绿江边看了看。站在鸭绿江端桥,他用手机给家里通了电话,他说安东现在叫丹东,丹东市市容整洁、市场繁荣、街道宽敞、交通方便、高楼大厦、比比皆是,令人眼花缭乱;鸭绿江边青山绿水、游客众多、风景秀丽、风光迷人让人留恋忘返。

丹东啊!你已经不是我印象中的那个军人拥挤、尘土飞扬的安东,而变成一座美丽的现代化城市了。当年,有很醒目的一幅宣传画在我脑子里仍然记忆犹新,俩个小朋友抱着一对和平鸽,在告诉人们:我们热爱和平。是的,只有和平我们才能加快建设,只有建设我们才能够强大!

儿子他在电话里还说,我们当年住过的那几排红房子还在,而他栽得那几棵树是怎么也认不出来了。

可不,这一晃都五十年过去了,小树早该长大成材了!

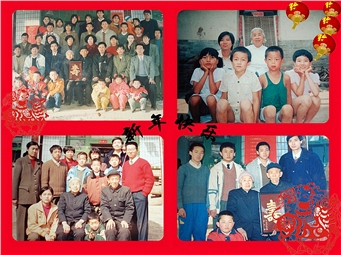

而鸭绿江边、一九五三年拍摄的一张全家照,我们却很好地保存了下来,那也是我保存至今唯一的一张军人照。

二零零一年《三晋都市报》征集老照片时,竟以“鸭绿江边”为题在显赫的位置刊登出了我们家的这张照片,还附了一篇短文。

那时,我还年轻,军容整齐、精神抖擞、威武雄壮、英姿飒爽。我们好光荣啊!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222