动物保护必须要本土化

现在中国动物保护的基本理念和运作模式,主要是从西方发达国家引入,这种模式比较适应现代生活,注重法律制度的改进,注重利用社会运动,利用NGO组织。但是,由于其发源于西方社会,所使用的概念体系和论述话语,有特定的文化背景,国人接受起来多少有些障碍,而且在动物保护方面也有一些局限性。所以,我认为中国动物保护下一步考虑的重大课题就是,如何在努力传播西方现代动物保护的理念和运作模式的同时,努力挖掘动物保护的本土文化资源,让动物保护在本土落地生根。对儒释道动物保护的理念和实践传统的研究和爬梳是第一步。

中国大陆动物保护亟需整合力量

实际上,中国大陆关心动物保护的人也并不少,但是很可惜,各方面的力量整合不够,各自为战,资源浪费严重。比如,学者与动保NGO缺乏沟通交流,许多问题学术界已有很好的研究成果,但是,第一线的动保人士不知道,而学者往往写了书、写了文章之后也很少关心有没有得到传播,落实。而动保第一线遇到的新问题,其实也是学术研究的好材料,学者也错过了深入的好机会。不同动保组织间的信息交流、资源共享、经验分享都有很大的提升空间。尤其是,动保界和关心护生的宗教界(主要是佛教界)虽然基本理念和目标非常接近,虽然许多动保人士和NGO组织中的骨干都是佛教徒,但是在组织层面却很少合作。动物保护的不同理念、模式的交流也不够。这些都极大地制约了中国大陆动保的发展,亟需深入交流,加强整合。

【蒋劲松,科学哲学博士、清华大学科学技术与社会研究所教授】

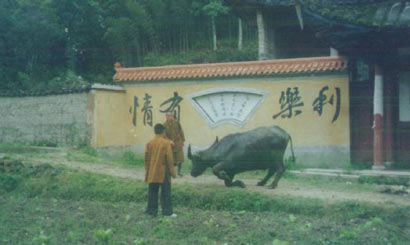

1980年,福建福安赛岐镇,杨厝生产队。一牧童对一条公牛说:“你明天就要卖给屠户了。”牛当即流泪跪下。牧童惊讶,告诉父母及当地干部群众,大家一齐来观看,牛就向大家跪求,人们动了恻隐之心,集资400余,250元作价给牛主,余款同牛送宁德支提寺放生。牛进寺后,喜欢听经礼佛。由于此事传遍一方,当地善信来寺看它时顺便放一点功德钱,牛总是跪地叩谢。1993年农历10月13日,自己慢步至旷野卧倒,半日后命终。(图片来源:internet)

猜你喜欢